著者インタビュー|水野暁「いま、絵画が獲得できるリアリティとは?」

「リアリティ」―現実らしさを再現する手法は、美術が長い間、追求してきた永遠のテーマである。現象学的に言えば、主観は人それぞれであり、その意味では純粋な客観など存在しない。しかしそれでも、普遍的なリアリティを求めて描き続けるのがリアリズム作家である。

ここでは、『「水野 暁 視覚の層|絵画の層」作品集』の刊行を記念して、著者インタビューをおこない、水野暁にとってのリアリズムとは何かを尋ねた。

取材・文:細川英一(ART DIVER)

「視覚の層|絵画の層」に込められた意味

細川 展覧会と作品集のタイトルとなった「視覚の層|絵画の層」には、どのような意図が込められているのでしょうか。

水野 僕が常々意識しているのは、現場で対象を見ながら描くということです。ここで「層」(英訳ではレイヤー)という言葉を使ったのは、対象を見ては一筆ひと筆絵の具を重ねていく繰り返しのなかで絵ができていく工程を表したかったからです。無数の認識・知覚の層が、絵の具の層に置き換わっていく。制作をしている時間も介入させながら、意識と絵の具の層がキャンバス上に溜まっていくというイメージです。

細川 そういえば、作品集制作の初期段階で、担当学芸員の田中(龍也)さんを交えた打ち合わせの中では、「層」という言葉が重ならない案や他の案も考えてみましょうという提案もありましたね。

水野 たしかそうでしたね。そのなかでも、僕はあえて同じ言葉が重なった方が「層」という意味が強調できるかなと。

細川 そのとおりだと思います。ほかにタイトルをつけるときに考えていたことはありますか。

水野 「写実」という言葉は避けた方がいいかなとは思っていました。

細川 ほお。それはなぜでしょう。

水野 「写実」って言い放った瞬間に、いわゆる写実=「写真みたいな絵だよね」というイメージに直結しちゃうのは避けたかったんです。

細川 僕が「写真みたいな絵」という言葉から想起するのは、例えばモチーフを写真に撮ってそれをトレースするといった絵ですかね。そうなると、写真が平面であるゆえに、認識のレイヤーが1層になってしまう。それは水野さんの目指す絵画とはだいぶ違います。

水野 そうですね。たとえ写実的表現をとっていたとしても、やはりあくまで”絵画”という大きな枠で捉えていきたいんですよ。

学芸員・研究者との出会い

細川 今回の展覧会は、美術館の個展としては、2018年に高崎市美術館で開催された「水野暁―リアリティの在りか」展以来の7年ぶり。群馬県立近代美術館では、2014年に開館40周年を記念したグループ展「1974年に生まれて」に参加されてから11年ぶりという機会となりました。

水野 「1974年に生まれて」展で声をかけてくれたのが、今回の企画を担当された田中さんでした。その展覧会では、小林耕平さん、末永史尚さん、土屋貴哉さん、春木麻衣子さん、宮永愛子さんという、同じ歳の作家のグループ展が組まれていて、とても良い刺激を受けつつ、大変ありがたい機会となりました。

細川 田中さんが2014年のグループ展に水野さんを呼ぶまで、当然その前も作品をリサーチされていたということですよね。

水野 ええ、おそらく2011年のあたりから見てくださってるのではないでしょうか。ただこうして展覧会に呼ばれるまでは、どんな評価をされているのかはわかりませんでした。美術館での展示や個展を企画するのは学芸員さんにとって重要なことだと思いますから、とても光栄に思います。

細川 どのように評価されていると思われますか。

水野 作品集に掲載の田中さんによる論考「とらえ難いものをとらえる試み」でも詳しく書かれていますが、写実という表面的な捉え方じゃなくて、絵画表現としてのリアリティという点を深く考察してもらっているのがすごくありがたいと思ってます。

細川 そうですね。田中さんの論考を読んでいくと、水野さんの作品群を時系列で追いかけて、そこで起こる様式の変化が絵画的なリアリティを深めているという論理構成になっています。こういう文章は、長い期間作家の仕事を見てこないとできませんね。

水野 そうですね。僕も自分では言葉で整理してるわけではないので、こうして文章にしていただけるのはとてもありがたいです。

作品集に寄稿してもらったもうひとつの論考「絵画の後衛―水野暁の作品と制作について」は、研究者の松山聖央さん(岡山県立大学准教授・神戸雰囲気学研究所メンバー)によるものですが、やはり、いわゆる写実という狭い捉え方じゃなくて、絵画という広い射程だったり、僕の制作スタンスだったりを丁寧に掬い上げてくださって、見事に言語化していただいているという感触があります。

細川 文章によれば、松山さんは2度、水野さんが《Surface Layers and the Depth/榛名湖》を描かれている現場に行かれていますよね。

水野 はい。僕がその場にいて描くっていうスタイルであることを、まさにその場で体験してくれていて、だからこそ、なかなか画家が伝えることができない感覚とか感触みたいなことを説得力ある言葉にしてもらえたんだと思います。

細川 このふたつの論考は、いま絵画に取り組んでいる作家さんに広く読んでもらいたいテキストだなと思っています。

田中さんに話を戻すと、水野さんが群馬県の作家であるということも重要なポイントだなと思っていまして。

水野 そうですね。40周年記念展のときは、群馬の作家が僕だけだったんですよね。

細川 え、そうだったんだ(笑)。

水野 それから、群馬県立近代美術館ができたのが1974年で、僕と(展覧会出品作家とも)同じ年なんですよ。

細川 なるほど。美術館や学芸員にとって同時代の地元に推すべき作家がいるのは幸せなことなんじゃないかなと想像します。

この10年で変化したもの

細川 今回の個展の第1章「浅間山」に収録した一連の作品は、前回も出品したものですね。

水野 はい。あと、4章に配置した《浅間山》も前回出していますが、当時は8割くらいの完成度でした。

《The Volcano ―大地と距離について/浅間山―》 2012–16年

《The Volcano ―大地と距離について/浅間山―》 2012–16年

『「水野暁 絵画の層|視覚の層」作品集』アートダイバー、2025年、56–57頁より

細川 今回の個展は、前回のグループ展出品作を起点として、それ以降の約10年の仕事を見せるという構成になっていますが、この10年間を総括するならば、どんなことを考えながら制作をしてきましたか。

水野 前回もリンゴの樹を描いた《Rebirth―果樹について―》など、いくつか大作を出品しているのですが、特にこの10年は大きい作品がどんどん展開されていったっていうところでしょうか。屋外制作がダイナミックなかたちで展開していったと思います。

それから母親を描く《Mother》シリーズに取り組み始めたのも、ここ8年ぐらいです。そのなかでドローイング的な筆致の仕事が出てきて、それがまた大きい屋外作品にも反映されていきました。ただ精密に描くだけじゃない瞬発的な仕事とか、直感的に捉えるリアルな感触を大事にしていったのがこの10年と言えるでしょうか。

細川 なるほど。あと、水野さんのことを考えた時、どうしても触れておきたいのが、スペイン・リアリズムです。最近はあまり聞かなくなりましたが、2000年代前半にアントニオ・ロペス・ガルシアを筆頭とするスペイン・リアリズムのブームが日本にも起こって、写実技法をベースにした現代美術の可能性とか、絵画自体を問う試みが盛んになされました。水野さんが2度目のスペイン滞在から帰ってきたのが、ちょうどその頃でしたから、その影響をどうしても重ねてしまうわけです。

水野 浪人時代にアントニオ・ロペスの作品集に心を鷲掴みにされて以降、特に20代とか30代前半は、アントニオ・ロペスやグスタボ・イソエ(磯江毅)さんといったスペイン・リアリズムの作家への憧れが強かった時期だと思います。実際、1999-2000年、2004-05年、2014-15年と複数回に渡ってスペインに滞在し、制作をしていた時期があります。とはいえ、あちらで暮らしてみると、自分が日本人であることを痛感させられることがしばしばありまして。

細川 どういう点で思うんですか。

水野 単純なことですが、言葉も含め性質とか人種とか。いくら向こうに溶け込もうとしてもやっぱりスペイン人にはなれない。ですから吸収できるとこは吸収しながらも、一方で、日本人である自分に何ができるのか、何をやるべきなのかっていうのは、実際スペインに滞在することで改めて考えさせられることになった意識かもしれません。

細川 故郷である群馬には2005年に帰ったと。

水野 はい。群馬に帰ってきて20年くらいが経ちましたが、より日本人としてできることは何かを考えるようになってきた気がしますね。

細川 うんうん。

水野 言い方を変えると、外側に向いてた意識がまたこう内側に戻ってきた感じでしょうか。

細川 具体的にはどんなことでしょう。

水野 外部への憧れではなく、純粋に絵画の可能性ついて追求しながら、自分自身にとっての表現を深めていきたいんですよね。その結果、今の美術のなかでも絵画としての意義があることができればいいかなって。

細川 美術史とかジャンルについてはどんな意識を持っていますか。

水野 写実とか現代美術とか、どういうジャンルでやってるかというのは、自分で決めるよりは、他の人がどう見るかで判断してもらえばいいと思っていて。なので、自分はやっぱり”絵を描く”というところに集中したいんです。

細川 なるほど。

水野 とはいえ、美術史とか潮流とか文脈は知っておく必要あると思っています。

細川 今、文脈という言葉がありましたけど、他の画家をリサーチしたりとか、自分の仕事に似てる点を感じる作家はいますか。

水野 うーんそうですね、具象絵画を描く以上、やはりベラスケスは外せない存在ですし、アントニオ・ロペスも尊敬する作家です。現代のペインターだと亡くなってしまいしたけど、ルシアン・フロイドも絵画史のなかで重要な具象絵画を描いている作家だと思います。あとは絵画に限らず全然毛色の違う展覧会に興味があることが多くて、大竹伸朗さんとか、塩田千春さんとか。ジャンルを問わず、人間の根源的なリアリティを感じる作品に関心があり惹かれます。

細川 おもしろいですね。

水野 そういう作品を横目に見ながら、僕なりに絵画で人間のリアリティに触れるような作品ができないかと模索している、という感じでしょうか。

《Mother》 ―母親を霊山に送る

細川 今回の作品集でハイライトのひとつが、《Mother》シリーズです。これまでの水野さんの作品とは少し毛色が違って、物語性が強くとても心を打たれます。

このシリーズはどんな経緯で始まったのですか。

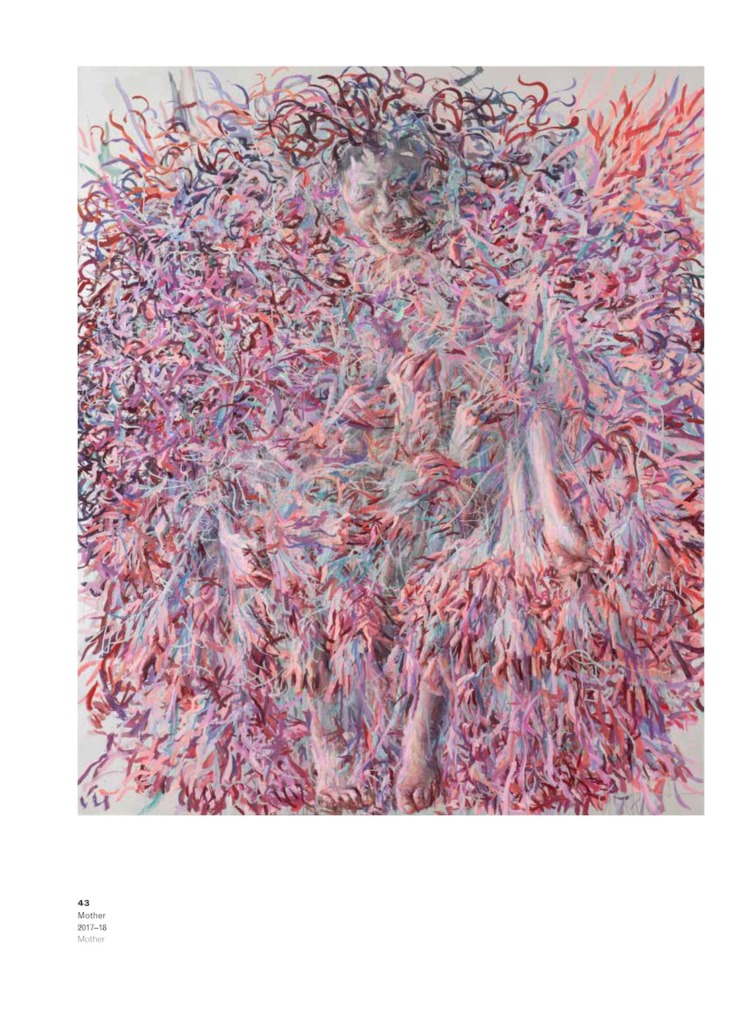

《Mother》2017–18年

《Mother》2017–18年

同上、101頁より

水野 パーキンソン病を長く患っていた母が、2016年の夏に転んで、腕を骨折したんです。その時に何気なく描き留めたドローイングがあって、それをきっかけに母を描く取り組みが始まっていったんですよね。

その出来事が、翌年の2017年から描き始めた大作《Mother》を制作するきっかけでもありました。

病気や薬の副作用で思うように体が動かなかったり、他方では、自分ではコントロールできないほど激しく動いてしまったりと、本人の意思とは無関係に身体が制御できない時間が頻繁に訪れるようになっていた。

そんな母の姿を日々目の前にしながら、一筆ひと筆確かめるように描き重ねていった。色や線は集積し、ひとつの図像に収まることのない、抽象的ともとれる表現になった。

一方で、これで母を描いたと言えるのか、という問いは常に纏わりついていて、その後も母を描き続けることになる。同上、103頁

細川 個人的なことですが、実はうちの父も晩年パーキンソン病を患っていて、本人を含め家族がとても大変だったんです。だから、この作品集の話を聞いた時に、この《Mother》シリーズの存在は、出版を決める大きな理由になっているんです。

水野 なるほど、そうだったんですね。

細川 お母さまは絵を描かれることにどんな印象を持っていたんでしょう。

水野 はからずもですけど、僕は見ながら描くっていうスタンスを大事にしてきてるので、母親を描くとなったら、実際に母親にも目の前にいてもらわないと描けないじゃないですか。シンプルにそれが母親にとっては嬉しかったみたいで。

細川 ああ、それは良かったですね。

水野 作品集にもコメントを書いていますが、《Mother》を描いたのち、その時点で母を描き切ったって言えるのかという問いがどうしても拭えなくて。それで、その後も引き続き、母親を描いていくことになっていったんです。

細川 そして、数年間の闘病と介護を経て、2024年の12月31日にお母さまが亡くなります。その後、火葬されるわけですが、そのご遺骨を納骨までに描いた作品が《母・百合子に捧ぐ》です。

2024年12月31日、母が亡くなった。入院先の病院からリハビリ病院への転院が決まった矢先のことだった。

長年にわたり難病と共に生きてきた母だったが、最期の瞬間はどんな心持ちだっただろうか。いろいろ思いを巡らせてはみるけれど、本人でない限りわからないことでもある。

生前、母が言っていた言葉が頭をよぎる。

「生きてる限り、母さんを描いてくれるんでしょ」

もちろんそのつもりでいたし、これまでも母の姿を幾度となく描き留めてきた。しかし、これで生きている母を描くことはできなくなってしまった。

息をしなくなった母は、火葬され、骨になった。

納骨を前に、最後の姿を描き留めずにはいられなかった。骨壷から焼かれた骨を取り出すと、それは、なんとも言えない美しさだった。人間は皆いつかこうなるんだ、という思いと、最後まで母さんは綺麗なんだね、という感情が交錯していたように思う。同上、112–113頁

細川 とても心を打たれますが、僕も水野さんも50歳くらいで、ちょうど両親の介護だとか、お別れに直面している世代でもありますね。

水野 そうですね。遺骨を描こうという思いに至ったのは、これまで描き続けてきた母を、最後まで描き切る(描き切ってあげたい)という、どこか使命感にも似た意識があったように思います。

細川 水野さんには、あまり肖像画ってないじゃないですか。その意味で、《Mother》シリーズは、水野さんの肖像画であり、しかも1枚の作品ではなくて、連作として肖像を描いていくという。

すごいなと思ったのは、ご遺骨を描いて終わりではなく、その後も制作が続いている点です。その作品群が、美術館の個展と同時開催であった中之条ビエンナーレへの出品作となっていました。こちらの作品についても少し説明していただいてよろしいですか。

水野 中之条の会場風景(旧五反田学校)も作品集に収録しましたが、主な作品としてはドローイング、映像、写真、あと大作のペインティングが3点という構成になっています。

細川 中之条ビエンナーレの五反田地域がお母さまが生まれ育ったエリアなんですね。

水野 はい。芸術祭への参加が決まった当初、母への弔いの展示になるとは予想もしていなかったのですが、多少なりとも母の子どもの頃を辿ってみようと、母の生まれ育った五反田地区を歩き、目に留まったものを描いていったのが小さなドローイング群です。これらは、母が亡くなる前から取り組んでたんですが、この五反田地域と、嫁いだ先の、僕が今アトリエにしている東吾妻町とを行ったり来たりするなかで、母と関わりのある場所を巡りながら気になったものを描き留めてたんですよね。

細川 お母さまを知っている方々への取材をした映像作品までつくっていらっしゃいますね。

水野 母が亡くなり、直接話を聞くことができなくなってしまったあと、母の昔のことを聞いてみようと思いたち、母の兄弟や親戚を訪ねてインタビューを行いました。同時に五反田地区を収めた映像を加えながら《母と、五反田と。》と題した映像をつくったんです。

思い返すと、僕が絵を描く道へ進むことを母が一番応援してくれていたんですね。特に男にとっては母親の存在って、何よりも大きいものなのかもしれないなって気はしますね。

細川 そして、大作のペインティングが3点。

水野 ええ、これは展示会場の旧五反田学校で現地制作しました。ここは母が小学校低学年の時に通っていた学校だったんです。

まず、左右に並べた2枚の右側は、花に包まれた母のイメージ。そして左側は、昔よく母が遊んでいたであろう近所の神社の境内にあった獅子の彫り物などがイメージ源です。

細川 はい。

水野 その向かいの壁には、地元のシンボルとも言える霊山、嵩山(たけやま)のイメージを元に大作を描きました。

細川 霊山ですか。

水野 はい。これはイメージなのですが、描きながら、その山に母を還していくような、そんな行為というか、取り組みでしたね。

細川 この3枚は《母・百合子に捧ぐ》を描いた後に、制作されているのですね。

水野 そうですね。今年の4月の頭に着手して、ビエンナーレの会期に向けて制作しました。このように、母が昔通った学校に自分が通うってなかなかない経験じゃないですか。

細川 軽々しい言葉にはしたくないですが、貴重な体験でしたね。

水野暁の絵画は怖い

細川 作品集に収録された作品のなかで、最新作となるのが、榛名湖の湖面を描いた《Surface Layers and the Depth/榛名湖》です。こちらは未完ということですが、一つの作品に数年をかける水野さんの制作にとって「完成」とはどんな意味を持つのでしょうか。

水野 展覧会の搬入期限ギリギリまで描いてたので、自分のなかでは、よし、これで完成したぞっていう感覚を確かめきれないままでもあり、まだちょっとわからない状態ではあるんです。一方では、実は現場制作をしていた建物が解体されてしまい、物理的にその場に戻れないという現実もあって。

細川 なるほど。

水野 なので、おそらく、実質的にはこれで打ち止めになるかなと。

細川 そういう終わり方もあるんですね。

水野 ええ。ただ、松山さんが文章で書いてくれていましたけれど、完成かどうかはそこまで大事ではない、というのはあるかもしれません。

仮に制作を再開できて、描き足したとしても、どうやったら完成なのかは自分でもわからないところかもしれないんですよね。

細川 もうひとつ最後に聞いてみたいのが、水野さんの思想的な部分です。というのも、水野さんは対象を見ては描くということを、それこそ数年単位で繰り返すわけですが、その行為がちょっと瞑想に似てるという気がしていて。マインドフルネスとか、あるいはチベットの砂曼荼羅とか、いくつか連想するものがあるのですが、水野さんの宗教観とか人間観、あるいは世界観といった部分を聞いてみたいという興味があります。

水野 答えになってるかはわかりませんが、小さいものを描いても、屋外で大きいものを描いていても、いかにそっくりに描くかというよりは、今いるこの「世界」を描きたいんですよね。

細川 ええ。

水野 この世界に触れてる瞬間瞬間を確かめたいって言った方がわかりやすいですかね。感じていることをその都度確かめるために、一筆ひと筆置いているといった意識があります。人はいつか死んでしまう、この世界からいなくなっちゃうじゃないですか。だから逆に今、生きてることとか感じてることを記していきたいし、確かめたいんです。

細川 世界に触れたいという感覚は作家ならではのものですね。日々の出来事に忙殺されると、そういう感覚って出てこないのですが、言葉とか記号を外した先に見えてくる物自体に触れたいということでしょうか。

水野 そうですね、難しいですけど、知識とかいろんなものを取り外した真っさらな状態になった時こそ、その場に触れてる感動があるような気がしています。

細川 そうした欲求は、絵を描き始める前からあったのでしょうか、あるいは作家活動の中で明確になってきたのでしょうか。

水野 徐々にだと思いますね。とくに屋外制作を続けてきてるのが大きいかもしれないです。

たとえば天候ひとつとっても意図的にコントロールできないじゃないですか。周りの状況に振り回されながら描くしかないので。

細川 はい。

水野 そういう環境に立ってると、自分ってちっぽけだなと。宇宙とか大きな世界の中では自分の存在はとても儚いものだけど、他方では、ここにいるのは確かなわけで。その小さな自分が、目の前の砂粒1つでも拾えればいいのかなと思って描いています。

細川 できあがった画集をあらためて見ていくと、とくに大きな作品などは、すごい怖い絵に見えてくるわけです。

水野 なるほど、そうですか。

細川 はい。《浅間山》とか《Rebirth―果樹について―》とか、向こうから迫ってくる印象を強く受ける。そこには、言葉にしがたい恐怖を感じるんです。

《Rebirth―果樹について―》2009–12年

《Rebirth―果樹について―》2009–12年

同上、50–51頁より

水野 それは、嬉しいことでもあります。

細川 なんでこんなに怖さを感じるんだろうと思った時に、補助線として思い出したのがリアリズムの大御所である野田弘志さんが主張されている「存在の美学」です。「物が存在することは美しいんだ」みたいな。

水野 なるほど。野田さんも“生と死”については深く考察されていますよね。

細川 存在することが美しいという思想は、ポジティブだし、普遍性があると思う一方で、水野さんの絵画は「美しさ」という感覚では回収できないものがある。

水野 そうですね、細川さんに言ってもらった「怖さ」っていうのが僕の中では大事なとこだと思っていて。もちろん美しさは捉えたいと思っているその一方で、“平和な絵”は求めてない自分がいるんですよね。

細川 なるほど。

水野 美しさと怖さは表裏一体というか、美しさとか怖さとか、いろんなものを感じたものが“ぐちゃっ”てなったものが、“ポんっ”て絵画として出現するっていうか。言葉にするのは難しいですが。

細川 いや、よくわかります。

水野 そこに世界の、そして絵画のリアリティがあるのではと。たとえば、神社の木の下にいると、きれいだなという瞬間もあれば、なんか得体の知れない空気に包まれて襲われるような感じの時もあるし、それはその場所でしか感じられないことだと思うんです。

細川 そうなんですね。

水野 写実的な技術が高まっていくと、こっちの手の内で描いてやるみたいな気持ちが出てきやすいと思うんですけど。でも、現場でこの世界と向き合うと、絵より現実の方が遥かにすごくて、それを謙虚に受け入れていかないと、本当の世界は捉えられない気がして。

細川 写実という言葉と一線を引きたい水野さんの制作コンセプトがよくわかります。

水野 いわゆる写実ってどうしてもきれいに仕上げる方向にいく傾向・印象が強いと思いますが、実際に目の前の現実を見ながら描こうとすると、そもそも絵画って遅いメディアなので追いつかないし、それでも描こうとするとどこかに歪みというか破綻が出てくる。でも、そういう部分にこそリアルなものが含まれてくるんじゃないかと思っているんです。

(2025年11月20日、オンラインにて収録)

水野暁(みずの・あきら)

1974年群馬県吾妻郡東吾妻町生まれ、在住。1998年多摩美術大学卒業。99-2000年アルティウム・ペーニャおよびシルクロ・デ・ベリャス・アルテス(マドリード、スペイン)にて研修。01年多摩美術大学大学院修了。04-05年コンプルテンセ大学(マドリード、スペイン)にて美術解剖学を研修。08年上毛芸術文化賞受賞。14-15年文化庁新進芸術家海外研修員としてマドリードに滞在。近年の主な展覧会に、17年「中之条ビエンナーレ2017」(群馬県中之条町、09年、11年にも参加)、18年「水野暁 リアリティの在りか」(高崎市美術館)、19年「SHISEIDO WINDOW GALLERY 花の章」(SHISEIDO THE STORE、東京)、22-23年「リアルのゆくえ 現代の作家たち」(平塚市美術館ほか6館巡回)がある。現在、東北芸術工科大学客員教授、武蔵野美術大学通信教育課程非常勤講師、女子美術大学非常勤講師。