無料記事|上路市剛インタビュー 「同性愛的な美意識」を受肉させる

新刊『上路市剛作品集「受肉|INCARNATION」』に収録のインタビューを期間限定で無料公開いたします。作品理解の手がかりにお役立てくださいませ。

― 現在のスタイルに行き着くまでに、どのような経緯があるのですか。

大阪府立港南造形高校という美術専門の高校に通っていたため、彫刻は高校生のときからつくっていました。その高校には日展に在籍している先生がいらしたので、その影響で当時つくっていたのは日展風のアカデミックな彫刻でした。ですが、日展ではつくり込みすぎない表現が良しとされていて、人物彫刻をつくっても、けっして人間らしくならないことに違和感を抱いていました。なにか物足りなかったんですね。

そんなときに出会い、衝撃を受けたのがロン・ミュエックの作品でした。2008年に金沢21世紀美術館で開催の「ロン・ミュエック」展に際して発行された作品集を手に取り、ハイパーリアリズムな彫刻表現というものを知りました。

次に転機となった衝撃的な体験が、大学進学前の2011年1月、森美術館で小谷元彦の個展「幽体の知覚」や、東京都現代美術館で「トランスフォーメーション」展を見たことでした。生と死、セックスといった肉体の根源にあるエネルギーを昇華した作品に触れることで、私もこういう表現がしたいと思ったんです。そこでふと思い出したのが、ロン・ミュエックの作品でした。大学では独学でリアリズム彫刻を研究しようという決心をしたのがこの高校3年生の春休みでした。

その後、京都教育大学に入学し、リアリズム彫刻の研究を始めたのですが、独学だったので、つくり方が一切わからないうえに、材料費も高くついてしまい、初めの頃はとにかく苦労しました。美大ではなかったので学内の設備も不足していたし、独力では自分の研究を十分にできないと感じ、学外の職人やアーティストと積極的に交流して、少しずつ必要な技術を学んでいきました。

こうして、大学4年生の9月に、一つ目の作品《ジュリアーノ・デ・メディチ》(pp.44–45)が完成し、その後、《サン ・ジョルジョ》(pp.46–47)、《ミケランジェロ》(pp.42–43)をつくり大学を卒業しました。大学卒業後には、独学で習得しきれなかった技術を補うために、Amazing School JUR(特殊メイクのスクール)にも通いました。技術的な面はAmazing School JURでの1年間でようやく及第点というところまで習得することができたわけですが、リアリズム彫刻の習得には結果として丸5年かかってしまいました。

リアリズム彫刻においては、全体の彫刻の難しさもさることながら、義眼制作がとにかく大変でした。今でこそワークショップを開講して他人に義眼のつくり方を教えられる程度に上達しましたが、制作を始めた頃は、どうやってつくればいいのか、皆目見当がつきませんでした。義眼の研究に関しては、25歳くらいまではマイナーチェンジを続けていました。現在では、虹彩のパーツは3Dプリンターで出力しており、人間の手では不可能なレベルの細かな形状をしたパーツを使って義眼はつくられています。

《サン・ジョルジョ》2015年

― 具体的にはどのようなプロセスで、作品の制作を行っているのでしょうか。

ハリウッドの映画産業の中で開発された、ダミーヘッドと呼ばれるリアルな彫刻をつくる手法で制作しています。ざっと工程を説明すると、水粘土でかたちをつくるところから始めます。かたちができたら一度シリコンで型をとって、温めると液体になるロウのような特徴を持った硬い油粘土(NSP油土)をその型に流し込んで、水粘土の彫刻を油粘土に置き換えます。その後、毛穴やシワなどの細かな形状を彫刻していきます。彫刻が終わったらまたシリコンで型を取ります。完成した型の内側に5mm程の厚みで水粘土を敷きます。さらにその内側に硬い素材(FRP)を塗り込んでコアをつくります。水粘土を取り除くと、シリコン型とコアの隙間に粘土が存在した分だけの隙間ができます。そこまで準備ができたら、コアと型がズレないように固定し、隙間にシリコンを流し込みます。この様な工程を経て、粘土の彫刻がシリコンに置き換わります。この工法はブロンズ像の鋳造技術と似通っています。ハリウッドの映画産業で生み出された方法とはいえ、実際にはかなり伝統的な方法のアレンジであるというのはとても面白いところです。

シリコンに置き換えてからは彩色を施して、植毛をします。シリコンにくっつくのはシリコンだけなので、彩色には、揮発すると固まる一液性のシリコンに油絵具を混ぜて、シリコンベースの絵具をつくり、それをホワイトガソリンで薄めて使います。彩色の後は、太さ0.4mmのビーズ針を改造した手製の道具を使って、一本一本、毛を植えていきます。シリコンは、針を刺しても穴は開かずに亀裂ができる性質なので、そこに毛を挟み込むかたちです。イメージとしては田植えみたいな感じです(笑) 。作品に使うのは、人毛や馬の毛などの天然毛です。植える前に色を染めて、植えた後には、パーマをかけるなどして髪形を整えています。作品によっては、布で服をつくって着せる場合もあります。

こうした複雑なプロセスの中で、最も重要なのが粘土での彫刻です。彫刻以降の工程があまりにも独特なので、存在が薄れがちですが、彫刻がしっかりしていないと、毛穴やシワも本物らしく見えず、その後の着色や植毛も台無しになります。彫刻はとても難しく、毎回苦戦します。苦戦しながらも彫刻をしていると、土塊が人間に変わる瞬間があり、グッと命が宿ります。この瞬間が訪れないと、彫刻がリアルな人間にならないのですが、その瞬間はたいてい「〆切に間に合わない!」と焦って何回か徹夜をした後に訪れることが多いですね(笑)。

― 上路さんの作品のほとんどは、美術史上の名作をモデルとされていますが、モデル選びはどのようになさっていますか。

僕は感性に任せて作品をつくるタイプではなく、まるで論文を書くときのようにテーマを決め、選択肢を絞って作品を制作します。作品の方向性としてはハイパーリアリズムの手法を取ることは決まっているので、僕がやることはモデル選びだけです。モデルの選定基準は基本的に僕の好きな先人たちの彫刻作品です。感性に任せて作品はつくりませんが、モデル選びは感性に頼ります。たくさんの過去の名作を見た中で、気に入った作品を系統立てて分析したところ、一定の基準を発見しました。その基準に適合する作品をモデルとして一つずつ作品にしています。具体的なところでは、作品集に載っているように、ミケランジェロ、運慶、カラバッジョ、時代が違いますが古代ギリシャ・ローマの石彫からもモデルは選ばれています。

― モデルの選定基準というのはどのようなものでしょうか。

この作品集の冒頭のステイトメントにも掲載した「同性愛的な美意識」というのがその基準です。過去の名作をたくさん見る中で、異様なこだわりが詰め込まれているなと感じるものがたまにあるんです。俗っぽい言い方になりますが、作品に対して、あるいは人物の表現に対しての性欲が異常なレベルであると感じる作品です。そういう作品をモデルとして採用しています。自分と近い性癖があるのでしょうね。共感できる点が多いですし、殊更に魅力的に感じます。性欲に基づく欲求というのは、ギリシャ神話に登場するピュグマリオーンの例にもあるように、人間が人物像をつくる上ではとても原初的な衝動だけれども、普遍的なものだと思うんです。そのような感覚は大切にする必要があると考えています。

ミケランジェロやカラバッジョの作品は異常なレベルの作品の筆頭です。意外に思うかもしれませんが、運慶も同じグループではないかと考えています。美術解剖学などない鎌倉時代にあそこまでリアリズムを追求できるというのは、異常な欲求がないと遂行できません。古代の石彫も全てとはいいませんが、良い感じの肉感を携えた彫刻が他の時代のものと比べて多く存在しています。

《ミケランジェロ》2015年

― 上路さんの作品は「超リアル!」と驚かれることが多いと思いますが、ハイパーリアリズムの手法を用いて、どのような表現を目指しているのでしょうか。

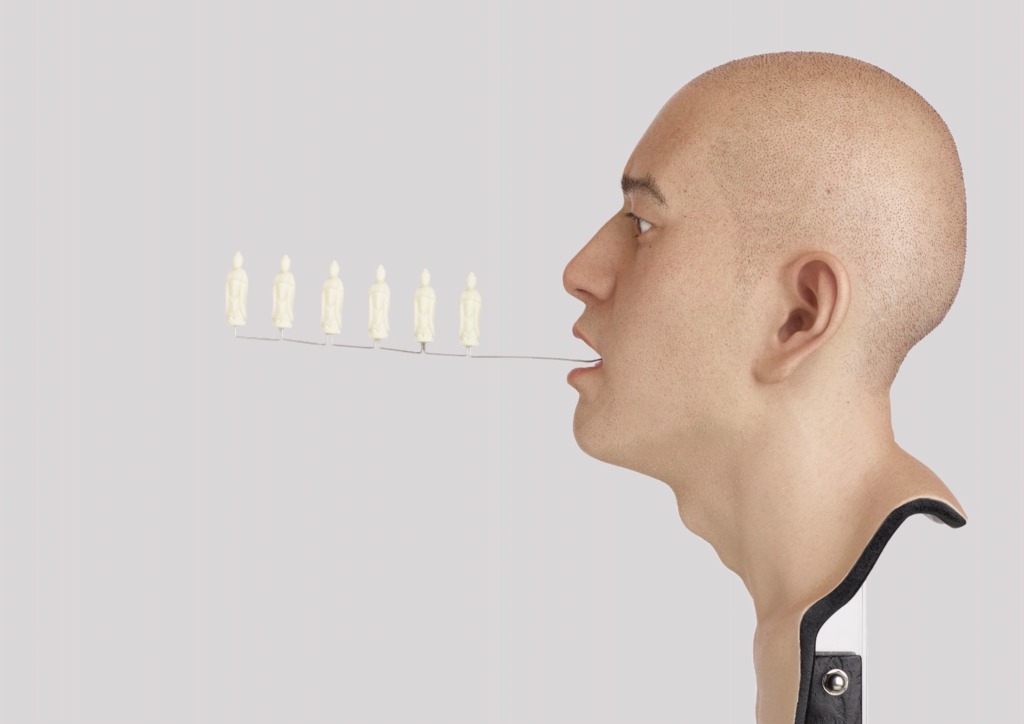

僕の今のテーマは「同性愛的な美意識」を持った作品をより多く発見し、それに現実の肉体を与えることです。そうすることによって、自分のどうしようもなく彫刻に魅了されてしまう欲求を発散しているのだと思います。彫刻の制作行為を通して発散された欲求が、制作過程の中で作品に蓄積されていき、再結晶したものが僕のリアリズム彫刻なのだと考えています。この一連のプロセスを象徴する言葉としてこの作品集のタイトルは「受肉」としました。

このような人物彫刻への関わり方は、典型的なハイパーリアリズムの作家に対してのカウンターでもあると考えています。今活躍しているハイパーリアリズムのアーティストの作品を見ると、そのモデルの必然性にそれ程の意味を見いだしていないように感じるんです。単なる技術力のプレゼンテーションのような印象を持っています。技術力が尋常ではないレベルなので、その点においては比肩する者はない素晴らしい存在であることは確かですが……。そこを突破するために、リアリズムであるべき理由と、モチーフ選びの基準の鮮明化を重要視しています。

― 上路さんの提唱する「同性愛的な美意識」とは、いわゆるゲイ・アートのような表現とはどのように違うのでしょうか。

ゲイ・アートというと、範囲が限定され過ぎるように思うんです。僕が「同性愛的な美意識」を持っているアーティストとして挙げる人達が同性愛者であったという確証はないし、必ずしもそうあらねばならないとも考えていません。僕が重視するのはあくまで「美意識」の方です。性癖や性別にかかわらず、男性が男性を美しいと思ってその魅力を最大限に引き出せるような表現を行う。それをいろいろな人が鑑賞し楽しむ。そういうときに介在するのが、普遍的な「美意識」だと思うんです。ここでアーティストが全て男性であることを前提として語っているのは、近代までは伝統的に男性のみがアーティストの担い手だったからです。冒頭のステイトメントにも書いた通り、近代までは男性中心のホモソーシャルなコミュニティがとても強固でした。そんな中で、男性アーティストがつくる理想の男性像とは何なのだろうかと考え、辿り着いたのが「同性愛的な美意識」でした。

現在においてでさえ、ミケランジェロやカラバッジョのように普遍的美と認識されている作品に対して、僕は「彼らは絶対にゲイだ」という感想を抱いているので、殊更に取り上げて受肉させるわけです。「今の時代ではもっとオープンにして良いんだよ」と、彫刻や絵画に向かってハーメルンの笛吹き男を演じているような気分です(笑)。

「同性愛」をテーマにするとどうしても社会の諸問題という点が取り上げられがちです。同性婚とか、夫婦別姓とか。でも美術の世界で語るべきは、そのような社会の諸問題ではなく、多種多様な人間が表現する多様な作品を通して、ユニークな美意識や瑞々しい感性を見いだせるのかというのが僕の考え方です。

特に人物を彫刻や絵画で表現するときには、否応なしに作品に注がれてしまう作家の欲望というのは必ずあります。その欲望や美意識にLGBTQIA+的な視点を持ち込めないのかというのが僕の掲げるテーマの一つです。人物表現を鑑賞する際には、作家本人の性的指向や、性自認にかかわらず、そこにどのようなこだわりや美意識が詰め込まれているのかをひもといたり、それが自身とどのように違うのかを比較して楽しむ。かなり俗っぽく聞こえるかもしれませんが、そのような美術鑑賞の仕方があっても良いのではないかと僕は思っています。

― 今後の展望などをお聞かせください。

現在はリアリズム彫刻をメディアにして人物の彫刻に取り組んでいますが、他の手法のリアリズムもあるのではないかと考えています。僕はいわゆるオタクですので、アニメや漫画の表現はどうしても切り離せません。幼少の頃よりそれらに触れてきた僕は、平面的な世界のキャラクターにも一定のリアリティを感じています。デフォルメされたキャラクターは、省略された分、特定の要素が凝縮されることにより、逆にリアリティを帯びることはよく言われています。フォトリアルなハイパーリアリズムの手法とは正反対のものである2次元のキャラクター。それぞれに共通するリアリティを炙りだしてこの世界に受肉させることができれば、僕のプレゼンテーションもより強固なものになるのではないかと考えています。

《空也上人》2022年

上路市剛作品集「受肉|INCARNATION』

詳細はこちらから。