著者インタビュー【後編】|山本尚志「書は現代アートとなりうるのか!?」

国内外のアートワールドで再評価の機運が高まる「書」。群雄割拠の現代書家のなかでも、「ART SHODO」を提唱し、「モノにモノの名前を書く」というコンセプチュアルなスタイルで、現代書と現代美術とを横断し強烈な存在感を放つ山本尚志。その珠玉の作品を収めた『うごく木 山本尚志2016‒2023作品集』が刊行となりました。

アートダイバーの書籍としては、はじめての「書」の分野ということもあり、この著者インタビューでは、山本尚志の経歴や作品スタイル、コンセプトについてだけでなく、現代書の世界の成り立ち、またその中における山本の立ち位置などを、前後編にわけて明確にしていきます。

テキスト:細川英一(ART DIVER)、山本知恵

― 展覧会への出品でいうと、2004年にスタートした「天作会」への参加がスタートとなりますか。このとき、山本さんは35歳ですね。

はい。当時、海上さんの奥さんが亡くなったと聞きまして、僕は海上さんに手紙を書きました。「東京の母親だと思ってた」って。奥様にはお世話になっていましたから。それで海上さんが感激されたようで、広島で講演会をするついでに、僕が家内と二人で住んでいた安アパートに寄ってくれました。そのときに「お前にいい話があるから今度東京に来い」って言われて。何かと思ったらそれが「天作会」の話だったんです。 天作会というのは、たぶん海上さんの命名だと思うんですけど、海上さんと井上有一との間で、彫刻、絵画、書道、写真などのあらゆるジャンルのアーティストを集めて展覧会をやろうという話があったらしいんです。それが天作会。でも実際には開催にこぎつけませんでした。そこで、二人の意志を継ぐかたちで展覧会を組織し、僕には天作会の事務局をやれと言うわけです。それで、第9回まで自分がやりました。 この時から、マーカーの作品はやめようという話になりました。というのも、美術館やギャラリーで展覧会をやるときに、マーカーで書ける作品の大きさでは無理だということでしたから。それでマーカーに代わるような筆をつくろうと思い立ちました。僕は広島出身なので、筆の名産地である熊野町に行き「マーカーみたいな筆をつくってほしい」と発注したんですね。それで特別につくってもらった筆で書いたのが《サイフ》という作品。第1回目天作会には、《7つのそり》という作品を発表しました。ちなみに『フネ』(大和プレス、2016年)っていう作品集の最初のページにのっているものです。

天作会ができて数年後、30代のなかばくらいで東京に進出しました。

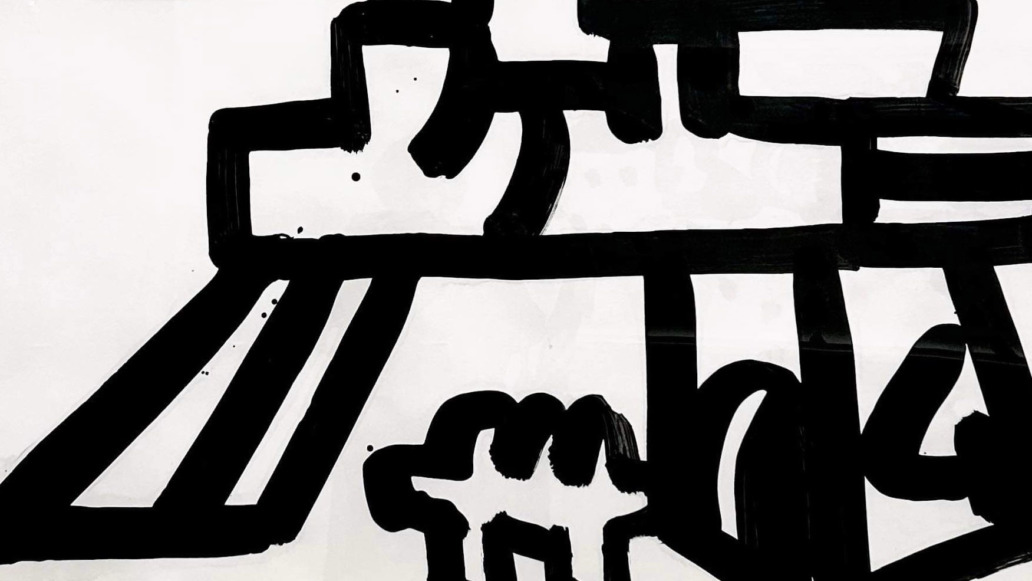

山本尚志《7つのそり》2004年 和紙にボンド墨 144×241cm(作品集『フネ』より)

山本尚志《7つのそり》2004年 和紙にボンド墨 144×241cm(作品集『フネ』より)

― キャリアの本格的なスタートとなるウナックトウキョウでの個展「マシーン」が開催されたのが2015年ですが、開催までずいぶん時間がかかりましたね。

44歳だったかな。学習塾から帰るときに何を思ったか、駅のプラットフォームから海上さんに一本電話を入れたんです。「そろそろ僕デビューしたいです」ってね。そしたら「何を言ってるんだ、まだ若いじゃないか」と言われてしまって。44歳でもダメなら一体いつになったらデビューできるんだろうって思いましたね。 それで、天作会での活動を続けながら、45歳のときに《マシーン》という作品をつくりました。その後ウナックトウキョウで初個展「マシーン」を開催し、ようやくデビューすることができました。 そこから、あるコレクターの方に僕の現在の所属ギャラリーであるYumiko Chiba Associatesの千葉さんに紹介してもらいました。というのも、海上さんは当時既に80歳を超えていたので、井上有一の後に僕を育てて何とかするっていうのは難しいだろうと思いましたし、僕自身は現代アートとして戦いたかった。ずっと海上さんを信じてやってきたんだけど、どうも難しそうだなと。 早速、ギャラリーを訪れました。千葉さんとの面接では、「あなたはウナックトウキョウという井上有一を扱っているほどのギャラリーに所属していながら、なぜ私のところに来たんですか?」と聞かれました。僕は、「井上有一のアーカイブ作業をずっとやっていたから、高松次郎さんのアーカイブをやっていらっしゃるこちらのギャラリーと仕事がしたい」って答えました。 すると、千葉さんから「わかりました。書は専門ではありませんが、山本さんの作品はコンテンポラリーアートなので、一緒にやっていきましょう」と言われました。それで、専属作家として一緒にやることになりました。

― 山本さんは個人としての活動のほかに、2018年からは「ART SHODO」という芸術運動を立ち上げ、現代アートとしての書の発展に寄与されていますね。

井上有一が1916年生まれで、僕は1969年生まれだから、半世紀もの間、井上有一に匹敵する人とか、井上有一の遺志をつごうと頑張る人はいなかったのかと思うと、ちょっとショックだったんです。そこで、色々な方々に相談して、書家が自分たちで作品を展示して、販売をするという形式の「ART SHODO TOKYO」というイベントを開催することにしました。 「ART SHODO TOKYO」では、アートコレクターの宮津大輔さんや美術評論家の清水穣さんといくつかのギャラリーの方にも参加してもらい、計5、6人で審査をしました。僕も審査員に加わりました。本当はみんなと一緒に戦いたいぐらいの気持ちだったんだけど、内側から組み立てる人が必要だったので。ギャラリーの方たちがそのうちの数人の作家に興味を持ってくださり、展示をしてもらうことになったりと、イベントでは、現代書の認知と書家の発掘について一定の成果をあげられたと思っています。

― 「ART SHODO」は、「ART SHODO FESTA」、「ART SHODO CONTEMPORARY」と名前を変えながらも今も続いていますが、手応えはいかがでしょうか。

最初は30〜40人からスタートしたんですけど、今は100人前後になりました。現在、ART SHODO CONTEMPORARYは、毎回審査員として、ギャラリストの方々をお招きして開催しています。つまり、書家の現代アート界への登竜門的な立ち位置ですね。それから講演には引き続き、アートコレクターの宮津大輔さん、美術評論家の清水穣さんにもお越しいただいています。

― 個人としての活動についての話に戻りますが、現代アートを舞台に戦うことになってから技法は変わりましたか。

現在、僕が使っているのはボンド墨という、木工用ボンドと煤(すす)と水を混ぜたものなんです。これは井上有一が発明した技法です。それまで井上有一は膠(にかわ)と水と煤を混ぜて独自の墨をつくっていたのですが、彼の作品が抽象表現主義の文脈のなかで、カーネギー財団に買われたときに、膠とアメリカの気候が合わなかったようでひび割れ騒動が起きた。アメリカの乾燥した気候が原因でした。それで返品、弁償騒ぎになったんです。1950年代の終わりくらいに接着剤メーカーのコニシが木工用ボンドを発明したので、井上有一はそれを新しい素材として採用しました。それがボンド墨で、僕もその技法を継承しています。

ボンド墨は筆がガチガチになってしまうので、今は刷毛を使っています。ただ刷毛は長い線が引けませんから、墨持ちがするように2本か3本くらいの刷毛を束ねて使っています。

今回のYumiko Chiba Associatesの展覧会(山本尚志「Naming The World」、2024年2月13日〜 3月23日)に出した《Two Towers》っていう作品は、縦に長い線がひいてあるんです。あれは普通の刷毛では無理ですよ。よく見たら刷毛跡でわかるんですけど、さっきも言ったように刷毛を束ねて使ってるんです。刷毛を使うもう一つの理由は、タピエスであるとかキース・へリングであるとかバスキアであるとか、当時の人たちは文字を書くにしても何をするにしても刷毛を使ってるんですね、筆ではなく。僕は書道をワールドワイドな芸術分野にしたいと思っているので、そこと対話するためには書家が使う道具も重要だと考えて、刷毛を使うようになったんです。

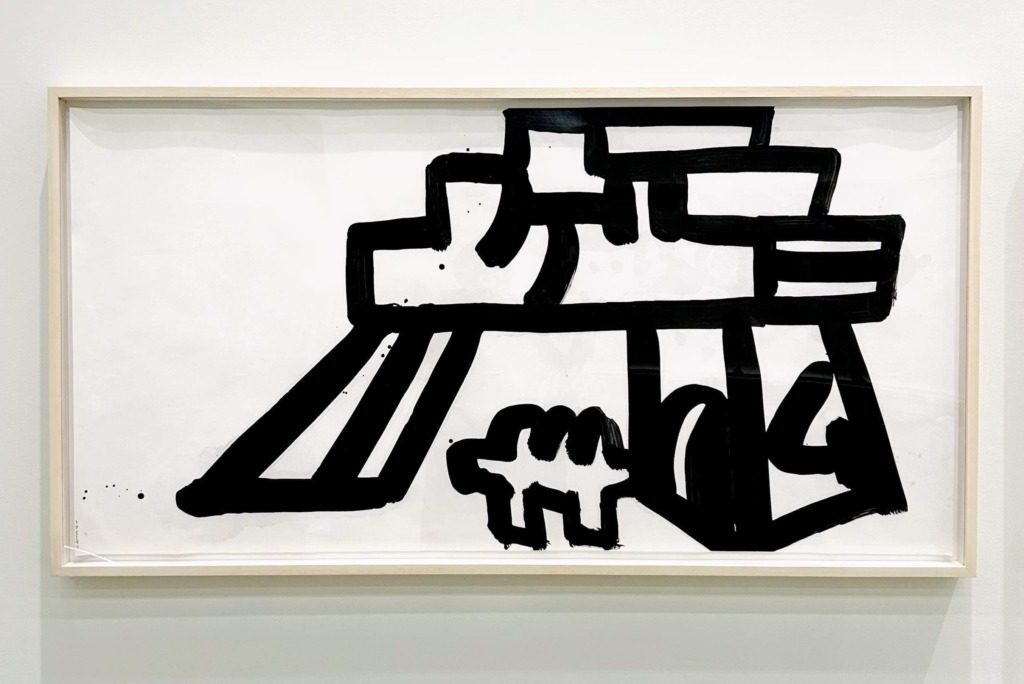

山本尚志《Two Towers》2024年 和紙にボンド墨 180×147cm ©Hisashi Yamamoto, Courtesy of Yumiko Chiba Associates, Tokyo

山本尚志《Two Towers》2024年 和紙にボンド墨 180×147cm ©Hisashi Yamamoto, Courtesy of Yumiko Chiba Associates, Tokyo

― なるほど。まずは作品の大きさが課題となり、次に耐久性や世界戦略として刷毛を使ってボンド墨で書くスタイルに移行したのですね。造形に対してはどんな感覚をお持ちなんでしょうか。

一つには「画面支配」が重要だと考えています。海上雅臣は「井上有一は三角形だ」と言ってました。この造形感覚は、セザンヌから来てるんじゃないかと僕は思うんですよね。海上さんにも「書道はセザンヌです」、「井上有一の《上》という作品も三角形。それとセザンヌの《赤いチョッキの少年》の構図は同じです」って言ったことがあるんです。海上さんは、「そんなバカなことはない。セザンヌなんて昔の作家だ、あり得ない」って頭から否定されましたけど、僕はずっとそのように考えていて、例えば井上有一の《愚轍》(https://search.artmuseums.go.jp/records.php?sakuhin=50449)も三角形でしょ。山みたいなものじゃないですか。

井上有一は画家から書道に転向してきたので、それでいわゆる三角構図みたいなものは心得ていたと思うんですよ。だから僕はそれを自分なりに見抜いてやるわけです。例えば、先日の「NADiff Window Gallery vol.93山本尚志『うごく木』」(2024年2月10日〜2月25日)でも、《目と目》とか、その下の《フエ》のすべり台などみな三角形じゃないですか。《目と目》でいうと、車のハンドルがあって、二つのライトとか二つのタイヤを結べば三角形になりますよね。《うごく木》も一つひとつの木は三角形です。すべり台なんてまさに三角形。井上有一からは、芸術家としての姿勢だけでなく、絵画的な構成なども取り入れて、自分の基礎的な部分にしています。

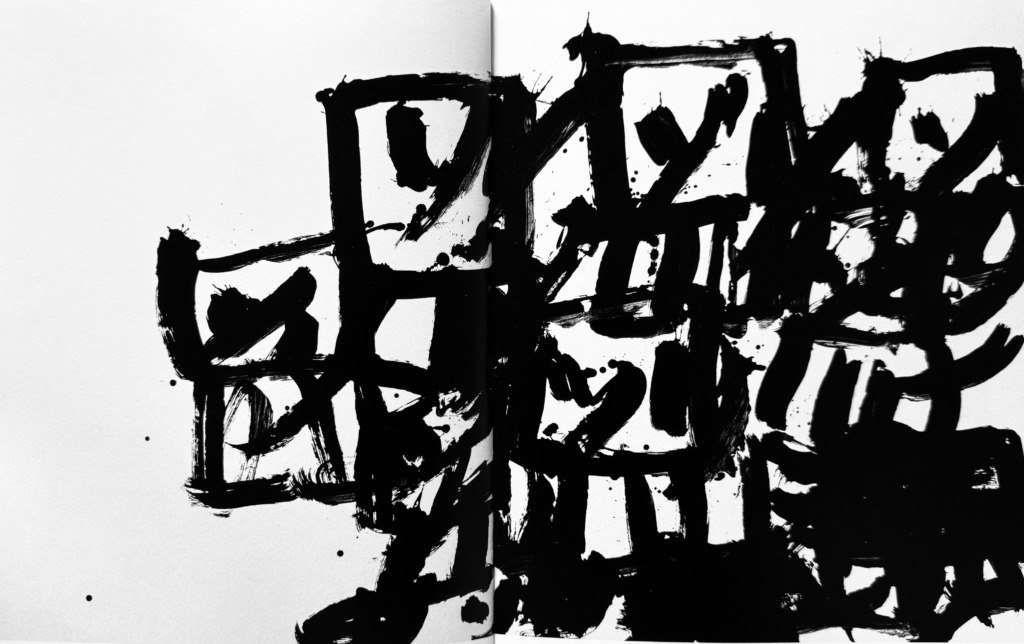

「NADiff Window Gallery vol.93 山本尚志『うごく木』」展示風景

「NADiff Window Gallery vol.93 山本尚志『うごく木』」展示風景

― 山本さんの文字を見ていると、岡本太郎の芸術の三原則、とくに「(芸術は)うまくあってはいけない」を思い浮かべます。幼いころの習字では美しい字を書くところから出発したと思うんですが、今は書体に対してはどういう感覚でいるんでしょうか

「美しい字」っておっしゃったけど、世界一美しい字を持ってこいと言われたら持ってくることはできるでしょうか。それは不可能ですよね。王羲之、顔真卿とか冒頭でお話ししましたけど、誰がナンバーワンかは決められない。書道とか習字は何段とか何級とかありますけど、実は全部まやかしなんじゃないかって。芸術とは順位をつけられるものではないっていう考えが成り立つんです。そろばんとか他の習い事では得点で換算できるものもあるけど、書道は数字では換算できない。今も書道展では、特選とか入選とかいう制度はありますが、誰がナンバーワンかなんてわからない。字がうまいだとかへただとかって言われているけど、そんなものはどこにもないんじゃないかと。

井上有一と糸井重里との晩年の対談で、糸井重里が「美しい字」について質問をしています。井上有一は「僕は下手なのが本当だと思う」っていうんですよ。それに対して糸井重里もおもしろいことを言うんです。「僕は不細工な子供がニコッと笑った笑顔の方が何倍もかわいいと思う」って。文字というのは愛嬌が必要というか、僕が大事にしている《夢》もそうなんですけど、けっして「うまい」とは言えないじゃないですか。技術が巧みとかそういうことじゃなくて。実際には技術的な面も当然あるんだけども。アートにおいてピカソが何級でゴッホが何級だったとかは、当然ないわけですから、書道だってうまい字、へたな字、美しい字、醜い字っていうのはそもそもなくて、それは単なる思い込みであり、教育の結果そう思わされているだけなんじゃないかと、僕はそう思うんです。

― 最後に、「モノにモノの名前を書く」ことの意味、つまり、アートとしてどういうコンセプトのもと書かれているのかを伺います。

大学生のときに書道の学生が集まる大きな飲み会が居酒屋でありまして、大学院生の先輩と4年生の先輩、当時の僕らからしたら神みたいな人たちが、ソシュール言語学について話していたんです。つまり、「書道と言語学は結びつくのか」っていう話です。先輩方にとってはその場限りの話題だったようですが、僕はどうしても気になって、大学の生協でソシュール言語学の丸山圭三郎の本とか、ソシュールの『一般言語学講義』などを買いあさって勉強したんです。

書は言語じゃないかと想定しつつも、やっぱりその言語学そのものが西洋の文脈だから、漢字とかひらがなに対応してないんですね。アルファベットなら、「apple」という文字と、リンゴの見た目とは、一対一で対応関係がありますが、日本語ならどうなんだと。ひらがなもあり、カタカナもあり、漢字もある。西洋の言語学と、日本あるいは漢字文化圏の言語学とが離れたところにあるんです。そういうものも含めた「ズレ」のようなものをテーマとしています。

例えば今回、Yumiko Chiba Associatesで展示した《マド》という作品。これは四角の枠を描き、「マド」と書くことで、その四角は窓に変化するんです。豆腐って描けば豆腐に変化する。四角に三角って描いたこともあります。わざとらしいのでやめましたが(笑)。どうしたらみんなが驚くのかなっていうことはいつも考えてますね。

それに最近、モノにモノの名前を書かなくなってきてる。同じ展示だと《ゲーム》のシリーズがそれにあたります。《Dinosaur and Pyramid Slide Game》という作品は、恐竜がメインビジュアルになっていて「ゲーム」という文字が書かれている。これは、恐竜がエレベーターで上にあがっていって、それで上のピラミッドを旅してエスカレーターから降りてくるっていうゲームが元になっています。ぱっと見、なにが「ゲーム」なのかわかりませんよね(笑)。このゲームの設定では、三つの時代がバックグラウンドにある。つまり、恐竜の時代、ピラミッドのある時代、エレベーター・エスカレーターが発明された時代、という三つの時代を旅しているんです。これは実はアート作品のメタファーでもあります。アートというのはいくつもの時代を旅して後世に残るものですから。そういうゲームではあるのですが、アートの比喩として自分の作品としています。

山本尚志《Dinosaur and Pyramid Slide Game》2024年 和紙にボンド墨 69.5×135cm ©Hisashi Yamamoto, Courtesy of Yumiko Chiba Associates, Tokyo

山本尚志《Dinosaur and Pyramid Slide Game》2024年 和紙にボンド墨 69.5×135cm ©Hisashi Yamamoto, Courtesy of Yumiko Chiba Associates, Tokyo

今回の作品集に掲載の論考で、清水穣さんが最後の方に「近作の著しい特徴は、ピクトグラムがあまりにも恣意的で、それが何を表すかが判らないばかりか、与えられる意味とほとんど対応しないことである」と書いていらっしゃいます。清水さんには見抜かれているんですよね。そういう言葉と図形とのギャップみたいなものが、僕の作品ではおもしろい部分かなと思っています。

(2024年2月21日、オンラインにて収録)

山本尚志(やまもと・ひさし)

書家・現代アーティスト。1969年広島市生まれ。井上有一の作品に出会い、20歳の時に書家を名乗る。井上有一カタログレゾネの仕事に従事した後、34歳で作品発表。2015年にウナックサロンにて初個展「マシーン」開催。この展覧会で注目を集め、2016年には大和プレス編集による作品集『フネ』(YKGパブリッシング)を刊行。 以降、国内外での発表を重ね、現代美術と書の世界を横断しながら評価を高めている。