著者インタビュー【前編】|山本尚志「書は現代アートとなりうるのか!?」

国内外のアートワールドで再評価の機運が高まる「書」。群雄割拠の現代書家のなかでも、「ART SHODO」を提唱し、「モノにモノの名前を書く」というコンセプチュアルなスタイルで、現代書と現代美術とを横断し強烈な存在感を放つ山本尚志。その珠玉の作品を収めた『うごく木 山本尚志2016‒2023作品集』が刊行となりました。

アートダイバーの書籍としては、はじめての「書」の分野ということもあり、この著者インタビューでは、山本尚志の経歴や作品スタイル、コンセプトについてだけでなく、現代書の世界の成り立ち、またその中における山本の立ち位置などを、前後編にわけて明確にしていきます。

テキスト:細川英一(ART DIVER)、山本知恵

― まずは、山本さんが書の道に足を踏み入れたきっかけから教えていただけますか。

6歳で習字教室に通い始めました。でも周りを見ると、飽きたり塾に通い始めたりとかで友だちがどんどん辞めていくわけです。そんななか、うちの両親は原爆とか戦争の時代を生きてきたものですから二人とも中卒で、僕に字だけは上手に書けるようになってほしいと、高校1年生まで習字教室に通わされました。習字の上手な子ということで新聞に載ったりもして、近所では「字が上手と言ったら山本だ」というくらいには有名でした(笑)。

高校1年生になると、学校で「書道」という科目がありました。それまで僕が習っていたのは書写、お習字だったんです。一方、「書道」となると、中国の古典を勉強することになる。つまり、書聖と言われている王羲之(おうぎし)であるとか、初唐の三大家である欧陽詢(おうようじゅん)、虞世南(ぐせいなん)、褚遂良(ちょすいりょう)、それに顔真卿(がんしんけい)とか。そういう古典を勉強し始めて、実は自分が近所のおばちゃん先生の書く文字を10年間ずっと書いてきたってことに気づいたんです。

おかしいですよね。書聖や大家と言われる人の文字を勉強するのが本当の書道だったのに、実は自分は近所のおばちゃんと遊んでただけだったと。それに気付いた日、家に帰って母親とばあちゃんの前でわんわん泣きました。「10年間を返してくれ」と。

その先生には二度と会うことはありませんでした。母親はお茶菓子を持ってお詫びに行ったみたいですけど……。それから僕は高校の書道部に入りました。弱小だったので、僕は部長になりました。書道部の先生が東京学芸大学の書道科の卒業だったんですが、そのすすめで東京学芸大を受けることになりました。東京学芸大学の書道科というのは、「書道界の東大」みたいなところですね。勉強を頑張って首席で合格し、それはもう鼻高々で、意気揚々と書道の大学に入ったんです。

― 東京学芸大学ではどのようなことを学ばれたのですか?

入学してしばらくしてから、授業で書家の井上有一と糸井重里とが対談した「こころの時代」というNHKの番組を見て、度肝を抜かれたんです。これが本当の書なんだ!って。それまで僕は、書壇的なヒエラルキーの世界がすべてだと思っていたんですね。だけど日本の書道が、かつてアートとして抽象表現主義の絵画と戦った時代があったんだってことを初めて知ったわけです。

書道部が全国大学書道連盟に参加していたため、その活動の一環として琵琶湖のほとりで合宿をしたことがあったんですよ。その帰りがけに先輩たちがザワザワしてて、「尚志、お前、今から京都に行くぞ」と言うんです。「今から京都に行くんですか? 東京に戻るんじゃなくてっ?」と聞いたら、「いや。井上有一っていう書家が京都の国立近代美術館で大回顧展をやってるから見に行くんだ。お前も来ないか?」と。井上有一の名前は、テレビの対談ではっきりと覚えていましたから、ついていくことにしました。

展覧会では、井上有一の代表作である東京大空襲の惨状を書き記した《噫横川國民學校》という大作がありまして、その作品を目にして、僕は思わず膝をつきました。感動して、「負けた……」と。負けたっていうのはおかしな言い方で、勝てるわけがないんですが(笑)。こんなすごいことが書道でできるんだってことに胸を打たれたんです。当時まだ19歳でしたけど、自分は今まで何をやっていたのかって我が身を振り返りました。

― 当時の書道界はどんな雰囲気だったのですか。

僕がいたのは東京学芸大学の芸術課程書道専攻で、いわゆる「ゼロ免課程」という教員免許が取れない課程でした。じゃあ何をするかというと、芸術家を養成するコースだったんですね。書において芸術家を養成することが意味するのは、書壇に入って弟子になることで、「何々県の弟子を400人やるから俺についてこい」みたいな。ようするに、地盤を引き継ぐ政治家みたいな仕組みになっていて、芸術というより政治の世界に近い。その弟子を引き連れていろんな書道展に出して、さらに弟子を増やしては勢力を拡大するみたいな。党派的な、そういう仕組みがあったんです。

それに対する引っかかりがあり、僕は当時の主任教授の授業をボイコットしました。その授業というのが、書道の古典を勉強するのではなくて、古典を教授なりに解釈したものを真似させる、つまり孫コピーさせるようなもので、これはもう受けるわけにいかないなと思ったんです。しかも1本2万5千円とかする高価な筆を買わせて、その筆でないと書けないような線で書けという。もちろん、その筆を生徒に買わせたマージンが教授のポケットに入るわけです。そういうことが学生ながらにわかってしまった。そうしたら、教授の息のかかったプロレスラーみたいな体のごつい先輩が僕のところにきて、殴る蹴るの暴行を受けました。ボイコットのおかげで僕自身は大学で相当ないじめにあうことになったんです。

大学を辞めようとしたことも3回ぐらいありました。そのたびに父親と母親が上京し、僕の下宿に上がり込んできましてね。どこか出かけようとか、何かおいしいものを食べさせてやろうとか言って、「大学は辞めない方がいいよ」と説得してくるわけです。さっきも言ったとおり二人とも中卒でしたから、大学だけは出てほしかったようです。僕は泣く泣く我慢して、大学を卒業しました、ほとんど母親のためにね。僕自身はもう学歴とかはどうでもよかったんです、芸術家になると決めていましたから。

― 山本さんが学生の時から30年ほどが経っていますが、今でも書道界にはお布施システムのようなものはあるのですか。

あるようです。大きな話題になったのは、10年前の日展の審査における割り当てでしょうか。有力8会派に入選数を事前に割り振る不正が行われていたという報道がありましたね。

最近の話で言うと、知り合った女性のアーティストが○○書道展みたいな大きい会に入っていて、賞を取ったら20万円をお礼として先生に払わないといけないと。月謝は数千円なんで、みんな簡単に入っちゃうんだけど、入ったが最後、賞を取るとなったら先生に20万円、そのときたまたま先生が誕生日だったので誕生日で20万円、パーティーで20万円。20代の若い女性でしたが、いきなり60万円も払えるわけがない。結局その人は書壇を辞めちゃって、かわいそうでしたね。そういう仕組みがあるみたいです。僕は全然タッチしたことないですけどね、一度も。

― 山本さんがそういった書壇と距離をとれたのも、井上有一の作品に出会ったことが大きなターニングポイントとなっているのですね。

はい。井上有一みたいな芸術家になりたいと思いながら学生生活を送っていました。

書道評論家の小野寺啓治さんから紹介されて、調布にある書道ジャーナル研究所という出版社にアルバイトに行くようになりました。仕事を始めてみたら、井上有一の資料があるわけですよ。井上有一の資料の前に行くと、僕の手が止まることに小野寺さんが気づいて、「そんなに井上有一が気になるんだったら、これをやるから見に行ってこい」って言って、僕に一枚の葉書をくれました。ウナックトウキョウの「井上有一未発表作品展1」(1990年)の葉書でした。

展覧会初日に訪れた僕は、《夢》という作品を買いました。当時の価格で80万円でした。買えないと思って一回立ち去ったんですけど、どうしても諦め切れなくて。40万くらいは貯金があったので、半分は僕が出すから残り半分を出してもらえないかと親に頼み込みました。

このウナックトウキョウを主宰していたのが海上雅臣という人物で、井上有一の作品を画廊で販売するほか、評論や出版のかたちで広く紹介するなど、井上有一研究の第一人者でもありました。後日、海上さんに、19歳の若者が井上有一の80万円の《夢》を初日に買ったということが、従業員から伝わったそうなのですが、評価の進んだ今ならわかるけど、当時は相当なインパクトがあったらしいんですよね(笑)。それで、額装ができて取りに行ったときに「君かね?」って話になって。「よかったら来月からアルバイトに来なさい」って言われたんです。

Zoomインタビューに答える山本。後ろにかかっているのが、井上有一の作品《夢》

Zoomインタビューに答える山本。後ろにかかっているのが、井上有一の作品《夢》

― ウナックトウキョウのアルバイトでは、どのような仕事をされたのですか。

主な仕事は、井上有一のカタログ・レゾネの編集作業でした。『井上有一全書業』という3巻組のレゾネで、全部で3,300点ほどの作品が収録されています。作業としては、作品を年代順に並べたり、一つひとつにナンバーを付けたりっていう作業を1年半かけて、長野県の小諸市にある土蔵で一人でやりました。井上有一は生前に作品を特級、A級、B級、C級とわけていまして、特級は「文句なし」、A級は「まあいいだろう」、B級は「まあまあ」、C級は「壁面が余ってたら飾ってもいいだろう」といったように、ランクとメモを遺したんです。

海上さんは、そのなかの特級とA級は残して、BとCは全部捨てちゃいました。それで残ったのが3,300点だから、もし全部残ってたら6,000~7,000点はあっただろうと思います。僕もそのときたまたま見たんですけど、やっぱりB級、C級ってことになると相当落ちるんですよね。悪くはないけど、自己模倣みたいなものになっていく。僕が今、自分の作品としてそれを残すかって言ったら、やっぱり残さないだろうと思います。この経験が一つの見本となって、僕も出来の悪いものを残すのはやめようと考えるようになりました。

また、海上さんのもとでは美術評論も勉強させてもらいました。作品一つひとつについて100文字で短評を書けと。井上有一のですよ。海上さんは僕を自分の後継ぎにさせようと考えていたようです。実はバイトの報酬も、お金ではなく作品でした。それは当時50万ぐらいで売っていた作品なんですけど、今だとその10倍くらいの価値があるものです。井上有一の1955年の希少価値のある作品で、これを給料の代わりにもらいました。両親は「アルバイトしたのにたった一枚の紙切れしかもらえないのか」って、ほんとに怒って。今、父親が生きていたら、「これ今10倍の値段だよ」って話したいですね。きっと喜んでくれると思うんですけどね(笑)。

結局、アルバイトは3年半で辞めるのですが、僕は、井上有一の後継じゃなくて、海上雅臣の後継にされそうになっていることに対して、無意識のうちに抵抗を感じていました。仕事に行こうとすると、事務所につく前に胃が痛くなるんです。これはもうダメだと……。自分の未来が勝手に決められてしまうっていうのが、なんとなく自分でもわかってたんでしょう。体が拒絶反応を起こしてしまった。それで仕事を辞めさせてもらいました。「もう通えません。なぜかそちらに通おうとしたら胃がおかしくなっちゃうので」って言ってね。

― ウナックトウキョウのアルバイトをやめてからは、どのように生計を立てていたんでしょうか。

ウナックトウキョウでのバイトを辞めた後は、一時期パチンコ屋でアルバイトをしていました。だけど生活が厳しくて困ってたら、たまたま高校時代に通ってた学習塾の先生から電話があって。「今、パチンコ屋に勤めてます」って言ったら、「そんな仕事やめて学習塾に戻ってこい。広島に戻ってこい」と。事業の拡大で人手が足りないから、広島で教室長をやってくれって言うんです。あまりにもタイミングがよかったから、24歳で広島に戻って、学習塾の教室長になりました。

ところがしばらく働いているうちに、なんと社長が詐欺で捕まっちゃったんです。会社がつぶれちゃったから、しょうがなく生徒を数人引き連れて自分で学習塾を始めました。塾の仕事をしながら作品をつくって生活していこうと思って。広島には5つくらい教室ができて、お金儲けを頑張ったんですね(笑)。もちろんお金が好きなんじゃなくて、芸術家として続けていくためにやってた仕事だったんですけど、ちょっと才能があったみたいで、参考書も10冊くらい書いて、講演会を100か所でやるなど、業界内ではちょっと有名になりました。

今、アーティストとしての年収は当時の10分の1程度ですので、一体自分は何をやっているんだって感じですね(笑)。

― 当時はどんな作品を書かれていたのですか。

「モノにモノの名前を書く」という今につながるスタイルは、すでに学生の頃から始めていました。トイレットペーパーの芯に「トイレットペーパーのシン」と書いたり、段ボールに「コレは段ボールだー」と書いたりとか、そういうところからスタートしているんです。問題は、書きたいなという支持体が、書きたいと思ったときに手元にあるわけではないということでした。困った僕は大学の生協に行きました。B5のメモパッドを買って、そこにトイレットペーパーの芯の絵を描いたんです。そこにひらがなで「しん」と書いて作品としました。

だから当時の画材はマーカーを使っていました。トイレットペーパーの芯に書いたのも、筆じゃなくてマーカー。30歳手前までずっとマーカーで書いてたんです。それが現代の書だと思っていた。ところがマーカー作品というのは小さいんです。大きくできない。

左:山本尚志《トイレットペーパーの芯》1990年 トイレットペーパーの芯にマーカー 高さ11.4×直径4.2cm 右:山本尚志《トイレットペーパーの芯》1990年 トイレットペーパーの芯にマーカー 高さ11.4×直径4.8cm

左:山本尚志《トイレットペーパーの芯》1990年 トイレットペーパーの芯にマーカー 高さ11.4×直径4.2cm 右:山本尚志《トイレットペーパーの芯》1990年 トイレットペーパーの芯にマーカー 高さ11.4×直径4.8cm

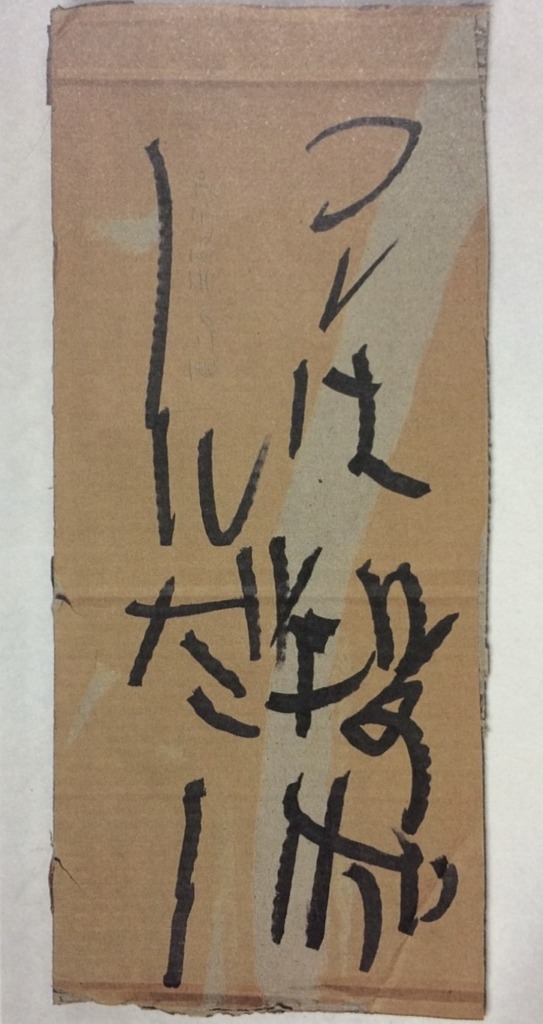

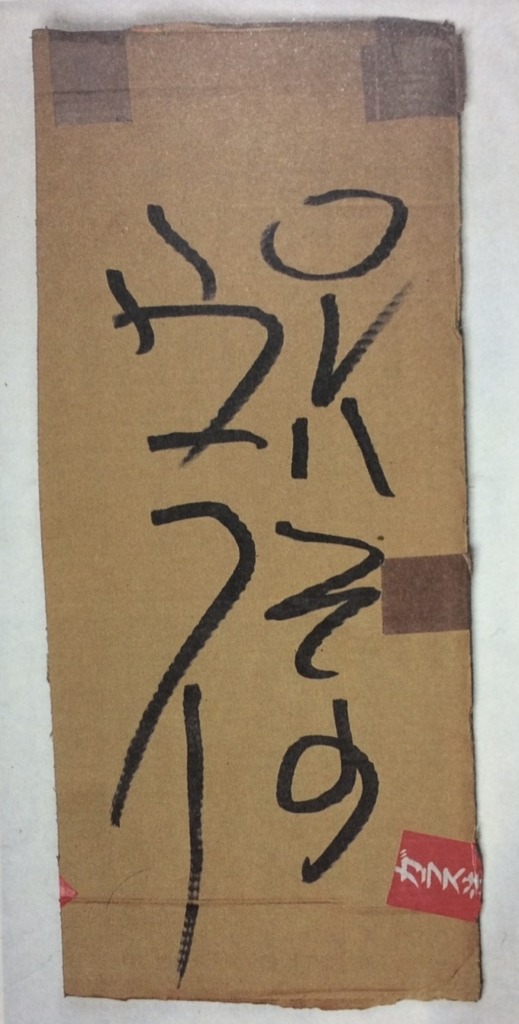

山本尚志《無題》1990年 段ボールにマーカー 64.2×27.9cm

山本尚志《無題》1990年 段ボールにマーカー 64.2×27.9cm

山本尚志《無題》1990年 段ボールにマーカー 64.2×27.9cm

山本尚志《無題》1990年 段ボールにマーカー 64.2×27.9cm

そういえば、マーカー作品が世に出たことが一瞬ありました。僕が23歳で東京に行ったときに、近くの出版社というか印刷所で『せんたくとゴミとラジオとJリーグ』っていう本をつくってもらったんです。小さい本ですよ。中ザワヒデキさんの『近代美術史テキスト』という本をアーティストの友だちから見せてもらって、これは面白いって。それで僕も本がつくりたくなって、自費出版で作品集を出したんです。この本は、『ほぼ日刊イトイ新聞』でも紹介されています。

また、偶然『週刊SPA!』のライターの方がこの本を手に取ってくれて、会いに来てくれることになってたんです。ところがたまたま阪神淡路大震災が起こってしまって、ライターは来れずにカメラマンだけが来ました。そんな流れで、SPA!に掲載されて、それが広島でも話題になりました。テレビ局とかタウン誌がかぎつけたみたいで、取材されたりラジオに出てくれって頼まれたり。ちょっとプチタレント的な扱いを24歳か25歳くらいのときに受けました。

― 20歳代では展覧会での作品発表をされていませんが、すべて手元に保管していたのですか。

はい。海上さんからは「デビューはまだ早い」ということで、発表はしていませんでした。

ただ、さいわいなことに僕はコレクターに恵まれていて、直接、作品を買ってもらったこともありました。そのきっかけとなったのが、井上有一未発表作品展で購入した《夢》だったんです。

僕が《夢》を買った時に、実は、他にもこれが欲しいっていう人がいたんですね。その人は徳田泰清という方で、愛知県の料亭のご子息でした。『新解釈・中村正義論』(マリア書房、1988年)という著書も出されている方です。

その人が、「私の《貧》と、あんたの《夢》を交換しないか」っていうんです。《貧》と言ったら井上有一の代表作です。でも僕は、《夢》の方が好きなのでお断りしました。そうしたら「あんた変わっとるね」って(笑)。「《貧》は250万、あんたの《夢》はせいぜい80万。どっちが得かよく考えてみんしゃい」って名古屋弁で言われました。それで僕が再度お断りすると「あんた何者?」って聞かれました。僕は「まだまだ未熟な新人の書家です」って答えました。

すると徳田さんは、僕に興味を持ったらしくて、僕の下宿までやってきました。そのとき、ちょうどトイレットペーパーの芯の作品が家にあったので、「これが僕の作品です」って見せたら度肝を抜かれた様子で。「これ買っていくわ」って、床に10万円をバサッて投げた。床にですよ(笑)。当時徳田さんは36歳で、僕が20歳でした。(前編終わり。後編に続く)

(2024年2月21日、オンラインにて収録)

山本尚志(やまもと・ひさし)

書家・現代アーティスト。1969年広島市生まれ。井上有一の作品に出会い、20歳の時に書家を名乗る。井上有一カタログレゾネの仕事に従事した後、34歳で作品発表。2015年にウナックサロンにて初個展「マシーン」開催。この展覧会で注目を集め、2016年には大和プレス編集による作品集『フネ』(YKGパブリッシング)を刊行。 以降、国内外での発表を重ね、現代美術と書の世界を横断しながら評価を高めている。