レポート|「沖縄画 8人の美術家による、現代沖縄の美術の諸相」文:白坂由里

2023年8月10日〜20日、沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館にて「沖縄画 8人の美術家による、現代沖縄の美術の諸相」が開催された。展覧会には大きく分けて4つの試みがあった。

1)沖縄という地縁だけを手がかりに、ユニークな作品を制作している新進気鋭の美術家たちを紹介する。

2)彼らは、絵画に限らず写真やインスタレーションなどさまざまなジャンルに渡って制作を展開している。それらを出会わせることで領域横断的な展示を実現する。

3)それらを包括的に「沖縄画(Okinawa-Ga)」と呼び、現代の沖縄に存在する多様な実像を映し出す。

4)それでいて、ただ沖縄という土地に限定されるものではなく、さまざまな場所やコンテクスト(文脈)に接続し得る可能性を探る。

「沖縄画」とはどんな展覧会だったのか。同展ディレクターを務める土屋誠一さん(美術批評家、沖縄県立芸術大学准教授)にうかがった話を挟みながら、このレポートを11月初旬に刊行される展覧会ドキュメントへの導入としたい。

「日本画」への違和感、沖縄に対するイメージのズレ

まず、「沖縄画(Okinawa-Ga)」という展覧会はどのように構想されていったのか。展覧会初日8月10日のトークセッションで、その経緯が語られた(トークの全内容はドキュメントに収録)。

「沖縄画」の企画は、2015年刊行の「東北画は可能か?」のパンフレットを見た土屋さんが、「そちらが東北画ならこちらは沖縄画だ」と直感的に思ったことから始まる。「東北画は可能か?」(https://amzn.to/3tzVWxX)とは、山形市にある東北芸術工科大学で、奈良県出身の画家・三瀬夏之介さん(芸術学部美術科日本画コース教授)と福島県出身の画家・鴻崎正武さん(芸術学部美術科洋画コース准教授、当時)が2009年に始めたプロジェクトだ。明治期に成立した日本画の概念、あるいは「日本」という大きな枠組というよりも、自分たちが生活している東北という地域=ローカルから必然的に生まれる美術の可能性を探ろうと、チュートリアルという課外活動のなかで学生とともにフィールドワークをし、共同で絵画などを制作してきた。今回のトークには三瀬さんも登壇し、プロジェクトの経緯を紹介。東日本大震災直後には美術が求められる空気感ではなかったが、復興による風景の変化に伴い、東北の表象を望む声が上がるようになったという。

それから数年が経ち、沖縄の美術を研究しているイギリス在住の美術史家・富澤ケイ愛理子さん(イースト・アングリア大学専任講師)と日本とイギリスで沖縄に関する展覧会を開催しようという企画が持ち上がる。その具現化にあたり、土屋さんの依頼で、地元・沖縄で活躍する町田恵美さん(エデュケーター)が展覧会のキュレーションを担当した。

「東北画は可能か?」は、三瀬さんをはじめ東北出身者以外も参加している。一方、土屋さんも神奈川県出身であり、縁あって沖縄県立芸術大学の教員になった。移住してから15年が経つなかで見てきたことが「沖縄画」展のベースにもなっている。

トークにおける「東北画」と「沖縄画」の議論のなかでは、ふたつの共通点が見受けられた。

1)近代化の過程で“国家的絵画”として生まれた「日本画」への違和感。

2)東北および沖縄に対する固定したイメージ。

それらから逸脱するべく、現代の若い作家の目線で、足元から見つめ直す取り組みでもある。例えば「沖縄画」展2日目のアーティストトークで、沖縄県立芸術大学出身の平良優季さんが語っていたことは象徴的だ。平良さんは、素材に惹かれて日本画を専攻したが、沖縄で日本画を描くことに対する疑問や違和感を抱くようになった。琉球王国は、1429年から約450年間、奄美諸島から八重山列島までの地域で、首里城を中心に中国や日本、アジアの国々との交易を行っていた。1609年に薩摩藩の侵攻を受け、明治時代の廃藩置県で沖縄県が設置。日本画の流入によって琉球画は一度終焉を迎える。

土屋 1986年に沖縄県立芸術大学が開学する際に、東京藝大の「油画専攻」と「日本画専攻」という制度を雛形にしたため、今でも沖縄県立芸術大学には日本画コースがあります。いわば日本の国民絵画というジャンルを背負わされるとなれば、日本画とは何か、その意味を考えざるを得ないでしょう。

平良さんは、そこから「日本」「沖縄」「琉球」のイメージを出発点とし、それぞれで培われた技法、素材、歴史的背景をリサーチしながら境界・交錯・重層をテーマに制作していく。東京で参加したグループ展で強烈な色彩を放ち、それは沖縄の自然の色味であり、自身の個性でもあることを意識する。今回は、日本家屋の虫籠窓をイメージした作品と、洋風建築の窓をクロス格子状で表した作品を展示。生まれ育った沖縄で目にした動植物などの「自然」と「作られた自然」をモチーフとして、窓の向こうの景色を描いた。

近年では「琉球画」の保存・再生の動きが高まっている。その研究者のひとりでもあり、「琉球画家」を名乗る仁添まりなさんは希少な存在だ。日本画の技術を習得した後、琉球や中国花鳥画の技法を身につけ、ロスト・テクノロジー(失われゆく技法)を自身の作品に取り入れながら主観も交えて制作するようになった。さまざまな技法や吉祥文様などのモチーフが共存する絵画から、先島諸島(宮古列島、八重山諸島)を含む沖縄の多様性が感じられる。

また、首里が地元の泉川のはなさんは、琉球王国時代末期の絵師・友寄喜恒が描いた《首里城図》から当時の首里城の図像を引用し、琉球処分以降の首里城および周辺地域の風景とそのイメージの変遷を描いた。新作《首里城系図》は、琉球処分、沖縄戦での崩壊、アメリカ施政権下での琉球大学の設立、観光地化、火災による消失と、喪失と再建を繰り返しながら象徴的意味がズレていく様相を時代を4つに区分して1枚の絵画で描いている。泉川さんは沖縄から東北芸術工科大学に進学した際に、外から見られる「沖縄」のイメージに触れた。また自らの沖縄イメージもひとつではないことから、「ズレ」「ブレ」をテーマにしている。

遅れてきた世代だからこそもがく、独自のアプローチ

「沖縄画」の「画(Ga)」は、絵画や平面といったジャンルではなく、「イメージ」や「像」といったことを意味していると土屋さんは語る。ヴィム・ベンダース監督の映画『東京画』のような意味合い。絵画や彫刻だけでなく、さまざまなメディアを使った現在の表現がここに集められた。

土屋 沖縄と聞くと、青い海と空のような観光地としてのイメージ、あるいは沖縄戦や基地にまつわるイメージを思い浮かべるかもしれませんが、もっと多様な歴史的・文化的なコンテクストを持って生活している人たちがいます。そうしたことを多彩な方法で表現する若い作家たちの作品を通じて、沖縄の多層性が視覚的な「像」として見えてくるといいなと考えました。

例えば、米軍基地が身近な場所で生まれ育った西永怜央菜さんは、子どもの頃はハロウィンで基地内の異世界に入れるのが楽しみだったという。しかし成長するにつれ、そこで販売されている「お土産」に、ステレオタイプな沖縄のイメージやコロニアルな視線を感じるようになった。沖縄に生まれ、幼少期は宮古島やベトナムのホーチミンなどへ転居し、秋田の大学へ進学した西永さんは、自身の親戚が持つお土産の提供を呼びかけ、その品にまつわる聞き取りを行った。作り手の背景をリサーチしていくと、米兵向けのお土産になった琉球人形が、女性たちの経済的自立を支える手工業で生産されており、沖縄の家庭でも飾られていたことを知る。沖縄中部のリサイクルショップから発想したインスタレーションを、テキストを手に巡ると、人やものが交差する、一様には語れない物語の気配が感じられる。

土屋 沖縄に根差し、あるいは深くコミットしながら暮らす人々にとって、沖縄の歴史のターニングポイントは大きくふたつあると思います。現代史で言えば沖縄戦、もうひとつはカッコ付きの復帰。90年代生まれともなると、このふたつの経験を物心ついた段階で知っているか、肌感覚でひりひり感じられるかということから遠ざかるを得ない。復帰後生まれの作家たちは、遅れてきた者がどうアプローチするか模索しながら制作しています。体験者が亡くなったり、高齢で記憶が薄れていったり、過去の言語化されたものや記憶が喪失することへの危機感はある。と同時に、実体験を持っているわけじゃない自分が簡単にアプローチしていいものかという逡巡があると思うんですよね。

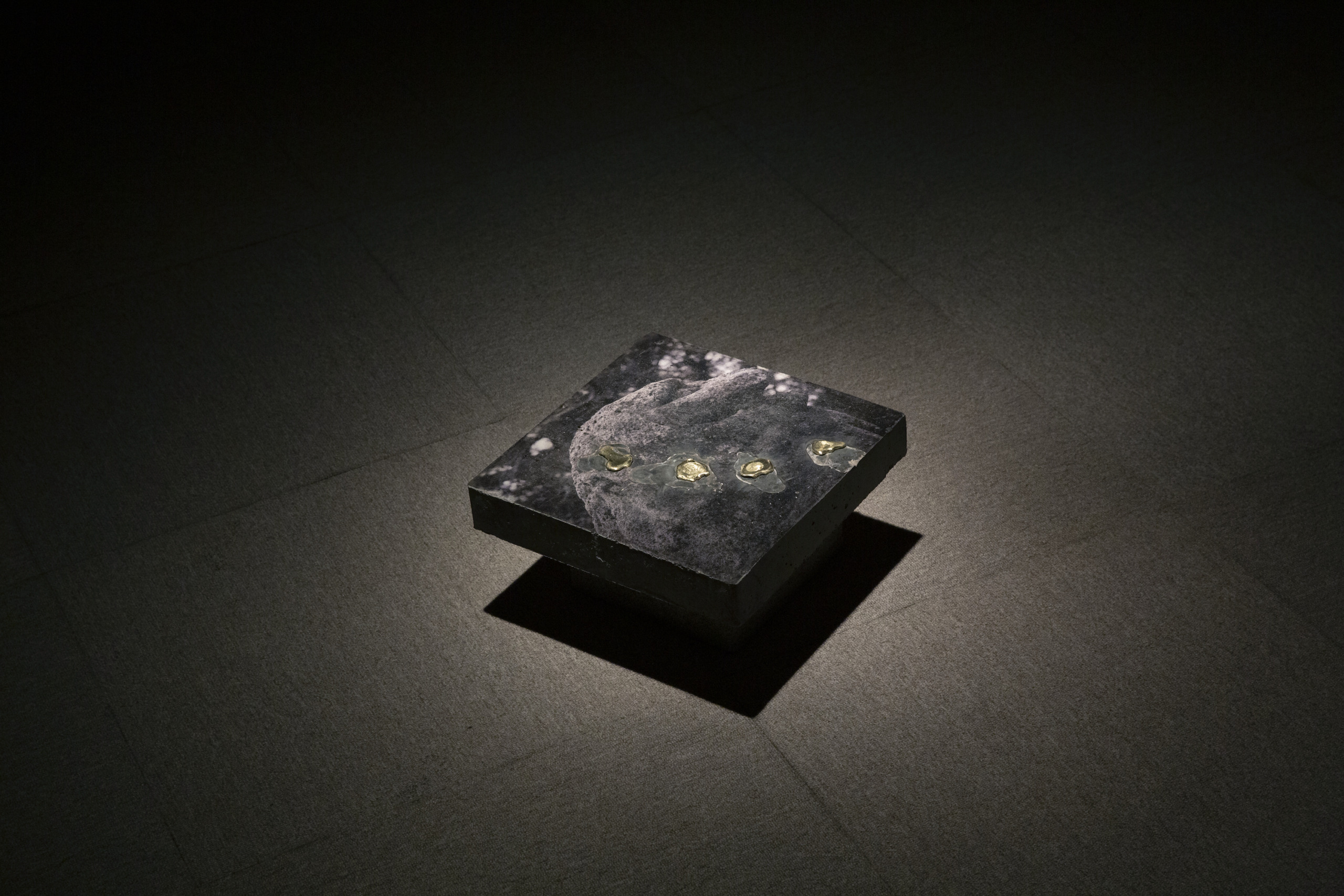

寺田健人さんは、沖縄戦でできた弾痕を写真に撮り、それをコンクリート板にUVプリントで転写し、その写真上の弾痕部分を彫り、現在も米軍から放出されている薬莢を溶かして流し込んだ作品を制作。また、もとは米軍基地のフェンスのあった場所からその返還地に建てられた商業施設などを撮影し、トタンやベニヤ板を組み合わせた彫刻的な作品をインスタレーションした。沖縄県外から移住した両親のもとに沖縄で生まれ育ち、現在は東京で暮らす寺田さんが、土地に残る記憶を読み取ろうとして生まれたものだ。歴史は忘れ去られるのも早い。寺田さんが身体を駆使し、イメージを物質化した作品群に闇の中で目を凝らした。

寺田健人《the gunshot still echoes #1_shisa》 2023年

寺田健人《the gunshot still echoes #1_shisa》 2023年

「沖縄画」では、琉球から続く沖縄のルーツを持たない作家でも沖縄に関わりがあれば参加できる。進学を機に、岐阜県から沖縄に転居してきたという髙橋相馬さんは、2016年から具象画に取り組み、花ブロックや水タンクなどのモチーフに顕著な「地域性や特徴がよく現れた」、それでいて「一見して他所にもあるようなあまり珍しくない風景」を描いている。新作のなかに、2年前に撮影した写真をもとに那覇のガソリンスタンドを描いた絵画がある。そのガソリンスタンドは現存せず、新しいテナントビルが建っている。詳細は展覧会ドキュメントに書かれたエピソードに譲るが、見過ごされている風景に、沖縄ひいては日本のどこにでも起きている現象が潜んでもいる。

湯浅要さんは、京都の実家で祖母と過ごした体験から「見当識」をテーマに絵画を描いている。見当識とは、介護用語で、今いる場所や日時を把握する能力を表す。この空間や時間の感覚が、絵画を描くときの感覚と重なる。描いているときは、祖母の見ていた光景を探る時間でもあるようだ。個人的なテーマだからといって、沖縄の歴史や現在を気にかけていないわけではない。それは、自分が見ていない他者の記憶をさまようようでもあり、沖縄を知ろうとする思いと重なるようにも見える。

土屋 やはり芸術は知的な取り組みであり、歴史や文化にまったく無関心であることはできないと思います。好むと好まざるとにかかわらず、この場所の問題を考えなければならない。ですから、直接的に沖縄の歴史やその文化をテーマとしていなくても優れた作品であれば紹介したいと考えました。

また、来沖して10年が過ぎた台北出身の陳佑而(CHEN Yu Erh /チン・ユウジ)さんは、自然と人間という観点からドローイングと彫刻によるインスタレーションを展開した。沖縄県立芸術大学大学院を修了後、沖縄の動物園に就職した陳さんは、生き物たちが生まれ、生きて、死んでいく日々の中にいる。さらには自らの手で生き物を殺さなければいけないときもあるという。その際は感情を切り替えているが、絵を描く時には感情とは切り離せない。生き物の「生」を誰がどのように決めるのか、という決して軽くない問いかけが、芋虫の孵化から蝶と人間が融合したような絵などを通じて行われる。ともすれば人間同士の問題に閉じそうな視野を広げるものでもあった。

陳佑而《The land you land》(部分)2023年

陳佑而《The land you land》(部分)2023年

芸術はこの世界で生きていくための原基

沖縄美術は、2023年3月に翁長直樹さん(沖縄県立美術館・博物館元副館長)が著した『沖縄美術論―境界の表現1872-2022』(https://amzn.to/3rU9Cn5)の刊行で初めて体系化されたといわれている。琉球王国時代や戦後直後のニシムイ美術村などについて綴られているが、「沖縄画」はこの「沖縄美術」の歴史に組み込まれる手前の現在進行形を見せている。

土屋 柳田國男や「沖縄学」の父・伊波普猷などの民俗学的な方面からのアプローチ、地域の歴史や風土に根ざしたコミュニティ的な沖縄美術史の流れとはちょっと違うことを提案したかったのです。地域が持つ固有性を掘り起こすといったときに、持続的な連なりにおけるある種の同一性みたいな側面も出てきてしまいます。そうではなく、この地域の歴史や文化をある程度引き受けると同時に、切断もしてみようと。その断面から今の沖縄がどう見えるのか、その切り口を見せたかったのです。多義的かつ多様なあり方が、現在の断面として見えてくるだろうと思いました。

そのうえで、これも沖縄の営みなわけですから、結局歴史はつながってくると思うんですよ。断面図が見えるから、その断面図から歴史や文化の継承性みたいなものも見えてくる。「切断」と言いながらも、少なくとも私なりに、作家たちは作家たちなりに沖縄の歴史性みたいなものを引き受けている部分はあると思っています。沖縄の歴史や文化をあらかじめ「こうです」と提示するのではなくて、むしろ切断してみたら、沖縄のイメージや歴史や文化に対する観念みたいなものが、事後的に立ち上がってくるということを提示したかったんですね。図録ではジャック・デリダの「差延」という概念を使って説明しています。

今すぐに答えが出なくても、「沖縄画」ってなんだったのだろうと10年や20年考えてもいいのかもしれない。その手がかりとして展覧会ドキュメントという記録物も必要になる。

土屋 美術の鑑賞経験は、その場に行かなければ何も体験できないってことではないと思います。複製の二次的な体験が必ずしも実物に劣るものだとは思ってないんです。図書館に入ったら誰でも手に取れる可能性も出てきます。専門家じゃない人たちにも届けたいじゃないですか。美術の力を通じて、生きるための、来たるべき共同体のあり方を感じ取ってもらえれば嬉しいなと思いますね。

私が考える芸術観をいうならば、この世界で生きていくためのモデルみたいなもの、原基みたいなものであるべきだと思っています。芸術における普遍性が仮にあるとするならば、普遍的なモデルみたいなものが、表面には見えなくても、構造的にインストールされているものが優れた作品だと思います。その部分を読み取るのは難しいかもしれないけれど、直感的に把握することはできる。根拠はわからないけれど惹かれるとかカッコいいと思うときって原基に触れているんだと思います。新しい社会のモデルになるかどうかは別にしても、少なくとも新しい社会というモードをつくらなきゃいけない。あるいはそういう世界を目指して頑張ろうという気持ちをアクティベートする力が美術にはあると信じたい。生きていくための力として働いていれば、この展覧会をやった価値があったなと思えます。

美術には「違い」を含めて包摂できる力があり、美術を通じて新しいつながりもできるだろう。作家たちと同世代やさらに若い世代にもぜひ見てほしい。

土屋 ローカルの文脈を踏まえた方が深くは理解できるけれども、踏まえないと理解できないわけではない。また、地元の若者は、沖縄は狭い島だからどこか違う土地に行きたいと思いがちですが、ローカルな場所でも掘っていけばカッコよくて豊かな水脈があるんだよという、その関心のきっかけになれば嬉しいです。今すぐにわからなくても時間をかけて伝わればいいかなと。優れた作品は時代を超えると思っているので。

今回発表した美術家たちが10年後、20年後どう変化していくかも楽しみだ。さらにまた別の「こういう沖縄画もある」といった動きがあってもいい。「○○画」のように代入可能な、別の場所や文脈において展開され得るものでもある。

土屋 若手が発表する場や機会が少ない現状はありますが、髙橋さんや湯浅さんもメンバーであるアーティストスタジオ「BARRAK」をはじめ、面白い作品を作っている作家はたくさんいます。この展覧会ドキュメントを見て、沖縄熱いなと感じたら沖縄にぜひ来てほしい。飛行機に乗れば2時間30分で着くし、LCCもある。実はそんなにハードル高くないんですよ。

「沖縄画」とは何か。多様な現れが沖縄にはあり、規定すると同時に規定できない。しかし単にいろいろあるのではなく、相反し合うものも一致するものもあるという複数性や多義性を保つ、と語る土屋さん。展覧会ドキュメントにある「バラバラなるもののアソシエーションとしての『沖縄画』」というテキストも読んでほしい。「この沖縄という地域共同体を文化的に豊かにすることを願う者であれば、バラバラなままでゆるやかに共存し、ともに生き延びることもできるのではないだろうかと考えています」。この不穏な世界で、「沖縄画」に触発されて他のローカルから自由な動きが生まれ、ネットワークがつながるとすれば、それはひとつの希望になるのではないだろうか。

(記事中の写真は全て、撮影:高野大)

土屋誠一プロフィール

つちや・せいいち 1975年生まれ。美術批評家/沖縄県立芸術大学准教授。主な著書(共著)に『批評 前/後 継承と切断』、『現代アート10講』など。