無料公開|荒木慎也「受験生の描く絵は芸術か」

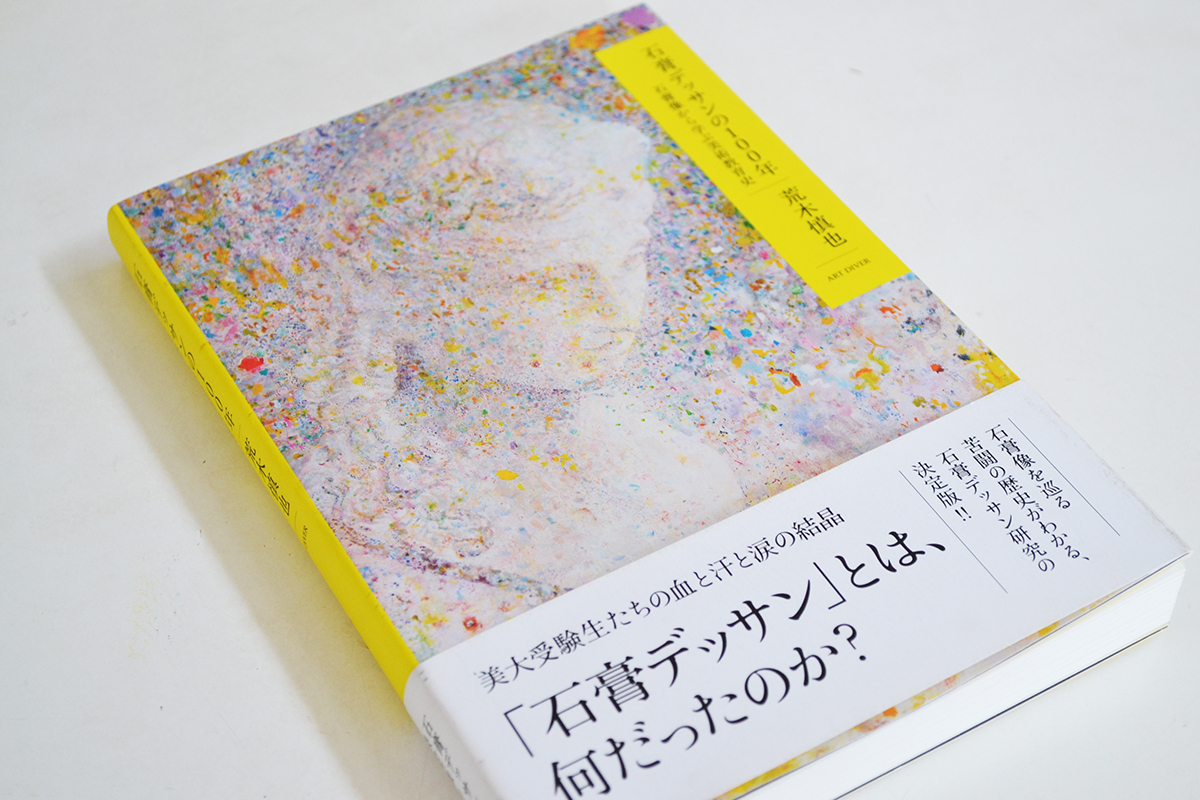

荒木慎也『石膏デッサンの100年―石膏像から学ぶ美術教育史』の先行研究となった論文「受験生の描く絵は芸術か」(2005)を公開します。

araki_free特典PDFのダウンロードは以下のリンクからどうぞ。

ダウンロード|荒木慎也「受験生の描く絵は芸術か」

A4サイズにプリントアウトすると、読みやすいようにレイアウトしてあります。同内容はこのページでも読めます。

無断転載、配布禁止。

荒木慎也「受験生の描く絵は芸術か」

「私は決して受験に青春を賭けた人間ではないと、そう思っている。(中略)しかし、長い間の受験生活というものを繰り返していれば、結果的には受験ということに青春を賭けたのと同じ意味合いにとられる場合があるかもしれない、不思議なことでさえあるだろう、数ある大学の中で、1校をのみ何年も受験を試みるということは。そして当然、そこに疑問が生じる。『なぜ芸大だけを受験するのか、何か他校にはない利点があるのではないか』という疑問が。」

「要は、いかなる環境に置かれようが、自分の実力を十分に出せるようになることだ。私が四年も受験を試みるのは正にそのためであると思っている。」

(石塚一男「なぜ芸大を四年もうける」『藝術新潮』1969年5月号、154頁)

1章 語る行為をめぐる循環

本稿で私が試みようとしているのは、既知の美術作品について「重要である」だの「何々の影響を受けている」だのといった評価を下すことではない。それ以前の問題、つまり「そもそも美術を語るという行為は一体どういうことなのか、それはいかにして可能か」という漠然とした問いに対して、身近な事例に基づいて思いをめぐらせることである。

美術という概念は、美術史や美術批評などの言説によって歴史的に構築されたものである。従って、個別の美術作品であれ美術一般であれ、我々が何らかの形で「美術」なるものに言及するということは、即ち「美術」という概念を構築してきた、「美術言説」に言及することに他ならない。しかし、我々が何かを語ろうとする時に用いる「言語」という道具は、自己言及を行うことによって矛盾をきたしてしまうという脆弱性があることが確認されている。そしてこの脆弱性によって、我々は種々の制約を受けている。これを先の美術の文脈に置き換えると、おおよそ次のことが言えるのではないかと私は考えている。

例えば、20世紀の美術は、それまで自身が刻んできた歴史的な文脈に立脚することで新たな歴史を構築することが可能になったと言われる。ならば、こうした美術作品を語る営みは、本質的には、多層的に織り込まれた文脈を解きほぐす作業に他ならない。しかし、この文脈というものは決して「美術」という範疇の外部から与えられたものではなく、美術を語る主体が自ら構築してきたものである。この考えを敷衍すると、究極的には、我々は美術とは何かを語ろうとするその瞬間、自らがその一部分でしかないはずの言説体系を外側から俯瞰し、超越者の視点から解釈していることになる。これは範疇誤謬に他ならない。

この批判は語る行為を静無時間的に捉えた場合のみ適応されるものであり、美術言説の長い歴史を考えると、実際には先の時代の語り手が織りなした言説を後の時代の語り手が再解釈しているわけだ。従って範疇誤謬には当たらない、という反論も成り立つ。しかし、現在の語りの有効性が先の時代の語りによって保証されているとすれば、今度は「語りの究極的な根拠にたどり着くには、一体何時の語りにまで遡ればよいのか」という疑問がわいてくる。こうした遡逆的な問いは、ある地点に到達することで根源的な解答が得られるものではない。従って、範疇誤謬を解消するために言説に時間軸を導入することは、同時に無限退行演算を導入することでもある。ここでもやはり我々は、美術とは何かを語る行為を論理的に正当化してくれるものが何もないことに気づかざるを得ない。

この種の問いは、より広くは「共有知問題」などとして語られ、理論社会学などの学問領域が解決の方途を探ってきたが、いまだ十分な解答は得られていない(例えば、竹中:2004年を参照)。もっとも、美術は自然言語で語られるものであるから、こうした批判とは無関係に、美術はある種の曖昧さを孕みつつ語られ続けるであろうし、所詮は屁理屈に過ぎないのかもしれない。

では、なぜ、私はこのような抽象的な批判から本稿を始めたのか。それはもちろん、美術の営為を言説から切り離して本質主義に回帰するためでも、言説のメタ分析に傾倒して自閉的な言語空間に閉じこもるためでもない。ここで私が言いたいのは、要するに次のことである。

美術という、その存在自体が美術言説の文脈に依存している対象をその文脈において語る行為は、自らが使用し得る論理体系では内包し得ない対象を、にも関わらずその論理によって内包しようとする、越権的な試みにほかならない。この点に無自覚なまま美術を語ることは、語り手が自らの存在を言説の外部に措定し、あたかも超越的な神の視点から美術を語ることに他ならず、自らの語りの普遍性をそうしたレトリックによって演出することになってしまう。これは、美術が美術であることの意味を疑わず、美術という概念の自明性を本質主義的に再生産するという、誠実さを欠いた態度である。

従って、以下の文章は、こうした論理の罠に陥らずに美術を語る営みはいかにして可能か、という問いに対する私なりの試みである。

* * * * * *

さて、以上の問題意識に基づいて、私が分析しようとしているのは戦後日本の美術教育、より具体的には東京藝術大学油画専攻と、それをとりまく美術予備校である。このように特定の範疇に対象を限定して分析を行うのは、既に述べた自己言及の問題を回避するためである。だが、読者の多くは「なぜわざわざ受験などという現象を分析するのか」という印象を持たれると思う。なぜなら、美術家や批評家をはじめとする多くの者が、受験に対しては非常にネガティブな印象を抱いているからである。これについての例は枚挙にいとまがないが、参考までに中村政人編『美術と教育1999』から、原久子の言葉を引いておこう。

「今の美術大学の実技試験は、予備校などで各大学の傾向と対策が行われていて、大学ごとに攻略法が教えられている。そこにあるモノを、自分の目で観て描いているのではなく、教えられたことを描いている。デッサンの基礎は大切ですが、モノを見て描くというのがデッサンであって、覚えてきた傾向と対策で描けるというのが、合否の判断材料になるというのは間違っている。」(中村:1999年、92頁)

だが、ここで立ち止まって問うべきは、こうした「間違っている」現象が、国立の教育機関によって制度的に保証されており、さらには多くの美術家がそこを通過しているという状況が、戦後一貫して続いているのはなぜかという点である。私が受験という主題を選択した理由は、ここに美術を支える論理の綻びが顔を覗かせているからである。この裂け目を凝視することで、論理の構造を内側から視覚的に捉えることができるのではないだろうか。そのような希望的観測に立って、分析を進めることにしたい。

2章 「絵作り」

はじめに、藝大とそれをとりまく受験産業の全体像を素描しておきたい。受験産業は、「東京藝大および有力私立美大」「美術予備校」そして「受験生」の三者が主な構成員となっている。とはいえ、実際には美術家・批評家等が大学教員ないし講師として勤務しているので、「藝大・美大」カテゴリーには日本のアートワールドの一部も含まれている。受験産業の中心には藝大が存在し、周辺には大量の受験生が存在する。そして両者の中間に美術予備校が存在し、受験生を周辺から中心へと吸い上げるエージェントの役割を果たしている。

ここで注意しておきたいのは、これら三者の境界は明確に引くことはできない、ということだ。確かに藝大と予備校は別個の機関だが、両者の間では常に人が移動し、様々な形でネットワークを形成している。例えば、「藝大」に勤務する教員の多くは、始めは「受験生」として「予備校」に入り、「藝大」の学生になり、「予備校」で講師を務めた後に再び「藝大」の教員となっている。

歴史的に見ると、第2次世界大戦までの藝大、つまり東京美術学校は、実質的には黒田清輝率いる白馬会系の作家によって独占されていた。美術研究所・美校・文展ではいずれも白馬会系の作家が教師ないし審査員を務め、これら三者が結託して、新規学生の獲得から、制作技術の教育、公募展制度による評価までを一元的に管理していた。

この制度が一旦崩壊するのが第2次世界大戦後、1949年に美校が東京藝術大学として国立大学に認定されて以降である。国家公務員となった藝大の教員は、かつてのように公然と研究所を運営することが不可能になり、藝大と研究所の直線的な関係は失われる。その結果、研究所は藝大入試を専門に手掛ける「美術予備校」に転身し、多くの受験生を藝大に合格させることで藝大の予備門として生き残りを計る。その嚆矢が阿佐ヶ谷洋画研究所(現・阿佐ヶ谷美術学園)やすいどうばた洋画会(現・すいどーばた美術学院)であり、予備校同士が藝大合格者数を競うことで受験産業は発展していった。

これら予備校で指導に当たったのが、藝大を出たばかりの若い美術家や、藝大の学生であった。予備校にしてみれば、一人でも多く藝大の合格者を出すことが新たな受験生の獲得に繋がるのだから、藝大入試に必要な技量を備え、内部事情にも詳しい藝大生を多く雇うのは自然の成り行きであった。このようにして、入試という制度を結び目とする藝大と予備校の新たな関係が構築されていく。

藝大は、開学当初から高い入試倍率を示していた。特にベビーブームを迎えた1960年代の受験者増は顕著であり、1967年には油画専攻が42倍超という恐るべき高倍率を記録した。その結果、1960年代から70年代前半にかけて、代々木ゼミナールデッサン科(現・代々木ゼミナール造形学校)や新宿美術学院を始め、多くの予備校が設立される。ここにおいて、我々が現在目にする藝大受験産業の骨格がほぼ完成した。

受験生は藝大合格を目指して、こうした予備校で何年も浪人を重ねる。その精神的・経済的負担は甚大であり、60年代の『美術手帖』には受験教育の弊害を憂う記事が幾度となく掲載されている。それでも受験産業における藝大の絶対的な地位は揺らぐことがなく、毎年増え続ける受験生を資源として、受験産業は成長を続けていった。

以上が受験産業成立の基本的な構図である。とりわけ、予備校講師職が若手美術家に生活費・制作費を稼ぐ場を提供していたという点は美術予備校の歴史的意義として注目されてよい。

* * * * * *

では、予備校では実際にどのような授業が行われているのか。入試問題が多様化し、曲がりなりにも受験生に個性が求められている現在、皆が同じ絵を描かされているというわけではない。ある予備校講師によると、むしろ均質化する傾向にある受験生の絵をいかにばらけさせるかが腕の見せ所だという。

「参作(合格者の参考作品)は、学生には極力見せないようにしています。見せるとみんなそれに走っちゃうんです。例えばたくさん受かった年の参作があると、それに憧れてみんなそれを真似ちゃう。そうすると合格率が落ちるんです。実力がどうじゃなくて、流行ることが問題で。大学は55通りの絵をとりたいわけだから。」(予備校講師)

受験生に一人一人異なる絵を描かせるために、予備校によっては教室をカーテンで幾層にも区切ってお互いの絵が見られないようにするなど、様々な工夫を行っている。それと同時に、藝大に合格するためには、限られた試験時間でどれだけ作品のクオリティを上げられるかが勝負の分かれ目となる。試験会場で課題を与えられてから構想を練っているのでは間に合わない。そこで予め幾つもの作画パターンを用意して、あらゆる出題に対応できるように準備することになる。このパターンの作成を受験生は「絵作り」と呼ぶ。

「…これはどこの予備校でもやってる事だと思うけど、国技館の床は赤いから、それと似たような色の布を教室に敷いて、その上に絵を並べて『これは弱い』って言ったり。でも、確かに予備校の教育はおかしいなって思う所もあって、(目の前のビール缶を手にとって)こういうモチーフが出たとするでしょ。出題者は、やっぱり出題に対して反応して欲しいと思っているわけ。だけど、予備校でやってる教育は、最初に型を作っちゃう。具体的には、画面のここに線を入れて、ここに色面を入れて、ここにモチーフを配置するみたいな。そういう型を3つくらい持たせる。これを予備校では絵作りって言うんだけど(笑)、どんな出題でも対応できるように型を作って、この出題ならこのパターン、この出題ならこのパターンというように対応できるようにしちゃう。」(東京藝術大学学部生、2002年入学)

こうした「絵作り」に対しては多くの受験生が否定的な見解を述べているが、これは彼/女らが美術の条件として認めているものが職人的技術や模倣の能力ではなく、誰の真似でもない自分だけの表現、オリジナリティであるということを示している。ところが実際には「絵作り」は予備校の講師の積極的な干渉の下に行われており、他の人の絵を模写させる・技法を教え込む・新しい素材を使用させるなどの指導法を組み合わせることで、オリジナリティは教育によって獲得されている。

「藝大の絵の好きなヴァリエーションがいくつかあって、綺麗な調子がふわっとした中に具体的なものが描かれているものとか、ローコントラストの色面とかがモチーフに対して立て込まれてる絵とか、ヴィジュアルインパクトで写真とか映像系のイメージをミックスしたのとか。で、さらに主役を見せるためには、主役のものと、土台と背景とがあって、リンゴだったらリンゴで、静物台で、背景っていう風にすると、このパターンは何でも使える。だからモチーフと土台と背景、その三つの役割でローコントラストでものを作る。それで自分の色を出せば、質感でできあがる。」

— なんかハンバーガーつくるみたいだね。

「そう。言葉は悪いけど。」(東京藝術大学学部生、2001年入学)

短時間に個性的な画面を作り上げる訓練を積んだ受験生にとって、オリジナリティとパターンの習得は対立概念ではない。もちろん教育内容は予備校によって大きく異なるし、将来作家として活動していけるための基礎訓練を行う場が予備校なのだ、という志を持って指導に当たっている予備校講師を私は何人も知っている。だが各予備校の入試成績を見ると、積極的に受験生に教え込みを行っている予備校の方が成績が良いようだ。この点は受験産業の構造的な問題に関わっているので、4章でもう一度考えることにしたい。

3章 共犯関係

既に述べたように、藝大合格者数が予備校の能力の証であるためには、藝大が圧倒的な権威でなくてはならない。だが、藝大の権威は一体何によって支えられているのだろうか。予備校で何年も浪人をして、それでも合格できるかどうか分からない大学なのだから、受験生にしてみれば魅力的な場所であるはずだ。だが実のところ、安価な学費や伝統校のイメージを除いては、藝大に取り立てて何のメリットもない、という見解が、『美術手帖』などのメディアでは古くから支配的だった。そしてこうした見方が受験生にもある程度共有されていた。次のインタビューは、1960年代の卒業生に当時の様子を聞いたものである。

「(藝大受験を親に反対されることは)僕等の頃はあったね。僕もあったけど。まだ絵描き乞食っていう言葉があったからね。浮浪者やってる絵描きもいたし、貧乏絵描きとか。」(専門学校教員)

それでも受験生は藝大を受験し続けた。本稿冒頭に掲げられた石塚一男の文章には、受かるまで受け続けるという不退転の覚悟が如実に表れている。以前に比べて多浪生が減少したとはいえ、現在でも「何が何でも藝大!」という受験生は後を絶たない。ここまで受験生を駆り立てるエネルギーとは一体何なのか。

実のところ、1960年代に、藝大は社会的な逆風に晒されていた。草間彌生をはじめ海外で活躍する美術家が増加し、さらに貿易自由化の煽りを受けて海外の美術作品が大量に輸入されるようになると、藝大教授であった林武などの日本人洋画家の作品の値段が暴落する。更に、学生運動が70年頃に頂点に達すると、美共闘の学生が「藝大解体」を叫びながら藝大の校門に押し寄せ、藝大内部でも北川フラムが図画棟の1階本部事務室をバリケード占拠した(佐藤:2003年、659頁)。

「戦後の現代美術、60年代70年代の人は藝大出じゃない人が多いんです。藝大出ている人はいるんだけど、そんなこと言ったら「体制の犬」って石を投げられる。だから藝大出身なんて言いにくいわけで、だから斎藤義重門下生が圧倒的に多いわけだ。」(東京藝術大学教員)

権威が相対化される時代にあって、かつては国内で最高の権威を誇っていた藝大は脱神聖化が行われていた。しかし藝大は受験産業において圧倒的な支持を集め続けた。その理由は、実は予備校が藝大を支えていたからである。

藝大が受験生を集める求心的な役割を果たさないと予備校は経営が成り立たない。その結果、予備校は藝大を裸の王様に仕立て上げることで生き残ろうとした。その痕跡は、60年代、70年代に予備校が『美術手帖』誌上で展開した広告戦略に見て取れる。「合格速報」[1]や「誌上ギャラリー」[2]に典型的に表れているのだが、藝大合格者の名前やその作品をイコンとして祭り上げることで、受験産業における藝大の権威を高揚させていたのだ。

このように、予備校は藝大と対立構造にあるように見えながら、実際には表裏一体の関係にあり、受験産業は学生を効率的に集め、日本という場において美術家が生計をたてるための精巧な歯車であった。そしてここにおいて、「藝大の権威が予備校の経営を支え、予備校の経営が藝大の権威を支える」という自閉的な相互作用が成立する。

* * * * * *

この相互依存を一層加速したのが、1974年の藝大入試改革である。油画専攻は例年1次試験で石膏デッサン、2次試験で人物ないし静物油彩という構成を採っていた。しかし、予備校の入試対策によって受験生の絵が均質化し、一部の大手予備校からしか受験生が合格しない現状を嫌った野見山暁治が、74年に石膏デッサンを廃止し、代わりに花の絵を油彩で描かせたのである。以後、藝大の入試問題は毎年変更され、次第に複雑化していくのだが、これが皮肉にも藝大と予備校の関係をかつてない程強化する結果となる。

かつては曲がりなりにも「写実・アカデミズム」という中心軸を持っていた藝大の入試は、予備校の入試対策を先読みし、その裏をかく入試問題を出題するようになった。1980年以降の入試問題を幾つか抜粋しよう。

長さ4メートル、幅1メートル、深さ0.4メートルの溝と人物を組み合わせて描きなさい。雑誌や持参したデッサンなどを参考にして描いてはいけない。イーゼル移動不可。(1983年2次試験)

『森』『道』『都市』上記のうちから一つを選択し、絵を描きなさい。(1987年2次試験)

一つの球体と、それが存在する状態をイメージして描きなさい。(1993年1次試験)

(東京藝術大学美術学部教務係所蔵『入学試験問題』より)

例年、予備校の予測を裏切る以外にどのような意図があるのか分からない奇抜な出題が続けられたのだが、当然、予備校も教授の動向や内部情報を事前に察知し、藝大の更に一歩先を読んで入試対策を行った。それだけの情報収集能力を持つ予備校は東京近郊の一部有力予備校に限られるため、そこに受験生が集中する。この有様を見た野見山は次のように述懐している。

「すべての予備校は、油絵受験の2日半という日数に合せて、やたら早や描きの訓練を施し、そのための溶き油の乾燥度から、効果的な下塗りの方法までをあみだした。(中略)今の学生たちのデッサンは大きく変わった。どこでそうなったのか、教室に並んでいる素描は、殆どぼくにとってイラストとしか思えない、表面をきれいになぞった細密描写だ。デッサンはもはや、受験を通過するためのテクニックでしかないのだろう。」(野見山:1987年、52頁)

決して野見山を批判するつもりでここに登場させたわけではない。彼が受験生を「救済」しようとして石膏デッサンを廃止したのは常識的な判断だ。むしろ注意すべきは、個々人の判断を超えて藝大と予備校の共犯関係が成立する布置が、既に成立していたという点である。

4章 鏡像反復と受験絵画

入試改革と共に、受験生の描く絵は70年代から80年代にかけて大きく変わっていった。『美術手帖』の広告ページに掲載された受験生の作品を通覧すると、木炭や油絵具で石膏像や人物の構造を丹念に追っていくアカデミックな作品が次第に減少し、奇抜な空想上のモチーフが画面に登場するようになり、描法もいわゆる「新美調」に代表される、トリッキーな視覚効果を狙ったものが増加する。

受験絵画がこのような爛熟を見せた原因は、藝大がその権威を予備校に依存しているということに求められる。自らの権威を支える社会的な基盤を失った藝大は、予備校との関係で自らを規定せざるを得なくなる。だが、その置かれた立場は、権威を予備校に依存しつつ、同時に権威を維持するために予備校を否定しなければならないという矛盾に満ちたものだった。藝大が予備校にまなざしを向けることで、外界の美術動向から隔絶された受験産業は、大海の孤島に隔離された生命が独自の進化を遂げるように、奇妙な「受験絵画」を量産することになる。

藝大と予備校が互いを騙し合うイタチごっこの関係は、ある時点で終了するということが原理上あり得ない。これを向かい合わせにして立てた2枚の鏡に喩えてもいいだろう。互いの鏡像を映し出す鏡は無限のレファレンスを起こすため、その内側に立つ者は中心感覚を失い、自分が拡散していくような、奇妙な感覚を味わうだろう。藝大と予備校の間に起こったのも、これと同じ現象だった。互いが互いを映す向かい合わせの鏡となり、双方が双方の反転像を映し出す。鏡像反復の無限退行を引き起こした結果、その内部に入り込んだ受験生は拠って立つべき自他の区別を失う。この現象を、精神分析学の概念である「鏡像段階」の観点から説明することも可能かもしれない。福原泰平は「鏡像」のもたらす効果について、次のように説明している。「鏡像として私が得る私の自画像とは、主体である私の運命を決定づけるものであるにもかかわらず、それは偽装された自己像でしかない。結果、鏡の像に見入られて以降、私はこの偽りの自画像に修正騙され続けることになる」(福原:1998年、52頁)。

かつての浪人生に行ったインタビューや、予備校のパンフレットなどに残された「合格体験記」などから、受験生が予備校において比較的共通した体験をしていることが察せられる。多くの者が「自分はなぜ受験しているのか」「なぜ絵を描いているのか」と煩悶した末に、自らを見失って絵が描けなくなる苦しい時期があったというのである。

「みんな疑問を持ち出すんじゃないかな。自分の絵がただの真似事っぽいとか、本当に受験の為だけに絵を描いてるけど、それでいいのかなあって。前の年の受かった絵に似たのを描いて、それで先生に受かるの受からないのって言われて。やってることがよく分からないじゃないですか。結局自分が描きたい絵でもないのに、評価されたり落ち込んだり。」(多摩美術大学学部生、2001年入学)

藝大に受かりたいと思っているのは受験生自身だが、その欲望は元はといえば自らがその一部である受験産業の欲望が受験生に投影されたものである。その一方で、藝大は受験生の裏をかこうとしてくるのだから、受験生は自らの欲望の裏の裏を先取りしなければならない。このように、予備校と藝大が鏡像反復関係にあるということは、受験生にとっては自らの欲望の対象がその欲望の反転像でもあるということだ。入試において求められるのはオリジナリティなのだが、そのオリジナリティを発揮するはずの受験生の主体性は、無限に続く欲望の連鎖の中で自己を見失っている。鏡像反復を本当の意味で抜け出すには、藝大に合格することで自らの鏡像を破壊し、無限反復を絶ち切る以外に方法はない。受験生が時に「受験は自分自身との戦い」と説明するのは、こうした事態を表現しているのだと思われる。たとえ合格の先に見いだされる事実が「藝大に受かりたいという欲望の根拠が、自らの欲望の反転像でしかなかった」という虚しい事実だとしても。

見方を変えて、受験生をリミノイドの概念に従って分析することも容易だろう。リミナル期にある人々の特徴として、ターナーは、「…その行動は、通常、受動的で謙虚である。かれらは指導者に絶対服従し、文句もいわずにその気まぐれな懲罰を受けねばならない。かれらは、あたかも、新しく形づくられるためにおなじ条件に変えられすり減らされるかのようであり、また人生の新しい情況に自分を適応させる新しい力を授けられるかのようである」(ターナー:1996年、167頁)と記述しているが、これらの特徴はまさに受験生のそれである。こうした状況下で、受験生が主体性を失い、講師が積極的に「絵作り」に関与しなければならないのは、むしろ必然のように思われる。

ただし、講師も決して状況を客観的に眺められる場所にいるわけではなく、鏡像反復の中に捕らえられているという点では、受験生と本質的な差異がない。従って、講師らによって指導され、「絵作り」された絵画は、「受験絵画」という自らの様式を幾度も反復し、効果を増幅した奇妙な絵画であるか、さもなければ自己の鏡像との対決を徹底的に回避するため、既成の画家の作風を模倣した絵画か、のいずれかに決着する。両者は志向するベクトルが全く逆であるが、その根底において何かのコピーであることを免れない。[3]

5章 絵画の臨界点

予備校と藝大のイタチごっこは90年代の半ばにある種の臨界点に達し、受験産業に異様な状況をもたらした。この時期、受験生が使用する画材の種類が、いわゆる油絵具の範疇を大きく逸脱し、油画専攻の試験会場が事実上の無法地帯となったのである。当時の状況を記録した資料が存在しないため、かつての受験生の証言に頼る他はないのだが、彼/女らの証言は当時の状況をかいま見せてくれる。

「シリコンだっけ。樹脂とか流し込んで。楽しかったけどね。私の1浪の時の2次試験の絵が、アクリル版をばーっと貼って。試験も甘かったから、外で制作してもよかったの。絵画棟の下の所でスプレー吹き付けて、ビスでとめて。まあ落ちたけどね。でも周りも滅茶苦茶やってた。樹脂削ったり。」

— 樹脂ってどんな樹脂? アクリルみたいなの?

「猛毒出るやつ(笑)。硬化剤入れたり。(中略)例えばこの年(98年)に受かった友達は、キャンバスに穴を空けて、藝大内で拾った木をくくりつけて、やっぱドリルで。もっと前になると、動く仕掛けを絵につけて受かったりとか。それとか香水を巻き付けて、絵を描かないで匂いで(笑)。」

— それ受かったの?

「受かったよ。もう何かね、狂ってるんだ。私の周りが。あと試験監督やってた人に聞いたんだけど、まだ自由な頃の話しで、樹脂が禁止になった時があって、その対策として、ゼリーを使ってたの。ゼリーだったかな、何か食べ物系。試験官もこれは駄目ですって言えなかったんだって。毒が出るやつじゃないから。それでそのまま通った人がいるって。あと銅板とか。」

— そういうことって先生が教えるわけ? 受験生自らはやらないよね。

「私のアクリル板つかってみろってのは先生に言われた。ハンズにこういうのが売ってるからって。」(東京藝術大学大学院生、1999年入学)

「(講師に)すごいマニアがいるんだって。誰も知らないような画集を見せてくれたり。色んな先生がいるけど、裏技みたいなので受からせたり。」

— 裏技ってどんなの?

「制限された道具の中での、違った技法のテクニックみたいなのをもってる人もいるんだって。一つ時代が前で、何でもありだったから、いろいろ網はったりとか。油彩で、鉄板貼ってマグネットの作品とか。アクリルで人形っぽいやつで、はがれるじゃん。下にマグネットを切ってつけたのを持ってきて、ペタペタって動かして遊んだりとか。それとか、表面をツルツルにしてパレットを作っちゃう。絵具を出して、魚の絵みたいなのをちょっと描いて、油壷をどーんと刺して(笑)完成とか。でもそんで受かったって。」(東京藝術大学学部生、2003年入学)

この状況に対し、藝大はどのように対応したのであろうか。99年の「学生募集要項」を見ると、2次試験では木炭デッサンに代わって水彩画が出題されるなど、出題内容に変化が見られる。それと同時に、藝大は受験生の異素材仕様を徹底的に取り締まるようになった。

「この年(99年)の受験だったかな、一次試験の前日ぐらいに、(予備校から)異素材の使用が危ないって言われたのね。異素材っていっても、モノクロームの無彩色だったらどんな素材でも使っちゃえって感じで、独特であればどんな素材でも良いっていう。だから版画のプレス機とか(笑)持ってくる人いたよ。いかに独特にできるかで、もう本当に方法とか素材とか関係ない。先生が仕込むのと自分で研究するのがあるけど、たぶん仕込むのが大きいね。で、どんどんエスカレートしてくる。国技館も汚れるし、ルールが汚いし、規制しましょうっていう空気が、今年からどうやら、受験の審査でありそうだぞっていうのを大学院生が聞いてきて。(中略)噂で聞いたんだけど、藝大の教授ね、『あー鉛筆でこんなマチエール作れるんだー』っていう位、素材を色々使ってるって知らなかったの。知ってるのは、講師、予備校で教えてる助手さん。で、あまりにも試験官からクレームが来たり、受かる絵の内容が胡散臭いものばかりだから、まずいっていう空気ができたの。」(東京藝術大学学部生、2001年入学)

2000年の入試では、1次試験の鉛筆デッサンでは画材の持参を禁止され、換わりにFの鉛筆1本が受験生に支給された。2次試験の油画でも指定された用具以外の使用は厳しく禁止されている。2003年には画材の制限がピークに達し、使用可能な油絵具は藝大が支給したもののみとなり、実技は完全に藝大のコントロール下で行われる結果となった。しかし、元はといえば、80年代以降の藝大は、工藤哲巳、保科豊巳、中村政人などの現代美術家を積極的に教員に招聘するなど、人事面では現代美術寄りの改革を続けてきた。その結果、油画専攻は事実上ノンジャンルの「現代美術専攻」となっており、入学後に油絵を全く描かない学生の存在が珍しいものではなくなっていた。従って、入試においてもこのように表現手段が多様化するのは歓迎すべき傾向ではなかったのか。なぜ、取り締まりを強化したのだろう。この点について藝大は公式の声明を発表していないが、同校の元助手は次のように語っている。

「(画材の支給は)確かに馬鹿らしいけど、それまでの入試がものすごくエスカレートしちゃって、こちらで制御できなくなってきた。何でもありになっちゃって試験の体裁が意味を持たなくなってきた。社会の一員としての、ね。常識が通用しなくなってきて、出題する側としては収拾が付かなくなった。もう少し元に戻そうという気持ちが働いて、もちろんこれは一時的なもので、また元に戻すだろうけど。試験で滅茶苦茶やった学生は、得てして学校で何も作らなかったりするから、だんだん科のレベルが下がってきて、こりゃいかんということになった。」

「(予備校は)多く合格させるために、みんなに違う絵を描かせちゃうわけでしょ。そういうのを採っちゃう藝大にも問題はあると思うんだけど。そうやって仕込まれて大学に入ってきた学生というのは、藝大に入ると何も作らなくなっちゃう人が多い。…受験テクニックで入ること自体が問題なんじゃなくて、その後が続いていかないということが問題だった。」(東京藝術大学元助手)

藝大は、こうした強圧的な行動に出なければ主体性を維持できない程に追い込まれていた。もっとも、穿った見方をすれば、この変革によって藝大/予備校間のパワーバランスを維持しよう(=共犯関係を今後も続けよう)としたとも解釈できる。

一連の出来事から次のことが言えるだろう。教え込まれた学生が合格してしまうということは、個人の内発的なオリジナリティと、予備校によって擬態されたオリジナリティを見分ける目を、藝大は持たないということを意味している。しかし、擬態があまりにも優れているのだとしたら、それでも両者を識別できる「究極の目」などというものは、そもそも持ちうるのだろうか? 内発的なオリジナリティと擬態されたオリジナリティが外見上区別の付かないものだとすれば、それら二者の差異は、「それらが教え込まれたかどうか」という、作品の外側にある文脈に拠ってしか判断ができないのではないか。それとも、内発的なオリジナリティというものの存在を仮定すること自体が間違いなのだろうか? 我々は分析の末に、基本的な、それでいて解決不可能な問いに遭遇してしまった。

終章 歴史は繰り返す?

本稿でこれまで確認してきたのは、藝大の入学試験という特定の範疇において、その範疇に含まれる存在者が「美術をいかにして語り得るか」という事例の分析であった。その帰結として得られた解答は、ある範疇に属する存在者が上位範疇との関係を遮断し、自らの範疇内で「美術」について語ろうとするとたちまち内部矛盾を起こしてしまうということであった。だからこそ藝大は受験生の画材使用を制限し、予備校の入試対策を取り締まることで、「受験生が教え込まれたかどうか」という本来ならば上位範疇に属する者のみが知りうる知識を、擬似的に獲得しようとしたのである。

さて、もし我々が、美術を語る営為において解釈学的循環を免れ得ないのであれば、そうした言説によって構築された美術の営みそのものも、この循環を免れ得ないはずだ。従って、「藝大受験」という下位範疇の分析から得られた知見を「美術」というより包括的な範疇に適用することも無益ではないと思われる。もしこれら二つの範疇が何らかの意味で相似形を成しているのであれば、「美術」範疇においても「藝大受験」範疇と類似の現象が見られるはずである。そして、このような視点で我が国の美術史を振り返ると、90年代の後半に見られた受験絵画の過剰な表現や、それに伴う自己破壊が、既に何度も繰り返されてきた営みの新たな一ページに過ぎないのではないかと思い当たるだろう。

例えば、受験産業を取り巻く一連の事態から、かつての読売アンデパンダン展を想起した人も少なくないはずだ。本稿では詳細な比較研究をする準備はないが、最後に追加しておきたい情報がある。それは、90年代末の受験産業を見て、入試の方法を変えるべきだと主張したのが、96年に教授に就任した中西夏之だったと噂されているということだ。

「油絵科の試験がここまでエスカレートしたのは、後にも先にもない。これは中西夏之がおかしいと言い出して、オーソドックスに振り戻した。外部からきて、新しいことをしている中西が言わないと元に戻れなかった藝大は情けない。」(予備校講師)

かつて「洗濯バサミは撹拝行動を主張する」を出品して物議を醸した中西が、ここでは取り締まる側に位置付けられていることに、私は運命的な必然を感じている。かつて自らが辿った道の奇妙な再演を見て、彼は何を感じただろうか。椹木野衣(1998年)が指摘しているように、日本の美術史は大正アヴァンギャルドや読売アンデパンダン展などの爆発的な美術運動を起こしてはそれに伴う自己破壊を繰り返してきた。否定的に聞こえるかも知れないが、美術は美術自身と向かい合う時、自らを支える基盤そのものを失って自己崩壊をしてしまう。ならば、我々の前に残された美術作品とは、そうした体系が自己破壊を引き起こす時に発した残滓のようなものなのかも知れない。

だが、たとえ辿り着く先が自己破壊であっても、これらの運動は、その崩壊の瞬間において、何とも形容し難い輝きを放っているように思われる。この一瞬の輝きを美術と名付けてもよいとすれば、美術とは我々にとって、そこにあると同時に既に失われたもの、ということになる。従って、我々はやはり美術とは何かを言い得ないのであるが、経験的にそれが何であるかを感じている、ということになる。ここで問いたいのだが、受験絵画の爛熟は、そのキッチュな外観にも関わらず、果たしてこの一瞬の輝きを放っていただろうか。これはやはり一考に値する問題であると思われる。

引用資料

石塚一男(1969年)「なぜ芸大を四年もうける」『藝術新潮』233号、154頁。佐藤一郎(2003年)

「昭和四十年代後半の油画専攻学生の授業」東京芸術大学百年史編集委員会編『東京芸術大学百年史 美術学部篇』ぎょうせい、659-661頁。

椹木野衣(1998年)『日本・現代・美術』新潮社。

竹中均(2004年)『精神分析と社会学 二項対立と無限の理論』明石書店。

東京藝術大学美術学部(年刊)『東京藝術大学学生募集要項』東京芸術大学。

東京芸術大学美術学部教務係所蔵(発行年不明)『入学試験問題』未出版。

中村政人編(1999年)『美術の教育』mtom。

野見山暁治(1987年)「芸大入試はどうあるべきか—『石膏デッサン』の功罪」『藝術新潮』38巻10号、49-52頁。

福原泰平(1998年)『ラカン—鏡像段階』講談社。

ターナー、V.W. (1996年)『儀礼の過程』冨倉光雄訳、新思索社。

注釈

筆者は2004年12月に、修士学位論文「つくられる個性:東京藝術大学と受験産業の美術教育」を東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻に提出しており、本稿の2章・3章はこれを大幅に修正したものである。また、本稿において数多くのインタビューを引用しているが、これは同論文執筆のために2003年から2004年にかけて、藝大生、予備校講師など43名に対して筆者が行ったものである。本稿で使われたインタビューは、プライバシー保護のためすべて匿名である。

1— 予備校が藝大合格者数を雑誌広告で宣伝するのは、筆者の知る限りでも1950年代から行われていた。『美術手帖』1979年6月号では新宿美術学院が合格者を実名公表し、他予備校もそれに速やかに追随した。以降、毎年5月号・6月号になると藝大合格者の名前が美術雑誌の広告ページを飾ることになる。

2— 受験生の作品を広告として使うのも慣例となっている。とくに70年代・80年代にはどの予備校もこうした広告に力を入れていたため、当時の美術雑誌は受験生の展覧会場の様相を呈していた。

3— 前者の「奇妙な絵画」は、すいどーばた美術学院にその作例が多く見いだされ、後者の「模倣絵画」の例は新宿美術学院に多く見られる。

4— これが成功したかどうかは入試結果が教えてくれる。2005年の油画専攻の入試は、雨が降っていたにもかかわらず上野動物園で行われた。そして主要予備校の合格者数は、新宿美術学院が21名、立川美術学院が10名、すいどーばた美術学院が8名(2005年4月判明分)となっている。

初出:「美術手帖」2005年8月号、160-170頁