レポート|「東京モダン生活(ライフ)―東京都コレクションにみる1930年代」展

レポート|「東京モダン生活(ライフ)―東京都コレクションにみる1930年代」展

Text : 高城和子(ART DIVERインターン)、細川英一、平澤碧

1. 建物自体を見る展覧会

現在、東京都庭園美術館(以下、庭園美術館)で開催されている「東京モダン生活(ライフ)―東京都コレクションにみる1930年代」展は、副題に「建築をみる2020」とあるように、庭園美術館の建物自体を紹介することが目的とされた「建物公開展」である。通常の展覧会であれば、企画に応じた作品が会場に並び、鑑賞者はその作品を追っていくが、この建物公開展ではそうした意味での“作品”はない。その代わりに展覧会の主役となるのは、建物の壁面であり、床であり、照明であり、扉であり、階段であり、そして贅をつくした調度品の数々が配置された部屋そのものである。

庭園美術館では、こうした建物公開展が年に1度企画されている。それを可能にするのが、美術館の特異な成り立ちである。

というのも、他の多くの美術館と違って、庭園美術館はもともと美術館として建てられたものではない。「旧朝香宮邸」とも称されるように、旧皇族である朝香宮家の邸宅であったものが、紆余曲折を経て美術館として生まれ変わったのである。また、「旧朝香宮邸」は「奇跡の建築」と形容されることもあるが、その理由はいかなるものであろうか。以下に簡単ではあるが、朝香宮邸が美術館になった経緯、また「奇跡の建築」と言われる所以をまとめる(以下に記す内容は『旧朝香宮邸物語―東京都庭園美術館はどこから来たのか』に詳しい)。

建物が誕生したきっかけは、朝香宮家当主の鳩彦(やすひこ)殿下と、その奥様である允子(のぶこ)妃殿下の朝香宮ご夫妻がパリに滞在中の1925年に訪問した「アール・デコ博覧会」だった。当時の最先端の建築・デザイン様式を目の当たりにした二人は、帰国後、自邸をアール・デコ様式でつくることを夢見るのである。

しかし、二人がアール・デコ博を見ることができたのには、ひとつの偶然が作用している。アール・デコ博が開催された1925年に、本来、二人はパリにいるはずではなかったのだ。軍事研究のために渡欧した鳩彦殿下が、当初の帰国予定を延ばしたのは、不慮の自動車事故で重傷をおったことによる。そして允子妃殿下は、鳩彦殿下の看護のために渡仏。パリで二人の療養生活を余儀なくされたところに、1925年のアール・デコ博が開かれるのである。つまり、もし鳩彦殿下が自動車事故にあっていなかったら、この建物は存在しなかったのかもしれない。

そして、アール・デコにすっかり魅了された二人は、東京にアール・デコの館を建てることを思い立ち、帰国後、その建設に並々ならぬ情熱をもって取り組むこととなる。邸宅の主要部分の内装は、当時のフランスを代表する装飾美術家であるアンリ・ラパンやルネ・ラリックに依頼、基本設計は宮内省内匠寮の建築係技師だった権藤要吉が担当することで、朝香宮邸は当時の最先端の様式を採り入れた建築となった。

そして、もうひとつ忘れてはならないのが、この建物がどのように守られてきたのかという物語である。

戦後間もなくの1947年、朝香宮家の皇籍離脱が決定し、朝香宮家がこの邸宅を去った後に、新たな住人となったのは時の総理大臣・吉田茂であった。吉田は1947年頃から1954年まで、外相公邸、首相公邸として建物を使用。戦後の激動期である1950年代、旧朝香宮邸は、サンフランシスコ講和条約の構想を含む、戦後の重要な局面における舞台のひとつとなったのだ。そして、吉田茂首相の公邸として政府に借り上げられていた旧朝香宮邸は、1950年の売買によって西武鉄道の所有となった。1954年の吉田内閣退陣により公邸としての役割を終えた後は、白金プリンス迎賓館として、催事や結婚式、宴会場などの場として使用された。

1981年には、旧朝香宮邸は西武鉄道株式会社から東京都に売却され、東京都は1982年に「旧白金迎賓館暫定利用検討会」を設け、旧朝香宮邸を美術館として活用することを検討した。そして1983年、「旧朝香宮邸」は東京都庭園美術館として開館したのである。

さらに興味深いエピソードをもうひとつ紹介する。今でこそ、国の重要文化財に指定(2015年)されている建物であるが、1981年に東京都が西武鉄道に支払った138億円の内訳は土地代であった。つまり、当時はアール・デコ様式の建物や家具には資産的価値が認められていなかった。

このような、建築・デザイン史における短いピーク、そして不動産売買における過小評価にもかかわらず、「旧朝香宮邸」は激動の時代を乗り越えて、今、私たちの前にその姿を現している。それをもって「奇跡の建築」と称されるわけだが、そうした運命を引き寄せたものはなんだったのだろうか。

それはおそらく、建物細部のいたるところまで埋め尽くされたアール・デコの装飾の力によるところが大きいだろう。そうした意匠を詳細に研究し、成果を発表するのが「建物公開展」なのである。

2. 本館レポート

それでは、実際に展示の方を見ていくことにしよう。まず、建物に入って感じるのは、“開放感”である。通常の企画展であれば、作品保護の観点からカーテンが閉められ、陽の光は遮断されている。他方、この建物公開展ではカーテンを開き、陽の光を入れることで、“住まい”としての旧朝香宮邸が姿を見せる。資料を元に再現された当時の家具配置からも、旧朝香宮邸での暮らし向きが窺える。

例えば、正面玄関を抜け大広間に出ると、香水塔、大客室が見える。大客室にある家具は朝香宮家が当時使っていたものであり、オリジナルの位置を再現するように置かれている。普段はカーテンが閉ざされているこの大客室だが、自然光が入ると、その空間の広さが体感できる。マックス・アングランによるエッチングのガラス扉の美しさも映えるというものだ。

カーテンが開かれ自然光を採り入れた大食堂。

また、通常の展示では気がつかない装飾に自然と目がいくのも面白い。例えば、香水塔の脇に続く小客室である。ここは、四方の壁がアンリ・ラパンの油彩で彩られているのだが、よく見ると、その筆触まで辿ることができるのも建物公開展ならではの見かただろう。

小客室の壁面はアンリ・ラパンによるもの。銀色の絵の具の筆致がしっかりと見える。

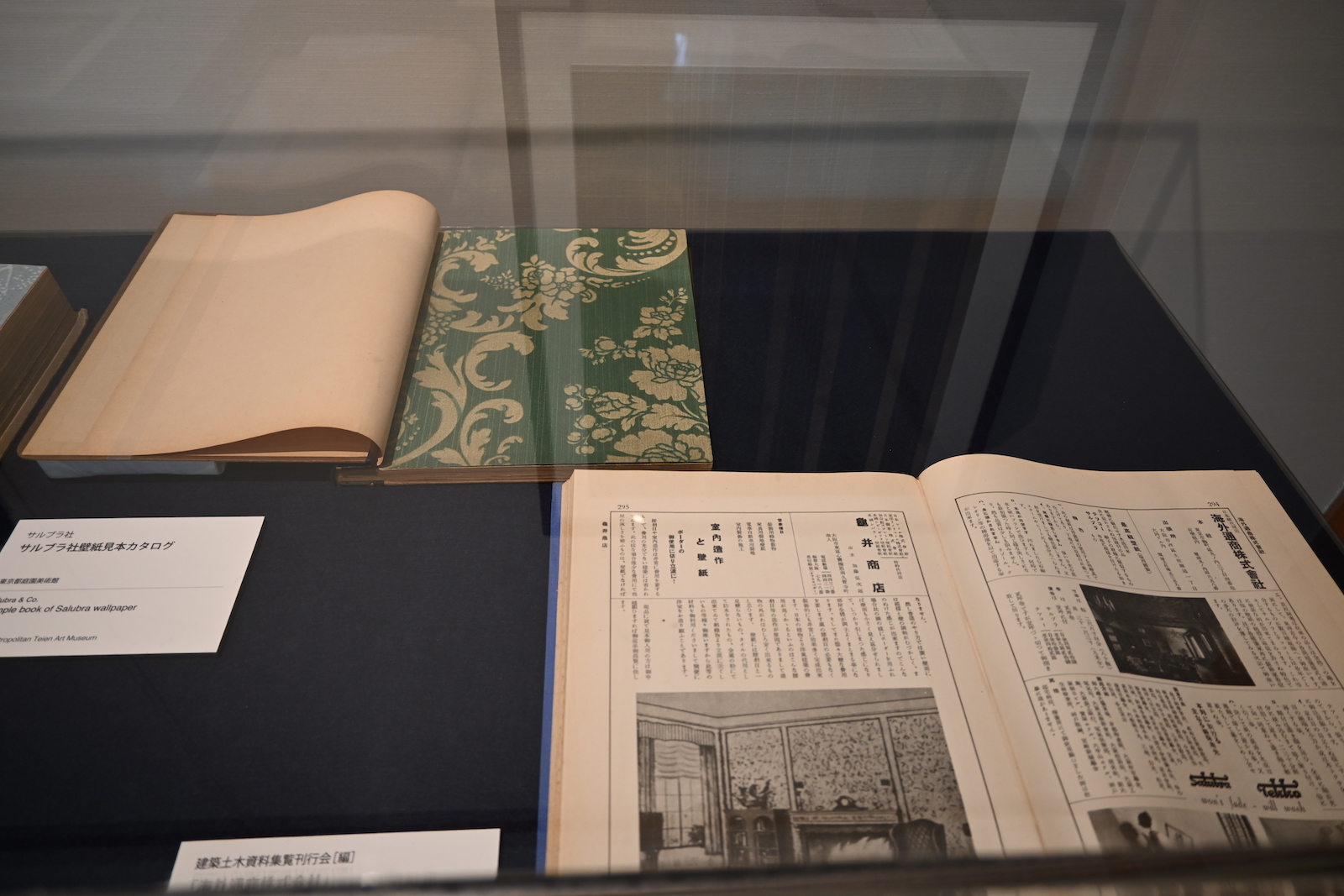

とくに興味深かったのは、部屋ごとに異なる壁紙のデザインである。当時、壁紙を発注する際に参考にしたであろう見本なども展示され、その洗練されたデザインには見るところも多い。ほとんどの壁紙は補修されているが、今回あえて建設当時の壁紙をそのまま見せている部屋がある。どの部屋であるかはここでは書かないので、宝探しのような感覚で楽しんでほしい。

壁紙を発注する際の見本帖や、当時の室内が記録された資料。

注目すべきは、ヨーロッパ由来のアール・デコ様式の内装や調度品だけではない。旧朝香宮邸の設計・管理に直接携わっていた宮内省内匠寮の巧みな技芸も、至るところに発見することができる。例えば、旧朝香宮邸では、空間の仕上材として多種の木材が用いられており、部屋ごとの意匠に合わせた木目の美しさは見所のひとつとなっている。そうした木材がどういった技法で使われているのかといった「技法解説」のパネル展示などを行って、建物の理解が深まる構成になっている。2階の「合の間」では絨毯がはがされ、寄木張りの床が見られるようになっている。本展でこの寄木造りの床を見た建築家は、その技術力の高さに驚いたという。1ミリでも寸法を間違えてしまえば、歪みが生じて木を寄せることができないという、非常に難易度の高い仕事ぶりは当時の宮内省内匠寮の優秀さの賜物である。今回の建物公開展では、こうした技術についても詳しく説明されている。

他にも、壁紙や照明器具、床のタイルなど、朝香宮邸の内装を形づくるものを、詳しい説明とともに見ることができる。斬新かつ職人技が光るそれらを見れば(読めば)、いかに朝香宮邸がこだわりを持って建てられた建物であるかが分かる。

寄木張りの「合の間」の床。

3. 新館企画展レポート

さて、本館を抜けると、回廊でつながる新館へと展覧会は続く。新館は本館とはうって変わって、ホワイトキューブでの展示となり、美術作品や歴史資料が展示される一般的な企画展の形式となっている。作品や資料は、東京都江戸東京博物館、東京都現代美術館、東京都写真美術館、東京都美術館、東京文化会館、東京都立多摩図書館といった、東京都が所蔵する“東京都コレクション”に絞られている。

企画のテーマは、「東京モダン生活(ライフ)―東京都コレクションにみる1930年代」展というタイトルから明らかなように、旧朝香宮邸が建てられた1933(昭和8)年という時代背景について東京都コレクションを資料として可視化する試みである。

新館会場風景。

会場構成は、「1 関東大震災とその復興」、「2 東京府美術館の開館」、「3 都市の様相」、「4 東京のモダンガール」の4章立て。1930年代の東京を語るにあたって、1923(大正12)年に起こった関東大震災が起点となる。鹿子木孟郎の油彩画《大正十二年九月一日》や、柳瀬正夢によるスケッチブックが今に伝えるのは、江戸明治の面影を残していた当時の東京が、この震災によって一瞬にして崩れ去ってしまった凄惨な光景である。

しかしその一方で、関東大震災による徹底的な破壊は、「帝都復興」の掛け声のもと、東京が近代都市として生まれ変わるきっかけにもなった。《東京復興計画一般図》という大判の地図には、東京が遂げた変貌のあり様が克明に記されている。色とりどりのマジックで書き込まれた幹線道路や運河、公園などのインフラからは、復興の一環でなされた都市計画による区画整理の大規模さが窺える。

3章と4章では、それぞれ「都市」と「人」に焦点を当て、美術作品と資料を通して、復興期の様相が明らかにされる。「都市」の面では、ガラスと鉄筋コンクリートの建築群が丸ノ内や日比谷界隈に次々と建ち、いまに続く近代的な街並みが登場することとなる。交通インフラに関しても、上野―浅草間を皮切りに東洋初となる地下鉄が開通し、市電や郊外電車、乗合自動車が発達を遂げた。恩地孝四郎や川上澄生らの版画家による《新東京百景》や、師岡宏次や桑原甲子雄、濱谷浩が発売されたばかりのライカで撮影した東京の写真を展示しながら、こうした都市の光景が当時の芸術家を刺激したことを伝えている。

「人」の面では、主に東京のモダンガール、略して「モガ」の姿を表した作品や資料が集められている。掲示された解説文によれば、モガとは「洋装・断髪の女性を意味する言葉として流行し」、「新しい知識と自覚をもって、あらゆる点において男と同じ地位と権利とを要求する、政治的・経済的に自立した婦人」であり、女性解放運動の一形態でもあった。興味深く感じたのは、メディアを通してモガの洋装姿は広く流布したものの、実際の普及率は低く、1925年当時日本随一の都会であった銀座でも、洋装の女性は和装女性の1パーセントを占めるに過ぎなかったという点だ。

そうした時代背景を知って改めて作品を見ていくと、洋装に身を纏い銀座の街を楽しむ若い男女の様子がスケッチされたもの(『現代漫画大観 第9編 女の世界』『現代漫画大観 第1篇 現代世相漫画』など)がある一方で、洋装と和装とが混じり合った教育風景(池部鈞《先生と生徒》)や、マルセル・ブロイヤーのデザインに近似した椅子に座る女性像(新海覚雄《椅子に倚る女》)が描かれ、また、子供雑誌の付録では和装と洋装がさほど違和感なくひとつのすごろくゲームに収められている様子も見てとれる(幼女フラワー双六『幼女の友』10巻1号付録)。美術作品だけでなく、東京都の多様なコレクションを展示することで、新しい装いが部分的であれ、採り入れられていった時代のダイナミズムを知ることができる展示である。

新館会場風景。

4. オリンピックがない夏の企画展

最後に、今回の建物公開展がオリンピックイヤーに開催すべく企画されたものである点に注目したい。世界中から多くの旅行者が訪れるこの時期に、東京はいかなるアートを提示することができるのか。2020年の夏の企画展にはそうした文脈がいやおうなく付与されることとなった。

しかし、実際には東京オリンピックは延期となり、東京オリンピックを前提とした企画展は梯子をはずされたかたちとなった。その顕著な例が、文化庁が主導する日本博や森美術館で開催されている「STARS」展であろう。これらの企画に共通するのは、国際的な視線を強く意識して展示を構成していることだ。例えば、「STARS」展の選出作家を見れば、国際的なアートマーケットで高く取引されているアーティストが選ばれていることは一目瞭然である。また、展示の真ん中あたりには「日本の現代美術はどのように海外で紹介されたのか」というテーマによる資料室が準備されている。ここには1958年以降に海外で開催された日本の現代美術の展覧会カタログが並んでおり、海外での評価がどのように進められてきたのかが資料を通して明らかにしている。

庭園美術館の「東京モダン生活(ライフ)―東京都コレクションにみる1930年代」展もまた、東京オリンピックにあわせた企画である。しかし、先述の展覧会とは大きく異なる様相を呈する。

そもそも、「東京モダン生活(ライフ)―東京都コレクションにみる1930年代」展が立ち上がった経緯はいかなるものであったのだろうか。担当学芸員の一人、吉田奈緒子さんはこう語る。

「たしかに、今回の建物公開展は、TOKYO2020に向けて企画されたものでした。庭園美術館を会場とし、東京都のコレクションを組み合わせるという条件で、なにを発信するかを考えたなかで、本館の前身である朝香宮邸が竣工された1930年代に焦点をあてることにしました。展覧会は、1930年代という時代が、東京近代化の原点であることを前提に構成しています。東京の街を世界に発信する2020年というタイミングで、現在の東京の原風景をつくった1930年代という時代を振り返ってみようということです」

そして、まったく予期していなかった新型コロナウイルスの登場が、状況を大きく変えたのは周知のとおりである。東京オリンピックが延期となり、多くの美術館は休館を余儀なくされた。今後の美術館運営のなかで、企画展のあり方も見直される機運も高まっている。吉田さんは続ける。

「これは後づけですが、新型コロナウイルスのパンデミックが起こり、オリンピックが延期となった2020年の東京と、1930年代の東京との間に共通点を探るならば、新しい生活様式というキーワードが導き出せるのではないでしょうか。2020年は、「新しい生活様式」という言葉が大きくクローズアップされました。同じように1930年代も、新しい都市計画や生活スタイルが入ってくるなかで、大変なことはあったでしょうが、一方で、それらを受け入れ、楽しんでいこうという積極的な人々の姿も見られます。2020年という困難な時代を生きる上で、なにか参考になるものがあったらいいなと思いますね」

最後に、今回の企画展の第2章に「東京府美術館」とあったことの意味について触れたい。それは災害後に現れた「新しい生活様式」のなかで、「美術館」というものがたしかな役割を持っているのだという東京の美術館からのメッセージにとれたからである。今回の企画展が東京の美術館の収蔵品を結集して行われたことも重要である。

「1926年に日本で初めての公立美術館である東京府美術館(現在・東京都美術館)の開館を皮切りに、1930年代には美術館が次々と建てられていきました。なにもなくなってしまった東京が復興していく過程で、恒常的に美術を鑑賞できる空間を、当時の人々は強く求めていたのでしょう。2020年も多くの美術館が休館していましたが、美術を求める人々の声を多く聞いたように感じました。関東大震災やコロナのような災害が起こり、そこに立ち向かうなかで、人間は自ずと心のどこかで美術を求めるのではないでしょうか」と吉田さん。

「東京モダン生活(ライフ)―東京都コレクションにみる1930年代」展は、オリンピックに向けて企画されながらも、オリンピックが延期されたことにより、展示の意味が深まった展覧会である。優れた美術作品は、時代の精神を色濃く反映し、後に伝える。展覧された美術作品を通して、鑑賞者は1930年代の東京を知ることになる。未曾有の大災害から復興を遂げた1930年代の東京について知ることは、今を考えることに極めて有用だ。1930年代の東京において、美術館が多く建てられた背景には、復興に向けて過去を知ることの必要性、そして、今をアーカイブし未来へと届けることへの使命感があったのかもしれない。過去を伝えることで、観者の思考を促し、未来につなげる。本展は、展覧会のオーソドックスな意義を、真っ当に遂行している。容易には解決し得ない問題に立ち向かわなくてはならない今こそ、本展のような、一見すると地味であっても、濃密な観賞体験を提供する展示が必要とされている。

学芸員の吉田奈緒子さん。

[展覧会概要]

建築をみる2020「東京モダン生活(ライフ)―東京都コレクションにみる1930年代」

会期:2020年6月1日〜9月27日

会場:東京都庭園美術館

※当初の会期は2020年4月18日〜6月23日であったが、コロナウイルスの影響で、上記日程での開催となった。

●東京都庭園美術館についてもっと知りたい方は、以下の書籍がおすすめです。

東京都庭園美術館編『旧朝香宮邸物語―東京都庭園美術館はどこから来たのか』

(1800円+税、アートダイバー )