芸術と猥褻の境界線―超絶リアリズム彫刻家上路市剛が、「はだか」を表現することの難しさを木下直之と語る

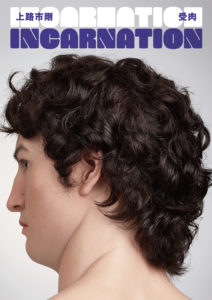

昨今、裸体表現に対する規制はますます強まっている。大きな話題となったところでは、2014年に愛知県美術館で開催された「これからの写真」展が思い出される。そこでは鷹野隆大の《おれと》シリーズが一部規制の対象となるなど、公共空間で裸体表象を提示することに対する倫理的な抑圧が表面化し、表現者にとって深刻かつ切実な問題となった。彫刻家の上路市剛もまた、こうした状況下において、自らの制作行為が許容されるのかという迷いを抱えている。その苦悩は、男性裸体像研究で著名な静岡県立美術館館長・木下直之とのトークイベント(沼津市庄司美術館〈モンミュゼ沼津〉、2024年)においても色濃く表れた。このたび、上路市剛作品集『受肉|INCARNATION』の台湾版(冒頭の図版が台湾版の表紙と裏表紙)が2025年6月に刊行されたことを記念して、トークイベントでの議論を掲載し、裸体表現の未来を考える足掛かりとしたい。

相嵜颯(アートダイバー)

「同性愛的な美意識」のシミュレーション

上路市剛の裸体表現を考える前提として、まずは上路の制作技法について簡単に説明したい。上路の技法は、ハリウッド映画産業で発展した「ダミーヘッド」と呼ばれる特殊メイク技術をもとにしており、主に人物の顔をハイパーリアリズムの手法で精緻に再現するところに特徴がある。シリコンで制作される頭部彫刻には、毛穴の質感やシワの陰影、体液の光沢といった細部に至るまで徹底的に表現され、生命感あふれるリアルな頭部をつくりあげるのだ。このように人物を徹底的に再現する自身のスタイルについて、上路はステートメントのなかで次のように述べる。

私の制作行為は、過去の名作の中に特異的に現れた「同性愛的な美意識」をシミュレーションすることから始まる。先人たちの名作をシミュレーションすることで、彼らの衝動を追体験し、また、私自身の衝動も重ねながら彫刻に向き合う。美術史の裏側に隠された「美意識」を、私というフィルターで強調することによって、美術史に新たなリアリティを与えることが、私が彫刻を通して挑むテーマである。

『受肉|INCARNATION』、3頁

ステートメントに表れているように、上路の作家としてのアイデンティティの核には「同性愛的な美意識」というものがある。つまり、ミケランジェロやカラヴァッジョといった西洋彫刻の巨匠がつくりだした卓越した彫刻技術が、実は「男性中心のホモ・ソーシャルなコミュニティ」[註1]の中で育まれた「美」への執着=「同性愛的な美意識」によってかたちづくられていると上路は直感しているのだ。美術史に残る名作のなかから、造形に「同性愛的な美意識」を汲み取った上路は、その造形を現代流の最新技術を用いてシミュレーションすることで、美術史に潜む同性愛的な視点をあからさまにする。これまで潜在していた「同性愛的」で「ユニークな美意識やみずみずしい感性」を、自身の衝動とも重ね合わせながら、今日の世界に「受肉」[註2]させ、新たな視点からの美の復権を目指すのだという。

たとえば、『受肉|INCARNATION』の表紙にも採用されている上路による近作《ダビデ》(2023年)を見てみよう。本作品は、美術の教科書などで誰もが目にしたことのある、ミケランジェロ作《ダビデ像》の頭部をモチーフにしている。目線の動きや首の捻れといった解剖学的な構造には《ダビデ像》との連続性が見られる一方で、毛の質感や皮膚の肌理は、上路の卓越した特殊メイク技術によって、まるで実在する人物のようなリアリティを獲得している。

上路市剛《ダビデ》2023年 H50×W27×D23cm レジン、FRP、人毛他(上路市剛『受肉|INCARNATION』8-9頁より)

上路市剛《ダビデ》2023年 H50×W27×D23cm レジン、FRP、人毛他(上路市剛『受肉|INCARNATION』8-9頁より)

目元と右の首筋に配された1mmほどのホクロも上路による肉体への忠実な観察を感じさせる一要素である。ミケランジェロが使用した大理石では再現し得ない、薄茶色の微細なホクロによってダビデの〈生〉を感じさせる。上路自らが「泣きぼくろと首筋のほくろは、こだわりの配置」[註3]と語ることからわかるように、上路にとってここでのホクロは生理現象の精緻な再現のみならず、つけボクロのような意匠的な「美意識」ゆえのレイアウトでもあると言えるだろう。上路の作品は、先人たちの「彫刻・技術」を土台としながら、自身の技術的追求と美意識が干渉する場として彫琢されるのだ。

細かな肉体描写は、生々しさの獲得と同時に多くの人々を触発しうる。一方で、コンプライアンスに対する意識が強まる昨今においては、そうした描写が展示規制の要因となる可能性も高まっている。上路がトークイベントで吐露した苦悩は、将来的に追求したい裸体表現が、現代社会においては扇動的な行為と受け取られるのではないかという危機感にもつながっている。その迷いは、上路のこれまでの作品が頭部・胸像にとどまり、全身の裸体像を手がけていないという事実にも示唆される。男性器を含む全身像を忠実に再現することは、制作に時間がかかるといった技術的な問題以上に、それを公開するという段階において現実的かつ社会的な障壁に直面することになるのだ。

現在の法律では、絵画や彫刻といった、ある程度の抽象性が担保される表現メディアにおいて「裸体」をモチーフとすることは許容されている。一方、写真や映像のような「そのままを写し出す」複製可能なメディアでは、それが制限される場合がある。では、上路の手がける極めて写実的な肉体彫刻は、果たして公開可能に当たるだろうか。

裸体表現の公共化をめぐるコンプライアンスの流れ

現代社会において裸体像をめぐるこうした境界線は実は曖昧である。上路の「同性愛的な美意識」の表明はアートのテーマとしては妥当だが、誰かに見せる=公共化するという段階に至ると、その正当性が揺らぎかねない。「つくること」と「見せること」の間に生じる分断に対する上路の切実な不安が、今回のトークイベントの中心的な論点となっている。そして、この上路自身の逡巡を解きほぐす対話者として、美術史家・木下直之が選ばれた。

木下はこれまで『股間若衆』(新潮社、2012年)や『せいきの大問題 新股間若衆』(新潮社、2017年)において、明治期における公共空間に出現した男性裸体像の調査をおこなってきた。そうした背景から今回のトークイベント第1部では「美術における男らしさ―裸体編」と題した木下によるレクチャーがおこなわれた。「男らしさはどう表現されてきたのか?」という問いのもと、木下は、はじめに無言館や信濃デッサン館に収蔵されている男性作家による「戦争画」を取り上げる。

第二次世界大戦で戦死した東京美術学校の学生たちの絵画を中心に収集した無言館のコレクションは一般的に戦争の悲劇として語られる。一方、木下が注目するのは、作家の男女比とそれぞれに与えられた役割の違いである。そもそも東京美術学校への入学は男性のみが許されており、徴兵されたのも男性だったために無言館に集められた作家もほぼ男性で占められている。にもかかわらず、女性の裸体をモチーフにした絵画が圧倒的に多い点に木下は着目する。そこには「描く主体=男性/描かれる客体=女性」という構造がはっきりと表れているのだ。

こうした男性中心の世界における女性の立場を踏まえた上で、木下は「描く主体=男性/描かれる客体=男性」という別の「ホモ・ソーシャルなコミュニティ」における「男らしさ」の表現に議論を展開する。そこで注目されるのが、身体の姿勢と身につけた装飾である。

例えば、安井曽太郎《画室》、モディリアーニの裸婦、マティスのオダリスクなど、女性が描かれる客体となる作品には横たわる裸婦像が数多く見られる一方で、男性がモチーフとなった埴輪などは基本的に直立姿勢でつくられ、横たわることはほとんどない。男性が横たわる場合、それは「傷ついた姿」や「死」を表すことが多く、澤田政廣《疵つける武人》などがその例として挙げられる。

木下によるレクチャー「美術における男らしさ 裸体編」の様子

木下によるレクチャー「美術における男らしさ 裸体編」の様子

また、モデルとしての描かれる女性の多くが裸体である一方で、男性は身につける物品によって「男らしさ」や社会的地位をどのように示すかに重点が置かれていた。衣服、体毛、持ち物、仕草といった装飾的な要素によって、その人物の社会的立場が誇示されたのである。例えば、明治天皇の肖像は王政復古以前では和装、以降では洋装といったように服装の変化によってその権威が示される。また、上野にある西郷隆盛像が正装・軍服を着ていないのは、彼が政府に反旗を翻した存在として位置づけられているからだ。

以上のように、姿勢や装飾によって「男らしさ」が誇示されてきたことがレクチャーの中で明らかになった。では、男性の裸体はどのように表現されてきたのか。この議論が第2部へと続くテーマになる。

学生時代に木下の『股間若衆』『せいきの大問題 新股間若衆』に影響を受けた上路は、裸体表現が現代においてどこまで許容されているのかについて疑問を呈している。そこで、第2部では冒頭、2014年に愛知県美術館で開催された「これからの写真」展における鷹野隆大の《おれと》シリーズの展示規制が話題にあがった。この作品は、鷹野自身と被写体の男性モデルとが全裸で隣に並ぶポートレート写真で、一部に陰茎が写り込んでいたため、愛知県警から猥褻と判断され、撤去または展示中止が求められた。美術館と高野は協議した結果、最終的に不織布やトレーシングペーパーを用いて該当部分を覆うことで「介入があったことを示しつつ展示を継続する」対応を取っている[註4]。このような裸体表現の規制が「これからの写真」展以降加速している現状を受け、上路は裸体像を公開することの不安を木下との対話の中で吐露する。

前節で整理したように上路は、ハイパーリアリズムの影響を受けつつ、先人が築いた「同性愛的な美意識」とのつながりを意識しながら創作を続けてきた。「ストレートに人そのものをつくりたい。技術を追求することで、どこまで『人の形』を極められるのか挑戦したい」と上路は語る。それに対し木下は、コンプライアンスによって自身の制作を閉じる必要性がないとの旨を示しつつ、裸体表現の規制が実は曖昧であり、その線引きが時代によって変動することを具体例を列挙しながら解説した。

例えば、幕末の人形師が作った生人形には本物の体毛が植えられるほど、男性器が忠実に再現されていた。しかし、近代以降の写実的な男性裸体の造形表現では、男性器は露骨に隠される傾向にある。最も顕著な例としては、黒田清輝の《西洋夫人像》が1901年に東京・上野で開かれた「白馬会」で展示されたとき、警察が介入し撤去が求められた事件が挙げられる。ここでは「これからの写真」展と同様に、性器箇所を布で覆う対策が取られ、特別展示室に入れられる形で続行されたが、興味深いのはその後続世代がとった制作態度である。黒田の教え子である和田英作が2年後の1903年に描いた《こだま》では、あらかじめ腰に布を巻いた状態で描いてあり、明らかに自主規制がなされている。今では絵画や彫刻といった造形作品は規制の対象外とされているが、こうした造形された性器を「隠す/隠さない」の基準は明治時代においてもその都度変化していたことが木下によって指摘された。

また、公然わいせつ罪を筆頭に、法律における「公然」の範囲も時代や空間のコンテクストによって大きく変動する。議論の中では具体例として、2014年に起きた「ろくでなし子」の裁判が取り上げられた。彼女は自身の性器を模した3Dスキャンのデータを不特定多数の人に配布したことで、わいせつ物頒布等の罪に問われ逮捕された。このような新しい複製メディアは、公共空間において拡散可能であるために「公然」とみなされる。しかし、これが私的な空間や限られたネットワーク内でのみ共有されていた場合、罪には問われなかった可能性がある。電車や駅の中で掲載されるポスターなどの印刷物における裸体表象の規制は最も厳しいものの、今でもJRや東京メトロなど各機関によってルールが異なり、貼る場所の決定権を持つ機関によって判断されることが多い。そこに明確な法律はなく、面倒なことが起きないような手続きを取られることが多いとのこと。

では、上路が今後制作したいと考える精密な裸体彫刻はどのように扱われるのか。それは「公然」に含まれるのか。上路が主戦場とするギャラリーは必ずしも守れた空間ではなく、年齢制限や動員範囲を制限したとしても「公然」として罪に問われる可能性も出てくるのだ。上路は、自分自身のデッサンモデルの経験や水泳選手としての背景をもとに、置かれた環境によって裸の捉えられ方が異なることを実体験として語り、そのような社会の中でいかに自身の裸体像をつくり上げるのかが今後の課題であることを示し、トークイベントを閉めた。

※この記事は沼津市庄司美術館(モンミュゼ沼津)で開催された展覧会「異界訪問譚 もうひとつの世界を見る作家たち」(2024年10月12日~12月21日)にあわせたトークイベントをもとにしている。第1部では、木下によるレクチャー「美術における男らしさ 裸体編」がおこなわれ、歴史のなかで「男らしさ」がどのように表されてきたのか、戦争画や埴輪などの具体例をもとに、男性性の描かれ方を捉える講義がおこなわれた。続く第2部では、その内容をさらに深めるかたちで、公共空間における男性裸体の表象をめぐる問題性について、上路と木下による議論が交わされた。

[注釈]

1 上路市剛『上路市剛作品集『受肉|INCARNATION』アートダイバー、2023年、3頁。

2 同上、77頁。

3 同上、80頁。

4 村田眞宏、高橋秀治「『これからの写真』展に関する報告」『研究紀要』21号、愛知県美術館、2014年を参照。