絵で疑似家族を立ち上げる ──和田唯奈『ぽっかりちゃん』と「しんかぞく」をめぐって

Text:松本友也

“家族”を問い直す画家

現在開催中の「あいちトリエンナーレ」に、主催プロジェクト「しんかぞく」で参加している画家・和田唯奈。ゲンロンカオス*ラウンジ新芸術校の第1期卒業生であり、現在はオランダのギャラリー「Gallery Delaive」に所属するなど、広く注目を集めているアーティストである。

絵画という明確な軸がありつつも、和田の活動は幅広い。プロジェクト型の集団制作を行ったり、絵画教室をひらいたり、絵本を出版したりと、選ぶ媒体も多岐にわたる。それらの活動を貫く主題は──まさに「しんかぞく」というプロジェクト名に表れている通り──「あらたな(疑似)家族のあり方を考える」ことと要約できるのではないだろうか。

筆者が和田唯奈を知ったきっかけも、彼女の作品そのものからではなく「しんかぞく」展の告知テキストがきっかけだった。特に興味を惹かれたのは、家族の閉鎖性について書かれたツイートである。

そこで語られているのは、家族を否定する(家族を開け放つ)のではなく、家族の閉鎖性をポジティブに捉え返したい、といった主張だ。既存の共同体から距離を取り、かつ共同性じたいは否定せずに、可能な形の共同性をあらたに模索する。同世代の表現者による、同時代的な問題提起に、(アートとしてというよりはある種の共同体の実践・実験として)強く共感したことを覚えている。

そんな和田が、今年3月に『ぽっかりちゃん』という絵本を刊行した。絵画やプロジェクト型の展示という形で展開されてきた家族のテーマが、フィクションという形でどのように表現されるのか。本稿では、その考察を端緒に、『ぽっかりちゃん』と「しんかぞく」の結びつきに迫り、その家族と共同性をめぐる思考を整理する。なお補助線として、3月27日に『ぽっかりちゃん』刊行を記念して行われたトークイベント(映像記録は以下リンク先にて無料公開。https://artdiver.tokyo/ginzatsutaya/)での内容、および関連するインタビューに適宜言及する。本トークイベントは、和田も所属した「新芸術校」の講師・黒瀬陽平氏を司会に招いて実施され、『ぽっかりちゃん』の制作意図やその他の活動との関連に幅広く触れる内容となっていた。

喪失を疲れに読み替える

本作は、人の「こころ」のなかに胎児のように棲まう女の子、「ぽっかりちゃん」の物語である。「ぽっかりちゃん」は人のなかに棲んでいながら、彼女自身も心と身体を持った存在として造形され、ストーリーが展開されるにつれて、こころ/からだ/外界を行き来できるようになる。とはいえ和田自身がインタビュー(https://artdiver.tokyo/wada_interview/)で述べているように、それは胎児から大人への成熟というよりも、むしろ喪失を経験し、自身のなかに引きこもってしまっている大人が、その喪失に折り合いをつけるプロセスである。

喪失や傷からの完全な回復は「単純お気楽」であり、「ぽっかりちゃん」は最後まで「ぽっかりちゃん」のまま。和田はそのようなリアリスティックな認識を持ちながらも、それでも描き得る希望の形を模索している。注目したいのは、「疲れ」が印象的な場面で描かれていることだ。

愛する「ぷつりくん」が地震で負傷し、錯乱して死んでしまうと、「ぽっかりちゃん」は自らの棲まう「こころ」のなかに墓を建て、その喪失に向き合おうとする。しかしそうした喪の作業に次第に疲れてしまい、結局彼女は感情を爆発させ、子どもを流産してしまう。

また、この流産によって体外へと流れ出したしずく=水子を追いかけ、「ぽっかりちゃん」は初めて外界へと飛び出す。成熟した身体で外界を歩き回れるようになった彼女は、疲れを感じると再び心のなかの墓へと戻り、身体を休める。

喪の作業への疲れと、外界と関わることへの疲れ。引きこもるにも、外に出るにも、疲れが生じてしまう。しかしむしろこの疲れによって、引きこもりすぎて破滅したり、問いから逃げ出したりといった、極端な選択を取らずに済む。自閉にも開放にも疲れという限界がともにあり、両者は適度に入れ替わる。

家族や身体という問題の厄介さからは、逃げることも安易な解決も難しい。しかし、向き合う/逃げるの2つの状態をほどよく循環することでなら、破滅することなく、ほどよく向き合い続けられるだろう。喪失を決定的な原因による不可逆なものではなく、あくまでも一時的な「状態」だとして読み替えることこそが、和田のいう「(家族や身体、あるいは喪失との)折り合い」なのではないだろうか。

他人にも描かせること、あるいはカウンセリングとしての制作

和田曰く、本作は「ぽっかりちゃん」と同じような状態に陥っている大人のために描かれた絵本でもあるという。トークイベントにおける和田と黒瀬のやりとりで印象的だったのは、本作が和田自身の問題を描いた自伝的な作品というよりも、一般的なカウンセリングのプロセスを意識して描いたものだということだった。美大生時代に、学内のカウンセラーとのやりとりから内面の表現方法を学んでいったというエピソードもあったが、和田にとっては自己表現と同じくらい、他人にとって再現性のあるプロセスを共有することが重要なのではないか。

しんかぞくメインビジュアル

「しんかぞく」の母体にもなった、和田の実施する絵画教室「お絵描きのお家」の背景にも、こうしたカウンセリングと制作の強い結びつきがあると考えられる。時系列としては『ぽっかりちゃん』の構想があり、そこから「お絵描きのお家」、「しんかぞく」と段階を踏んでいったという話からも、その発想が自身の作品制作の枠を超えて、より実践的に「他人に(も)描かせること」へと向いていったことも納得がいく。そもそも『ぽっかりちゃん』の採用する絵本という形式も、ひとりで読むものであると同時に、誰かに読み聞かせるものでもある。

基本的には自分自身で内省する以外に確かめようのない心の問題については、他人の関わり方は限定される。解決そのものをアウトソーシングすることは難しく、その人自身の探求をエンパワーメントしたりサポートしたりする、カウンセリングないし教育のような関わり方でしかアプローチできない。和田の活動が多岐にわたるのは、その関わり方をさまざまな仕方で試行錯誤しているからではないだろうか。

いかに(疑似)家族を再構築するか

他人にも描かせる、というアプローチが最も先鋭化しているのが、すでに言及している「しんかぞく」の実践である。「しんかぞく」は「お絵描きのお家」の参加者のうち有志7人と「先生」役である和田の8人からなるチームで、2018年末から2019年初頭にかけて、計3回の展示を実施した。「しんかぞく」展(https://peraichi.com/landing_pages/view/shinkazoku)は、それぞれ①「絵が家になる」②「絵と家族になる」③「絵で家族になる」という副題をもち、直接的に「家族」をめぐる問題を扱っている。

この三段階のプロセスは、それぞれ「家族の観念から脱し」、「親と子の関係を逆転させ」、「新たに疑似家族を立ち上げる」という過程にそれぞれ対応している。①と②においては、自分の家族を作品に描くだけでなく、その作品(家族)をおままごとのように“お世話”することで、親と子どもの位置を暴力的に逆転する。家族・血縁の強制力を一旦宙吊りにしてしまうその想像力はグロテスクでさえあり、それ自体注目すべきものだったが、ここで詳細に見ていきたいのは、その後にいかに再び共同性を立ち上げるかという問題を扱った③「絵で家族になる」の展示だ。

和田による同展のステートメントでは、再び個人が結びつき合うのに必要な紐帯は「情緒」による結びつきだとされている。

でも大事なのはプロセス、キャンバスと絵の具とおろされた筆のあいだの、はずかしいくらいくっついてこすれた密なやりとり。たんぱくにしちゃだめ。お互い心をのぞきあって、ちゃんと情緒を宿すこと。するとわたしたちの関係は、実に奇妙で、きっと家族としか呼びようのないものになるでしょう。(https://peraichi.com/landing_pages/view/shinkazoku)

この「情緒」は、単なる親密さや感情的な結びつき以上のもの、具体的には『ぽっかりちゃん』や「お絵描きのお家」で探求されていたような、個人の実存的な問題意識と考えるべきだろう。所与の家族関係から一度自由になり、自分を回復するために、まずそうした内省のプロセスを経る必要がある。そのうえで、そのプロセスを相互にエンパワーメントしあい、個人が個人のままで、個人の特異性を保存したままで結びつき合う共同体。それを「家族としか呼びようのないもの」、つまり「しんかぞく(疑似家族)」と呼んでいるのではないか。

「家族とみなす」のではなく「家族になる」

そのような疑似家族は、いかにして実現されるのだろうか。③「絵で家族になる」では、ユニークな擬似連作の手法によって、それが試みられている。

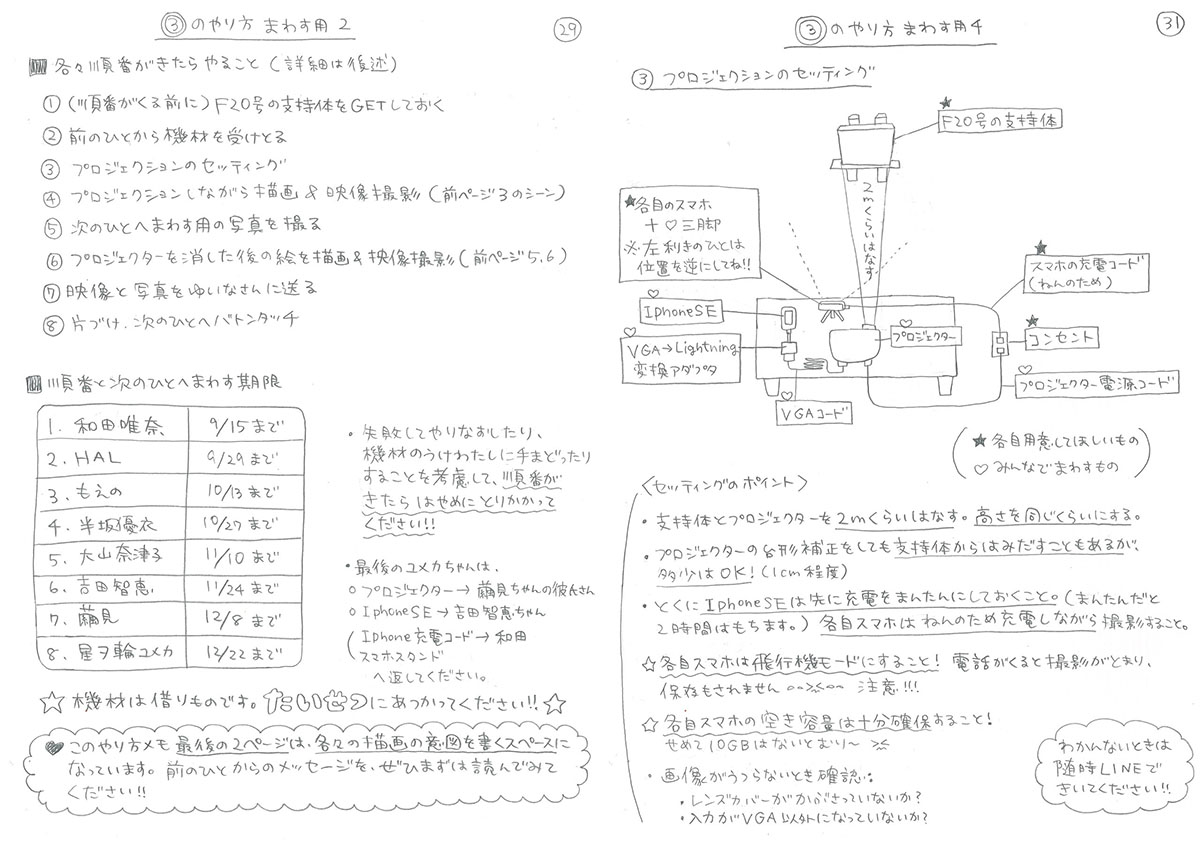

会場に展示された8人の作品は、一見それぞれが制作したもののように見える。しかし実際には、それは他人が途中まで描いた絵が投影されたキャンバスに絵を描くという、擬似的な連作としか言いようのない方法で制作されている。それぞれ離れた場所に住む作家たちは、プロジェクターとスマートフォンを次の作家へと郵送するという形で、その擬似連作を実行する。実際に手を動かして描いているのは、それぞれの絵につき一人の作家だけだが、描くプロセスには投影という形で他者の制作プロセスが入り込んでいる。その制作プロセスを撮影した映像も作品として展示されており、この共同制作そのものが展示のテーマであることは明確である。

このコンセプトはきわめてわかりやすく、鮮やかに擬似家族のアイデアをプレゼンテーションしている。しかし、椹木野衣が同展について指摘したように(https://bijutsutecho.com/magazine/review/19829)、それはあくまでも「フィクション」でしかない、と捉える向きもあるだろう。もちろん、展示としては、コンセプトと実作においてそのフィクションを十全に提示できているのであれば、まったく問題はない。しかし、単なる展示ではなく「新しい共同性を模索する」という実践として同展を捉えようとするならば、それだけでは不十分に思われる。

実は、「しんかぞく」というアイデアを最も体現していたのは、会場に置かれていた和田による手書きのマニュアルではないだろうか。そこには他の7人に向け、使用するプロジェクターの郵送方法や、作品の記録方法、注意事項等が細かく記されている。かわいらしいイラストやコメントも付されており、内輪のコミュニケーションを覗き見ているような感覚を覚えた。ミーティングの記録には、その日の気分や、誰が遅刻したかといった些末な情報さえ、交換日記のように私的な言葉で記されている。

このマニュアルは、今回の展示を(あるいは「しんかぞく」というコレクティブを)つくっていく上で必要不可欠なコミュニケーションツールとして実際に活用されていたものである。と同時に、作品として演出されたもののようにも感じられる(わざわざ手書きの指示にイラストやコメント、わざわざプロジェクターを郵送、etc)。しかし重要なのは、演出されていることと、内輪のコミュニケーションツールであることの区別は、厳密には必要ないということだ。もっといえば、演出とは必ずしも外向けに行われるわけではなく、集団をマネジメントする知恵としても用いられるということだ。このマニュアルは、そうした共同性を立ち上げる試行錯誤の痕跡を示しており、「しんかぞく」というコレクティブが単なるコンセプトに留まらないかたち・からだを備えていることを表現している。

そのことの最も重要な含意は、そこに失敗の可能性があるということだろう(工程は実際に複雑で、マニュアルは失敗のリスクに対して正しく神経質なように思えた)。「情緒」を各々に抱えながら、個人であることを損なうことなくコラボレーションする、と同時にその実践自体をコンセプチュアルなパッケージで提示する。そこで生じうるトラブルは、オペレーション上の失敗であると同時にコンセプトの失敗でもありえてしまう。集団を「家族とみなす」だけでなく、実際に「家族になる」へと到達するためには、そうしたリスクを示すこともまた、必要なプロセスだったのだと思われる。

全3回の「しんかぞく」展では、実際に共同性を可能にしているものが何なのかということがさまざまな仕方で問われていた。そして何より、そこには絵がなければならないという確信が、「しんかぞく」における和田の画家としての賭け金なのだろう。家族は絵にできる。絵とも家族になれる。絵を介して家族になる。絵画という、人でも物でもない単位がアクターとして登場している時点で、そもそも「家族」の定義は不穏に揺さぶられている。家族や身体といった所与の課題に対して、一方ではきわめて現実的な解決を志向しつつも、他方では想像力による復讐を志向している。その両輪で打ち手を模索するのが、『ぽっかりちゃん』と「しんかぞく」に通底する、和田唯奈という作家に特異な態度と言えるのではないだろうか。