『蓮の暗号』著者インタビュー|東晋平「世界と分かち合いたい日本文化の“本質”とは?」

中世においてはハイクラスの教養として広く親しまれていた〈法華〉。その影響は、文学、演劇、音楽、舞踊、茶、美術・工芸といったあらゆる領域に表れていると言います。しかし、現代の私たちが法華を意識することは極めて稀なこと。そうした中、日本文化の底流にある法華の水脈を今一度捉え直すことは、現代においてどのような意味を持つのでしょうか。

― 『蓮(はす)の暗号』というミステリアスな書名はどのように決めたのですか。

東 私自身、編集者としてたくさんの本に関わってきましたが、本のタイトルは往々にして最後に決まるし、たいていは出版社がつけるもの。さらに言えば出版社の中でも営業の人たちの決定権が強いんですね。だから筆者の思いは必ずしも反映されないことが多い。

今回、noteで連載を始めるにあたっては、最初にタイトルから決めようと思いました。タイトルによって自分が書く内容が方向づけられるだろうと思ったからです。今でも覚えてますが、風呂場で湯船に浸かりながら考えていたら、ふと「蓮の暗号」って頭に浮かんで、「あ、これだ!」と。

テーマどおりに「日本文化と法華思想」というようなタイトルだってあり得ました。しかし、自分はアカデミズムの人間ではないし、できるだけ一般読者に届けたい思いもあり、硬いタイトルにはしたくなかった。読者と一緒の目線で謎解きをするような、ある種のエンターテインメント性を盛り込んでおこうと思ったんです。

― 「蓮(はす)」という言葉には仏教との親和性を強く感じますが、法華経との関連でいうとどのような意味を持っているのでしょうか。

東 法華経の正式名称は妙法蓮華経です。ここに蓮華=蓮の華という文字が入っています。植物は花が散った後に実がなるわけですけど、蓮は花と実があたかも同時にできるように見えるんです。花という原因があって、実という結果になる、これが植物における「因果」ですが、蓮の場合、花と実が同時にできる、つまり原因と結果が同時にある。これを仏教では因果俱時(いんがぐじ)と言います。私たち衆生を因とするならば、修行をしていつか遠い未来に果としての仏になるというのが一般的な仏教の思想です。因果俱時とは、衆生の生命の中に本来、仏性がそなわっているという法華経の思想です。

また、「泥中の蓮」という言葉があるように、蓮は汚い泥の中で、その泥を滋養に変えて美しく清らかな花を咲かせます。ここには煩悩や苦悩の渦巻く現実の人生、現実の社会のなかで、自身の生命にそなわった仏性を開花させていくのだというメッセージが込められています。このように「蓮」という植物には様々なニュアンスが仮託されていて、妙法蓮華経を象徴する文字として蓮を選びました。

― あの世への往生を説いた浄土系の仏教、座禅による精神統一を中心におく禅宗、曼荼羅や加持祈祷、即身成仏のイメージがある密教などと違い、「法華」と聞いてイメージできるものがない方も多いと思います。端的に伺いますが、「法華」とはどのような思想なのでしょうか。

東 法華思想とは法華経という経典をもとにした思想です。今ではピンとこないかもしれませんが、いわゆる仏教文化圏の中で、最も多くの言語に翻訳されて、印刷の版が最も多い経典が実は法華経なんです。法華経はその意味で古来、経典の王様と書いて「経王」と呼ばれてきました。

「宗教はアヘン」というマルクスの有名な言葉もありますが、確かに宗教にはそういう側面があって、人を眠らせる(=考えさせない)宗教だとか、トリップで一時的に苦を忘れさせるものもあります。それに対して法華経は、むしろ人を目覚めさせる思想だと思います。自分が救いを請う側だと思っていた民衆に対して、仏と同じ使命感に立って、この現実世界をより良いものに変えていく主人公なのだという自覚を持たせていく思想。万人に等しく尊厳を見ていく思想ですね。

鎌倉時代に日蓮が登場すると、さらに一段ギアが上がります。誰かに祈祷してもらうのではなく、自分で祈って願いを叶えていく方途が開かれた。もともと比叡山には天台宗の法華思想があったわけですが、商工業者である室町時代の京都の町衆の間で日蓮の法華思想が強く支持されていったのは、そうした部分への共感が広がったからでしょう。

― 本の中では、平安時代から江戸時代にかけ、ハイクラスの教養として法華思想が広まっていたことが詳しく書かれています。にもかかわらず、法華思想が現代では忘れられてしまった理由について、取材を通して結論に辿り着けましたか。

東 これほど日本文化のど真ん中を貫いているのに、人々が気づかないというのは不思議ですよね。

それについては、二つの方向から考えています。一つは法華思想が特定の形式を求めなかったこと。神道だったら伏見稲荷の赤い鳥居とか、禅だったら枯山水、密教だったら曼荼羅だとか不動明王という独特のビジュアルがイメージできますよね。一方、法華はその手のビジュアルをあえて出さない。その理由としては、日蓮が偶像ではなく「南無妙法蓮華経」の7文字を中心にした文字曼荼羅を本尊としたこと、さらには法華経があくまで現実社会での格闘を重視する思想だったからだと思っています。非日常の異世界に価値を置く思想だと、その非日常を魅力的に視覚化する必要がありますが、法華では必要とされなかった。

もう一つの理由は、17世紀中頃に寺請制度が完成し、国家権力によって強制的に自分の帰属すべき宗派が決められ、布教が禁じられたことがあります。他の宗派に関心がなくなり、コミュニケーションもなくなってしまった。同時に、仏教は、ある種アカデミックなものから、葬送の宗教、先祖供養の宗教につくり変えられてしまった。これは致命的だったと思います。ダメ押しとなったのが、明治の廃仏毀釈、そして敗戦による価値観の転換です。

欧米人が聖書を語るように、かつて法華経は日本の文化人にとって当たり前の教養だったのに、そうした経緯で見失われていったのではないでしょうか。ただ、気づかないだけで深いところでは今も潤しているんです。

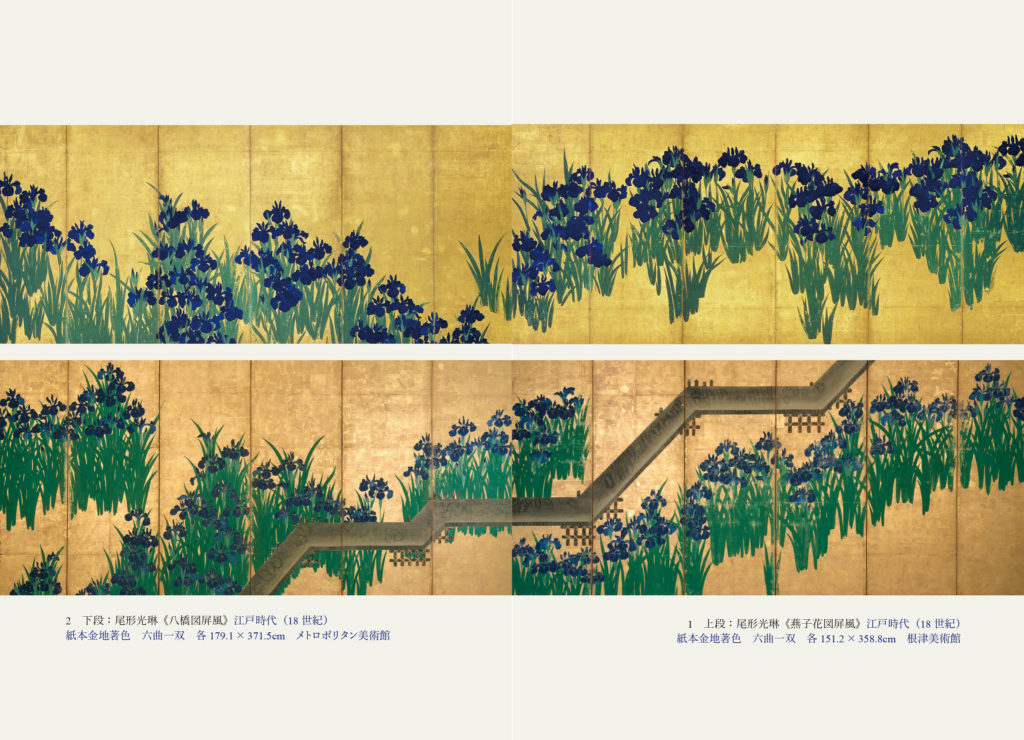

― ニューヨークのメトロポリタン美術館で出会った尾形光琳の《八橋図屏風》。この作品が出発点となった「蓮の暗号」を解く旅ですが、中でも本阿弥光悦には多くのページを割いて論じています。日本文化において、光悦を重要視した理由をお話しいただけますか。

東 日本文化を考えていくと、大陸文化というものが常に先進的な模範としてありました。では、大陸文化とは違う本当の意味での「日本文化」が生まれたのはいつだろうと。それは、本阿弥光悦や俵屋宗達がいて、それが尾形光琳に着地していく時期、千利休が現れ、長谷川等伯が現れ、狩野派がいてという時代。つまり16世紀の織豊時代から江戸前期の18世紀初頭までが転換点になるだろうという気がしたんです。

そして、その流れの中心にいたのが本阿弥光悦でした。本人に自覚があったかはわかりませんが、歴史を振り返ったときに、光悦というのは、京都の様々なクリエイターたちをつなぐキーマンであり、新しい美意識のプロデューサーでした。それを象徴してるのが「光悦がな」と呼ばれるひらがなの書風です。中国文化である漢字をいかに美しく書くかではなく、日本で生まれた「かな」を美の対象として完成させた。日本文化を代表する琳派も光悦から始まっており、その美意識は一般庶民の感覚として今日まで浸透している。光悦に重きを置いたのはそうした理由です。

― 光悦自身の美意識はどのように形成されたと考えていますか。

東 ここは想像するしかないことですけど、本阿弥家の家職である刀剣の磨礪(とぎ)・浄拭(ぬぐい)・鑑定(めきき)の三事を通して、日本最高峰の刀剣を扱うことができた事実は、当然、光悦の美意識を磨き上げただろうと推測できます。もう一つはやはりネットワークでしょうか。戦国の世で、武将同士はデリケートな関係もあったでしょうけれど、本阿弥家はそこを飛び越えて、有力な武家や公家と交流ができた。光悦は当時の一流の文化人のサロンにも出入りしていますし、それぞれのお家が持ってる家宝もたくさん見てきただろうと思います。

― また、法華衆であった本阿弥家は法華のネットワークにもアクセスできたわけですよね。本の中では「天文法華の乱」について触れ、その中で本阿弥家が果たした役割についても述べています。この「天文法華の乱」の意義についてはどのようにお考えですか。

東 安土桃山期から江戸初期というのは、血生臭い時代から天下泰平へと変わっていく転換点なのですが、本阿弥家などの有力な町衆が、「美」の力をもって調和への内発的な欲求を為政者たちに促したのではないか。つまり、文化こそが平和の創出を担ったのではないかという仮説がこの本で書きたかったことの一つです。その転機となったのが天文法華の乱ではないかと私は思い至りました。

宗教は本来、素朴な人間の祈りから始まって人間の幸福のために生まれたはずなんです。それが、制度化され、権威化され、目的化されていくと、いつしか人間が手段化されるという逆転現象が起きてくる。天文法華の乱もそうした構図の中で起こったものです。ここで敗れた本阿弥家などの法華衆は京都を追放されてしまいます。やがて再び京都に戻るわけですが、法華町衆たちがこれ以降の時代の文化を牽引し、日本の美意識が花開いた様を見ると、町衆の中に大きな内面の変化があったと考えざるを得ない。こうした推論は学術的に書くのは難しいでしょうが、それこそ素人の特権として書いてしまおうと思ったんですね。

― 大胆な仮説といえば、宗達の《風神雷神図屏風》に関しての読み解きもハイライトの一つになっています。ネタバレにならない範囲で伺いますが、この着想はどこから得たのでしょうか。

東 まずは、あの有名な屏風の主題がどこにあるのか。つまり、風神雷神が主題なのか、それとも中央の大きな余白が主題なのかということは、自分の中でずっと考えていたことなんです。考えすぎだとも言われましたけど、そんな折に林進先生の『宗達絵画の解釈学―《風神雷神図屏風》の雷神はなぜ白いのか』を読みました。本の中で林先生は、《風神雷神図屏風》は鑑賞絵画として評価されているけれど、本来は宗教的な意味を持つ作品ではないかとおっしゃっている。あの空白にこそ、主題があるんじゃないかと。自分の妄想もあながち的外れではなかったんだと思いましたね。では、そこにある宗教的な主題は何かっていうことを、素人の特権として好きに論じたんです。

― 風神雷神が乗っている雲が黒い雲だという話と、光悦の茶碗《雨雲》とが、仮説によってリンクしていく様はとてもスリリングでした。

東 今、我々は「雲」と言えば、白い雲を思い浮かべます。黒雲って、なんとなく不吉だし、災いをもたらすイメージもありますね。しかし、宗達の風神雷神は黒い雲に乗っている。それはなぜなのか。

2015年の秋に京都国立博物館で開催された「琳派誕生400年記念 琳派 京を彩る」は、宗達の《風神雷神図屏風》だけでなく、光琳、抱一の風神雷神図が揃い踏みをした本格的な展覧会でした。そこで出会ったのが、光悦の《雨雲》という黒樂茶碗でした。雨雲という銘を誰がつけたかはわかっていないのですが、黒い雲から驟雨が降り注ぐような茶碗を見て、私は直感的に法華経の七つの喩え話の一つ「三草二木の譬え」を思い起こしました。

三草二木の譬えとは、地上には多様な植物があり、それらに対して世界を覆うような大きな雲が現れて、雨を降らしていくという話です。その雨はどんな植物にも等しく注いでいく。三草二木は衆生の多様性です。雨は法華経の教えのメタファーで、仏は本来、全ての衆生に対して「誰もがブッダになれる」という教えを等しく届けているんだと。

― さらには「三草二木」の植物のイメージが、冒頭の《八橋図屏風》に宿る生命力というところにつながっていく。

東 そうですね。近世の日本美術には植物を描いたものが多くありますが、それまでは植物が主人公になる美術はあまりなかったんじゃないでしょうか。しかも、当時において植物を描き始めた絵師の多くは法華衆でした。現代を生きる我々には法華に対する理解がないためピンとこないけれども、当時は、絵描きもクライアントも含めて法華を共通の素養として持っていますから、植物が描かれているのを見れば「三草二木」だなとなる。草花を描いているようで、それは同時に一切衆生、生きとし生けるものを描いていることになります。今の日本画でも花鳥風月と言いますね。そこに一つの要素として法華経の思想があるということは再認識されていってもいいのかなと思います。

― 光悦、宗達、光琳といった琳派の系譜について書かれた一方で、本の後半では、タゴール―北斎―宮島達男がいくつかのキーワードで結ばれていきます。とりわけ本の最後に宮島達男論を入れたのはどんな意図がありましたか。

東 法華が過去の芸術の中にのみ息づいているのではなく、実は今も脈々と受け継がれていることを書きたかったんです。私の全く勝手な解釈ですが、宮島達男は日本文化のメインストリーム、嫡流なんだと思っています。外見はデジタルの数字を用いた現代美術ですから、一般の方からするととても奇抜なものに映るかもしれませんが、法華思想を軸にしている意味で、実は宮島達男は日本美術のど真ん中じゃないのかと。あくまで私の見立てですが。

また、タゴールや北斎について触れたのは、この本がいつか外国の方々に読まれてほしいと思ったことが理由の一つにあります。外国の方にいきなり法華と言っても伝わりづらいでしょう。でも、タゴールや北斎といったものを介すれば、少し分かち合いやすいと思った。宮島達男も日本よりもむしろ世界で知られているアーティストですし。彼らの作品を通して、日本文化の底流にある法華というものについて、理解までしなくていいけれど、そういう水脈があるんだと関心を持ってもらえたらいいですよね。

読者についてもう一つ言うと、若い世代のことを考えました。実はこの本で個人的には少しばかり挑戦をしていて、それは文体を変えることでした。40年近く物書きをやってきた人間が文体を変えるのは難しいチャレンジではありました。私の身についていた文体というのは、やっぱりもはや古めかしい「昭和の文体」なんですね。編集者として連載に伴走してくれたBUNBOUの若い仲間から「文体を変えろ」とミッションを言い渡されたわけです。正直、文体の変更がうまく機能したか自分ではわかりません。ただ人文系老舗出版社の社長さんにお会いした際、真っ先に「なにより文体がよかった。読みやすかった」と言っていただけたので、少し安心しています。

― 外国の人や若い人、あるいは美術の専門家ではない人にも開かれた本にするために、装丁にもこだわりをお持ちですね。

東 はい。今回の装丁は矢萩多聞さんにお願いしました。本来だったら専門家しか読まないような学術書やそれに類する本が、多聞さんの手にかかると装丁の力で、その分野に関係ない人でも本を手にとりたくなるんですよ。私はそこに魅力を感じて、まだ本のタイトルしか決まっておらず、1行も原稿を書いていない段階で多聞さんに装丁をお願いしたんです。多聞さんも苦笑いしながら「書けた時は読ませてください」なんておっしゃっていましたが(笑)。実際、装丁は好評で、《風神雷神図屏風》を採用したカバーのデザインも本の内容を汲み取っていただいて、とても素晴らしいつくりになっていると感謝しています。

大前提として、私はこの本がどのように読まれてもいいと思っているんです。日本文化論として読んでいただいてもいいし、平和論として読まれてもいい、もっと単純に歴史ミステリーとして捉えてもらってもいいし、あるいは宮島達男論として読んでもらってもいい。読む人の自由に委ねたいですね。だから、まず魅力ある装丁にしたかったんです。

矢萩多聞によるカバーデザイン

― エピローグに、「この10年余、好奇心の赴くままに、あるいは運命に導かれるように、さまざまな人と出会い、旅をし、私は自分の深部を覗き込んできた。言ってみれば本書は、私の精神史のささやかな記録でもある」と書かれていることがとても印象的でした。東さんが「蓮の暗号」の解読を通して、ご自身の人格を鍛えることの重要性を再認識しているようにも読めました。

東 人格者だなあと感じ入るような人と身近に接していると、やっぱり本人が努力して人格を鍛えているんだなと思います。私自身はおよそ人格者などとは程遠い、社会性の足りない他人に迷惑をかける種類の人間です。ただ、それもドラマに変えて、一生をかけて自分という人格を完成させていきたいということは強烈に思うようになりました。まあ、言うは易しですが。一生かけて山に登っていこうと思っています。

― 人格と法華との関連で言うと、「なにがあろうとも恐れず、憂えず、心をきたえよ」という日蓮の考え方を引きながら、「成仏とは、一面からいうと、今世での人格の鍛錬、自己変革そのものであった」と独自の宗教観を述べていますね。

東 自分にとって幸福とは何だろうと考えた時、「自分の願いを叶えたい」とか「大事な人に幸福になってもらいたい」とか様々な答えはあるのでしょうが、やはりど真ん中のテーマとしては、自分の人格をどう磨き上げて自分なりに完成させるかということがあるんだと思うんです。自分をどう変革するかということが一切の基軸になる。そこを抜きにして外的なラッキーを求めてもむなしいですからね。

死後の幸福なんて検証しようがないわけですから、やはり自分が生きている人生において、自分自身が質的にどう向上したのか。そこに何らかの確証があったときにはじめて、他者の幸福や自分や愛する人の死後の安穏も可能性が見えてくるんじゃないでしょうか。日本のインテリはそうしたことを「現世利益」と馬鹿にする傾向がありますが、目の前の苦悩というものに対して何の手も打てない思想が、なんで死後の世界を救えるのか。これは日蓮が持っていた問題意識でもあります。こうした現世の抜き差しならない現実に立ち向かう姿勢が、当時の京都の町衆に非常に共感されたと思うんです。

― この本のテーマの一つは、16世紀から17世紀の動乱の時代に、京都の町衆を中心に法華文化が生まれたということですが、一方、現代も動乱の真っ只中と言うことができます。東さんは、今、この時代に〈法華〉の水脈を世に出すことの意味をどのようにお考えでしょうか。

東 『蓮の暗号』を書こうと思った一つの契機は東日本大震災でした。にもかかわらず10年ほど書けずに放置していたときに、この未曾有のコロナ禍が起きて、いよいよ背中を押されて書くことになったわけです。そして、思いがけず単行本化の話をいただいて、2022年の2月に初校が上がってきたそのときに今度はウクライナ侵攻が始まった。完全に想定外ですよね。ニュースを見れば、安全保障の専門家などがかなり真剣に核戦争のリスクを論じている。4月の刊行予定でしたが、もし本が出るまでに核戦争が始まってしまったら、本など出せないなあと真剣に憂慮していました。

震災という天変地異があり、100年に一度の疫病があって、そして戦後最大のヨーロッパでの戦乱があってというのが今という時代です。しかし、歴史を振り返れば、社会が混迷したり行き詰まったりしたときに、実は思想や文化というものが深まっている。だから、今はまさに新たな時代精神を開いていく時期であり、そのためには日本の深部を潤してきた法華の水脈を辿ることにも意味があるのではないかと思っています。

それからもう一つ、世界の中心軸が否応なしにアジアに移りつつある状況もこの執筆を後押しした要因です。欧米の人たちから見た「物珍しい」アジアではなく、アジアの地下深くに流れていた叡智を、自分たちでもう一回きちっと検証していく必要性を強く感じます。法華というアジアの叡智が、大陸の東端にあるこの島国で保存されて、熟成してきた。酒醤油が蔵の中で発酵し熟成してきたように、日本列島という蔵の中で熟成され、独特の文化の土壌になってきてることを虚心坦懐に見つめ直してもいいんじゃないかなと思います。

経済もハイテクも工業製品も日本が一番という時代はとうに過ぎ去ってしまった。むしろ少子高齢社会の先頭を走るような国が、これから世界に対して何を分かちあっていけるのかを考えたときに、それは文化しかない。「おもてなし」などという表面的な日本文化を輸出するのではなく、日本文化の本質にあるものを世界と分かちあっていくべきだと思っているんです。

(2022年6月13日・BUNBOU事務所にて収録)

Photo:宍戸清孝

東晋平(ひがし・しんぺい)

文筆家・編集者。1963年神戸生まれ。現代美術家・ 宮島達男の著書『芸術論』(アートダイバー)、編著書『アーティストになれる人、なれない人』(マガジ ンハウス)などを編集。

東晋平『蓮の暗号 〈法華〉から眺める日本文化』

日本の底流に脈々と受け継がれてきた「法華」の水脈を辿り直し、今日と未来への可能性を展望するスリリングな日本文化論。