連載|レントゲン藝術研究所の研究(1)レントゲン藝術研究所のあゆみ Text:鈴木萌夏

レントゲン藝術研究所は、茶道具を中心に取り扱う古美術商である株式会社池内美術の現代美術部門(支店)として設立された。今回はまず、レントゲン藝術研究所のあゆみについて確認したい。

古美術池内から池内美術へ

レントゲン藝術研究所のディレクターである池内務(以下、「池内」)は、ギャラリーをオープンした経緯について、いくつかのメディアで語っている。現在もインターネットで簡単にアクセスできる情報源として、岡部あおみが美術関係者に行ったインタビューをまとめた「Culture Power」(http://apm.musabi.ac.jp/imsc/cp/menu/gallery/RENTOGEN/intro.html)、アートフェア「KOBE ART MARCHE」によるインタビュー記事(ttps://www.art-marche.jp/interview/02/)などがある。書籍では『G12: twelve gallery owners』(山内宏泰編著、東京地図出版、2009年)などにもギャラリーの成り立ちが記載されている。それらの情報を元に池内が弱冠25歳でギャラリーのディレクターになった経緯を以下に簡単に記述する。

池内は、祖父の代から茶道具を中心とした古美術商の長男として1964年に誕生し、後継としての教育を受けて育った。しかし、当人は中学生の時に「美術商になるのはいいが、古美術はわからない」と宣言したという。すると父は「自分のわかる美術品を探してこい」と美術館やギャラリーへ行くことを勧めた。そこで東京都美術館や銀座の画廊へ足繁く通い、1978年の当時14歳の池内は西武美術館で行われたジャスパー・ジョーンズの大回顧展を見て衝撃を受ける。池内は当時を振り返り「ジャスパーの作品を見た時、美術っていうのはこういうのでいいんだ、これなら俺はわかると思ったんです。アメリカンポップがどこかで自分の根っこというか原点になっているのではないかなと思います」[1]と語った。

ポップ・アートとともに池内の原点となるのが演劇であった。池内は、中学生で演劇に興味を持ち、玉川大学の演劇専攻に進学した。1988年に卒業した後は自らが主宰となり、劇団を立ち上げた。そんな中、1990年に平成2年法律第64号(6月29日公布)として商法が改正された。債権者保護の規制(株式会社1,000万円・有限会社300万円の最低資本金制度の導入など)に伴い、古美術池内も株式会社池内美術として事業拡大を行った。当時演劇団を立ち上げ、活動していた池内に父親から帰ってくるようにと連絡があった。しかし池内は「帰るのは構わないが俺は現代美術をやる」「京橋ではなく新しい場所を用意するように」と宣言したのだった。そして古美術池内から株式会社池内美術になり、その現代美術部門としてレントゲン藝術研究所が誕生した。

ギャラリー名とコンセプト

レントゲン藝術研究所は1995年12月をもって閉鎖するが、「レントゲンクンストラウム」とギャラリー名を変え、青山に拠点を移した。2001年に株式会社池内美術から独立し、株式会社レントゲンヴェルケとして「レントゲンクンストラウム(吉祥寺)」、「ヴァイスフェルト-レントゲンヴェルケ(六本木)」、「ラディウム-レントゲンヴェルケ(馬喰町)」、「レントゲン藝術研究所準備室(調布、金沢)」と拠点を変えるごとにコンセプトを設け、名前を変えて現在も活動している。2019年まで公開されていたウェブサイトには「レントゲンヴェルケ」という名前の由来について、以下のように記述されていた。

「レントゲンヴェルケ」とは、放射線の一種であるX線の意、「レントゲン」と、英語の「works(仕事)」に相当するドイツ語の言葉「werke」を組み合わせた造語です。X線を意味する「レントゲン」は、自然界には存在しない、言わば人工の光線です。それは、人間の肉体を透過し、骨格を中心とした内側を映し出します。私たちはその効果をアートと同一と考えます。「art」という単語は、「人工の~」を表す単語「artificial」から派生した言葉であり、「art」とは、人工物=人間が作り出すものの総称と捉えることができます。それらが時として人を感動させ、時として人を幻滅させる、つまりは内側を映し出すのです。「レントゲン」も「アート」も、人間の作り出したものであり、人間(アーティスト)の内面を映し出すという意味において、シンクロするのです。また、「レントゲン」は、放射線の測定単位の一つです。つまりは、「エネルギーの数値化=作品の価値付け」という式を導きだします。これは、私どもが自らを誇りを持ってコマーシャルギャラリーである、という事の証左なのです。さらに、日本国内には無数のギャラリーがありますが、ドイツ語の名称を持つものは、私どもを含めて、ほんの数社です。それでありながら、小学生でもわかる「レントゲン」という単語を用いる事により、一度聞いたら忘れないポピュラリティを得ようと考えています。そこには、「個性と普遍性」というアートの持つべき力を表象させようという思いも込められています。「レントゲンヴェルケ」とは、人間が作り出すことのできる「美」と、アートにかかわる仕事に対する賛美から生まれた名前なのです。

「レントゲンヴェルケ」ホームページより(現在は移転に伴い封鎖されているが、2019年6月にサイトを印刷したものを参照)

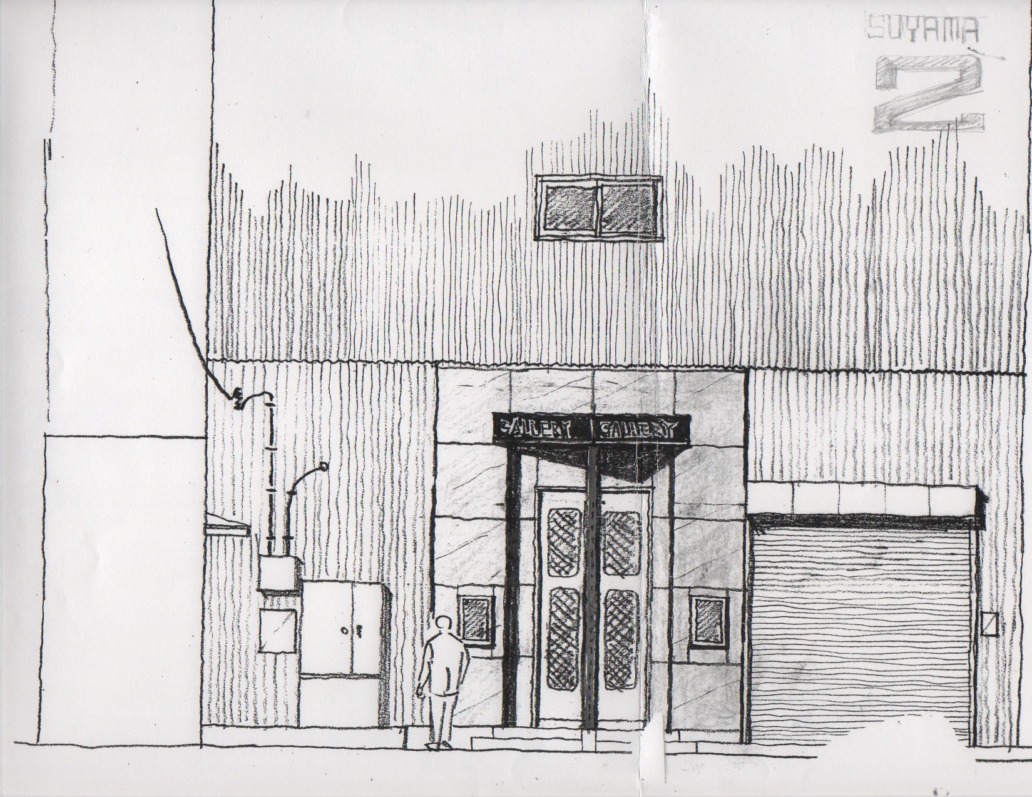

図1 レントゲン藝術研究所の内装設計の図面表紙

図1 レントゲン藝術研究所の内装設計の図面表紙

「レントゲン藝術研究所」という名前を決めた際の資料が残っている。[図1]はレントゲン藝術研究所の内装設計の図面の表紙画像である。当初「レントゲン」という名前はまだ決まっておらず、ウィリアム・ギブスンの小説に出てくる概念から「マトリックス(MATRIX)」という名称を構想中であった。しかし既にベイスギャラリーというギャラリーの会社名がマトリックスジャパンであったために、「マトリックス」と名付けることを断念した。そして図面の表紙に鉛筆で「(仮称)Röntgen」と書き込まれているのが、「レントゲン」の名称を思いついたとされるメモである。

レントゲン藝術研究所の内部構造

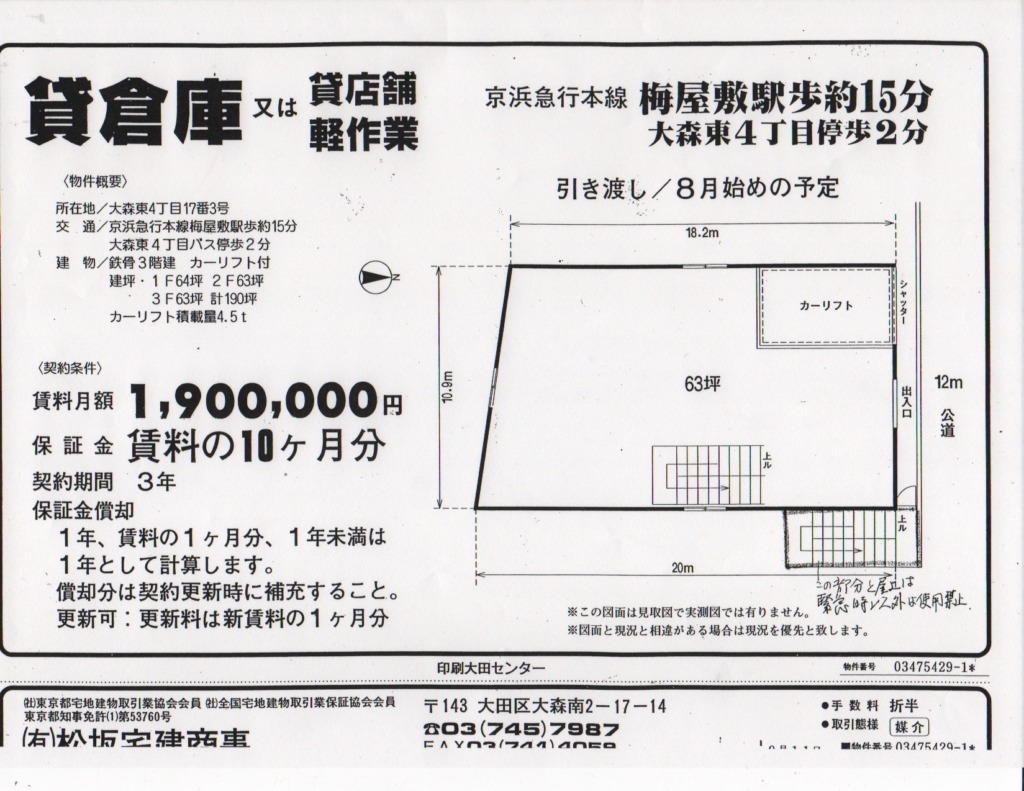

図2 当時不動産屋から送られてきたという、実際の物件の間取り図

図2 当時不動産屋から送られてきたという、実際の物件の間取り図

ギャラリーを立ち上げるにあたり、池内がまず行ったのが建物を探すことだった。ニューヨークの巨大なギャラリーのように倉庫でギャラリーをやりたいというイメージがあり、不動産屋をいくつか当たり物件を探したが思い通りの物件は見つからなかった。ある朝、父の事務所に行ってみると床がファックスのロール紙でいっぱいになっていたそうだ。それは不動産屋がまとめて送ってきた物件データだった。そして長い紙の一番最後に、掲載されていた物件が後のレントゲン藝術研究所となる[図2]。保証金は10か月分で1,900万円。各フロアが63〜64坪の3階建て、計190坪。天井の高さが、1階4.7メートル、2階4.3メートル、3階4.2メートルという巨大な空間だった。さらにこの建物は東京タワーと同じ1958(昭和33)年に建てられたもので、2トン車を1階から3階まで運べるカーリフトがついており、作品の搬入などにも使用された。それだけでなく、1996年にロッテルダム国際映画祭に招待上映され、その後各地を巡回した福居ショウジンの映画『ラバーズ・ラバー』の撮影などにも使用された。

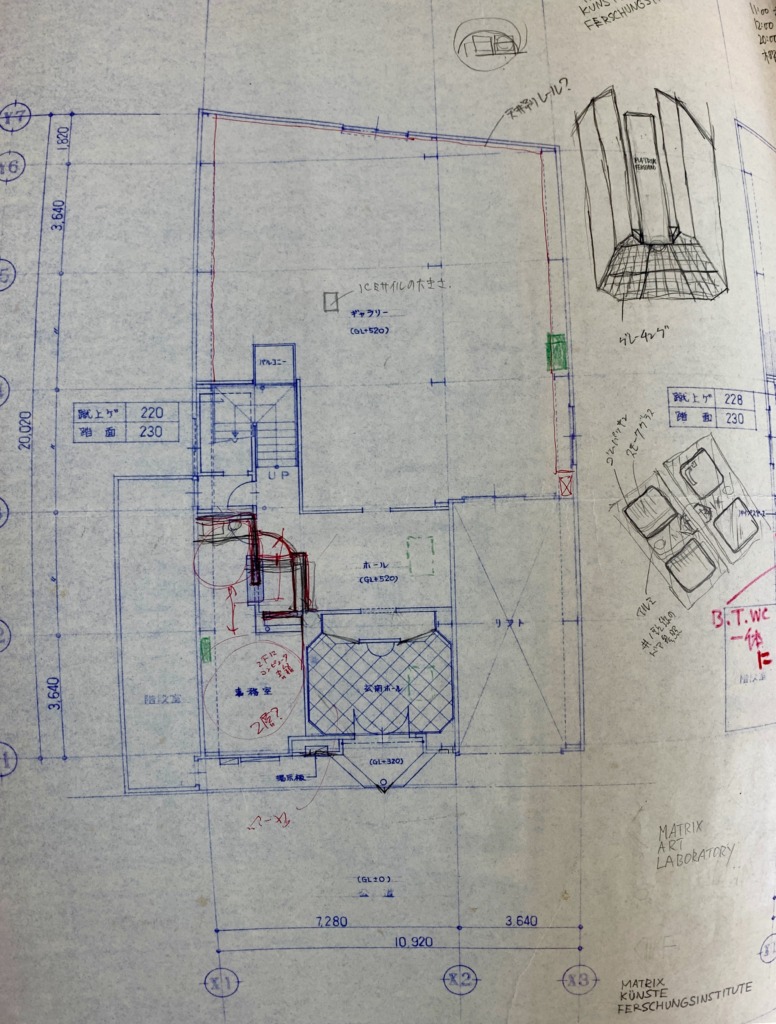

図3 レントゲン藝術研究所の図面

図3 レントゲン藝術研究所の図面

レントゲン藝術研究所の施設は特殊な構造だった[図3]。まず入口だが、前に立つと扉が蛇腹状に自動開閉する仕組みになっており、これは実際に化学実験室や病院の手術室などで使われる扉と同じものであった。中へ入ると大きな壁が立っており、そこに展覧会タイトルなどがカッティングシートで印示された。来場者は、その壁を両サイドから回り込むようにして展覧会会場へと移動しなければならなかった。この壁は、池内の希望で取り付けたもので、茶席の概念が取り入れられている。茶事において寄付を通ってようやく茶を嗜むことができるように、ギャラリーを入ってすぐの空間に壁を立てることによって展示室までの距離を長くとることができるのだ。目的地まで時間をかけることで、日常を忘れてお茶の世界に集中していくという茶席のシステムをギャラリーに取り入れた。これは現代美術のギャラリーでありながら、古美術や茶道具を取り扱う池内美術を母体とするレントゲン藝術研究所ならではの構造だと言えるだろう。その壁を越えると奥に展示スペースがあった。事務所は2階にあり、3階は倉庫になっていた。3階では時々、常設展のような小規模な展覧会を行ったり、巨大な空間を生かして作家が大きな作品の制作に使用していたようだ。例えば、古井智はレントゲン藝術研究所での1992年の個展「Myth-Less Mythology」のため、横幅3メートルを超える《Liquid Cosmos》などを制作するべく、画面に印画紙を貼り、3階で焼き付け作業を行った。レントゲン藝術研究所から送ったファクスの写しを見ると、村上隆が送信者であるものが多く存在しており、展覧会に参加する以外にも、若手作家が滞在制作することが多かったと推察できる。

レントゲン藝術研究所の場所

レントゲン藝術研究所の住所は東京都大田区大森東4-17-3 で、最寄り駅の京急梅屋敷から徒歩で約15分の場所にあった 。梅屋敷駅というのは各駅停車しか止まらず、京急蒲田駅と平和島駅の間に位置する。そもそも大田区とは1947年に、当時の「大森区」と「蒲田区」が一緒になって誕生し、両者一字ずつを取って命名された。大田区は羽田空港などもあり、湾岸地域として知られるほか、大規模製造を支えてきた町工場が集積し、事業所数および従業員数において都内で最大級の規模を誇っているエリアでもある。80年代から90年代にかけて海外では湾岸エリアに倉庫を改装したような巨大なギャラリーが数多く登場した。レントゲン藝術研究所はそのような海外のギャラリーを設立時のイメージとしていたため、東京都大田区大森東のこの場所が選ばれたことは当然でもあった。

2012年に京急電鉄が高架化されたことをうけ、2019年頃から高架下スペースを活用したものづくり複合施設がいくつも開業している。そこでは、新しい発想を持ったクリエイターと技術力を有した町工場などの協業が促され、新たなものづくりの場が提供されている。例えば、蒲田エリアにおいて工房やシェアオフィス等クリエイターのための拠点づくりを行う株式会社アットカマタによって運営されている「KOCA」は、クリエイターと町工場が協働し誰でも本格的にものづくりに取り組める施設で、梅屋敷駅の高架下に設立され、不定期ではあるが、展覧会なども開催されている。レントゲン藝術研究所移転後も、大田区にはその意思を継いだような活動が各地で見られている。しかし、当時のレントゲン藝術研究所は決してアクセスが良かったとは言いがたく、レントゲン藝術研究所周辺は住宅街で、展覧会を見た後に立ち寄ることのできる場所も少なかった。にもかかわらず、記録写真には警察沙汰になるほど展覧会初日のオープニングパーティーには人が押し寄せた様子が写っていた。そこまで、若者が多く集まり、熱狂したのはなぜなのだろう……。

今回はレントゲン藝術研究所誕生の経緯を確認した。次回はレントゲン藝術研究所がオープンする前の当時のアートシーンについて確認していくことにする。

註

[1]2018年10月5日、池内務へのインタビューより