SERIES―1990年代とはなんだったのか 第1回 インタビュー| 中村ケンゴ(前編)「シミュレーショニズムの受容をめぐって」

2020年代が幕を開けた現在。30年という月日が経ちつつも、文化・経済・政治、あらゆるところで「90年代」は顔を見せ続けている。それは美術分野も例外ではない。現在のアートシーンを考えるためにも、1990年代を総括することは有用である。では、1990年代のアートシーンではなにが起き、当事者たちはなにを考えていたのだろうか。

シリーズ第1回では、1990年代に学生時代を過ごし、1994年に作家としての活動を開始、また2014年には『20世紀末・日本の美術―それぞれの作家の視点から』の編著者として1990年代の検証を試みた中村ケンゴに、当時の文化状況と美術の関係について話をうかがった。

バブル景気下の文化状況

― 今から振り返ってみて、1990年代とはどのような時代でしたか。

中村 バブル景気の余波が続いていて、自分や国の将来について、差し迫った危機を感じることはありませんでした。ずっとモラトリアムであることを許されているような雰囲気があったと思います。近年、中国の深センがサイバー都市として評判になっているように、当時の東京は、最先端の文化都市として世界中から注目を集めていました。身近なところでは食文化が大きく変わりましたね。「カフェ」や「イタ飯」といった表現も80年代後半から使われ始めて、スパゲッティではなくパスタと呼ぶようになり、ティラミスが流行し、ワインを飲むことも一般化しました。高度経済成長が過ぎ、バブル景気を通じて、一般の人たちもそれぞれに洗練されたライフスタイルを求めるようになった時代だったと思います。

一方で、美術の世界はまだ時代に追いついていない状態でした。例えば、竹橋の東京国立近代美術館の食堂(とてもレストランという雰囲気ではなかった)では、食券を買っておばさんに渡すと、給食みたいなカレーライスが出てきて、卓上にはチューブの醤油とソースが置いてあるといった感じでしたね。

また、ポップカルチャーを通して「グローバル化」というものを実感しました。私が1998年にドイツのケルンで開催されたグループショウに参加した際に、Corneliusのドイツ公演のポスターを見かけたんです。自分たちがイギリスのインディーズバンドや北欧のポップミュージックを聴いているのと同じように、海外の若者も日本のミュージシャンの楽曲を聴いていた。同時代のユースカルチャーが国境を越えて、一つの文化として成立していることを実感しましたね。

《スピーチバルーン -スピリッツ-》1995年 72×60.6cm 和紙、岩絵具、顔料、膠

漫画の吹き出しを再構成し、日本画の技法で文様のような画面を描いている作品。1995年に発表された3作品は、『週刊少年ジャンプ』、『週刊少年マガジン』、『週刊ビックコミック・スピリッツ』に掲載されていた漫画の吹き出しをサンプリングしたもので、タイトルも《ジャンプ》、《マガジン》、《スピリッツ》と名づけられた。

― 1991年頃からバブル経済は崩壊していきますが、その影響はありましたか。

中村 学生だったこともあってか、あんまりピンときていませんでしたね。1989年に3万5,000円まで上がっていた平均株価が、1992年2月には2万円を切り、8月には1万5,000円を切ったので、経済的には低迷が始まっていたのでしょう。けれども、1995年には『少年ジャンプ』が最大発行部数の653万部を記録し、1999年には宇多田ヒカルのアルバム『First Love』が700万枚も売れています。要するに、ポップカルチャーは隆盛していたんですね。その一方で、1995年にはオウム真理教の事件が起きたりもしていて、宮台真司が「終わりなき日常を生きろ」といったように、すべてがあるからこそなにもない、そんな虚無感もあったと思います。《スピーチバルーン》で描いた空っぽの吹き出しにも、そんな時代の空気が表れているのかもしれません。

シミュレーショニズムの時代

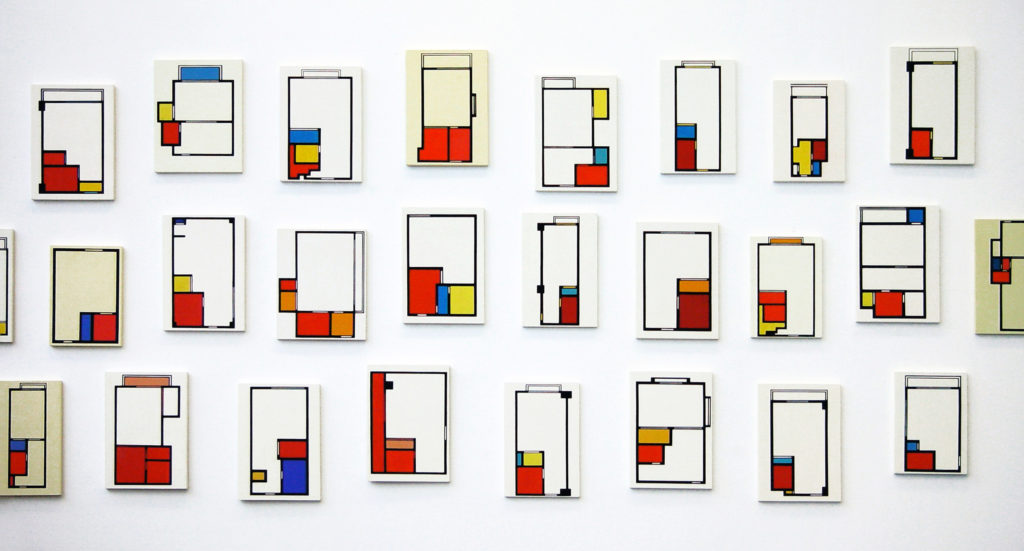

《コンポジション・トウキョウ》2003年 CAI International(ハンブルグ)でのインスタレーション

1994年から現在にわたって制作し続けているシリーズのひとつ。ピエト・モンドリアンの絵画を思わせる水平線と垂直線によって、東京に実在する(実在した)ワンルーム・マンション、単身者用のアパートの間取り図をそのまま借用した絵画作品。モダンな画面であるが、和紙に顔料という「日本的」な画材が用いられている。

― 《コンポジション・トウキョウ》にはシミュレーショニズムの影響が見受けられますが、なぜシミュレートすることを始めたのでしょうか。

中村 シミュレーショニズムからも影響は受けていますが、《コンポジション・トウキョウ》は、基本的にはネオ・ジオメトリカルの影響のもとで制作した作品です。シミュレーショニズムの動向については、椹木さんによる『美術手帖』での紹介を通して知り、作品単体というよりも、その制作方法に影響を受けましたね。

とはいえ、私がシミュレートすることを始めたのは、ポストモダン文化の中で育ったことに起因しています。『シミュレーショニズム』が刊行される前から、編集の手法で表現することに馴染みがあったんです。

特に影響を受けたのは、漫画家の江口寿史さん、しりあがり寿さん、ミュージシャンの小西康晴(PIZZICATO FIVE)さんの方法論でした。江口さんは、80年代的な楽屋落ち漫画の第一人者。小学生の時に『すすめ!! パイレーツ』を読み、メタ的な面白さに触れたことは、自分の表現につながる原体験だったと思います。しりあがり寿さん、小西さんについては、まさにポストモダンといえる、様々な過去の作品を引用する手法を用いています。しりあがり寿さんは、白土三平さんの絵柄でふざけた漫画を書いたりしていましたし、小西さんは、古今東西の様々なポップソングに加えて、映画などの他ジャンルの手法も引用しながら、ハイブリッドな音楽をつくっています。作家として活動する以前から、こういった手法に影響を受けていたため、オリジナリティを求めて内面的な衝動からつくるのではなく、既にあるものを編集しながら制作するスタイルに始めから馴染んでいたんですね。

― 90年代には、音楽ではPIZZICATO FIVEをはじめとする渋谷系。美術では、シミュレーショニズムとして、既存のものを引用する制作スタイルが隆盛しましたが、そのルーツはどこにあるとお考えでしょうか。

中村 音楽の場合には、情報が蓄積したことがあると思います。1986年には、CDの生産枚数がLPを追い抜き[1]、音楽の流通形式がCDへと移行し始めました。すると、LPで廃盤となっていた名盤がCDで再発されるようになり、過去のポップミュージックを体系的に聴くことができるようになったんです。私も浪人生の頃には、「はっぴいえんど」をはじめとする日本のポップミュージックを年代順にレンタルCDショップで借りて、まとめて聴いたりしました。また、バンドからDJへと音楽文化の流行が移っていくとともに、都心部には海外のマニアックなポップミュージックを扱うレコードショップがたくさんできました。音楽好きの若者たちが、知識を深める環境が整ったのです。こうして、音楽マニアとなった人たちが新旧雑多なポップミュージックを組み合わせてつくったのが渋谷系の楽曲でした。

一方で美術の場合、そのルーツはアカデミックな議論になってしまいます。ポップミュージックが一般大学の軽音楽サークルやストリートから出てくるのに対して、美術は、芸大や美大を卒業したインサイダーの独壇場になりがちです。つまり、現代美術界はアカデミックな議論によって形成されているんですね。現代美術が一般から縁遠い印象があるのは、このせいでしょう。

ポストモダンというタームが最初に登場したのは、美術ではなく建築の分野でした。今でも実物を見られる、そのわかりやすい例が、世田谷区砧の環八通り沿いにある隈研吾設計のM2ビルです。1991年竣工のこのビルは、大きくあしらわれたイオニア式の柱を筆頭に、様々な建築様式を組み合わせたデザインとなっています。建築の分野においてポストモダン建築として登場した折衷様式が、美術におけるシミュレーショニズムの大元にはあるわけです。

― 椹木野衣『シミュレーショニズム』(1991年)では、ポップミュージックの分析にかなりの紙幅を割いていますね。

中村 椹木さんの登場によって、美術と音楽(ポップミュージック)が初めて結びつきました。当時は、美大の授業でアンディ・ウォーホルを扱っていても、その教員はウォーホルがプロデュースしていたロックバンド、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドを聴いたことがあるのかどうか怪しい感じでした(笑)。椹木さんの議論を通して、「やっと自分たちのカルチャーとアートが結びついた!」と思いましたね。当時の美大の教員は、若手でもポストもの派世代でしたから、自分たちとのギャップが大きかったんです。美術におけるシミュレーショニズムはフランスの思想家ジャン=ボードリヤールの議論を根拠に据えた理論でありつつも、旧来の美大アカデミズムに違和感のあった当時の若者たちに刺さるものがあったのです。

― 美術では、ハイレッド・センターをパロディした「スモールヴィレッジセンター」。渋谷系の音楽では、60年代のポップミュージックが盛んに引用されています。90年代には、イメージソースとして60年代文化が注目されていたのでしょうか。

中村 これについては、自分なりの考えがあります。名づけて、「お父さんは嫌いだけど、お爺ちゃんは好き理論」(笑)。つまり、自分の一つ上の世代の文化は嫌いだけれども、さらにその前の文化には憧れるということです。ちょっと上の先輩とは同じことはしたくないというやつですね。私が学生だった頃には、インドやバリに行くことが美大生の間で流行っていました。これは明らかに60年代的な振る舞いですよね、まるでビートルズのような。最近では80年代風の服装やメイクが流行っていますが、これも同じでしょう。このような世代間の関係性が、中ザワヒデキさんが提唱する循環史観にもつながっているのかもしれません。

― 当時は、先行世代をどのように見ていましたか。

中村 私の世代では目の前の先輩として、村上隆さんの世代、もう少し近いと会田誠さんたちの昭和40年会世代がいました。予備校時代は、村上さんが講師だったこともあり、大学に入った後も、彼が参加するイベントには必ず行っていて、その現場をいつもワクワクしながら体験していました。ただ、当時の彼らは、脱美術館、パフォーマンスがメインで、私はあくまで絵を描きたかったんです。同世代はスタジオ食堂になるのですが、彼らも先行世代のパフォーマティブな活動とは違って、造形制作に戻っていました。コマーシャルギャラリーが少しずつ増えてきて、アーティストとしてギャラリーと仕事することが少しずつ現実的になってきていたんですね。

私が影響を受けていたのは、椹木さんがいた頃の『美術手帖』で特集されていたニューヨークのネオ・ジオメトリカルの動向でした。ネオ・ジオの中心的なアーティストであるピーター・ハリーは、ペインターでありながら「index」というzineをつくっていて、絵描きでありながらもメディアを運営していることに、同じようなことをしていた当時の自分は嬉しさを感じましたね。

インターネット黎明期

speech balloon on the web のトップページ画像

「カジュアルな構成で、同時代のアートに関わるあれこれを発信していきたい」との思いから、1996年9月30日に公開された中村ケンゴ主宰のウェブサイト。主なコンテンツは、美術館やギャラリーに併設されているカフェ・レストランについてのレビュー、美大生・美大受験生の実態レポート、若手アーティストのアトリエ訪問、アートファンによる展覧会やプロジェクトのドキュメントなど。

― かなり早い時期からインターネットを活用されていますが、当時のインターネットはどのような雰囲気だったのでしょうか。

中村 当時、インターネットを使っていたのは、大学関係者やIT系のエンジニアなど限られた人だけでした。なので、自分のウェブサイトを立ち上げているだけで、そういう人たちとつながれたんです。私も、普通の美大生だったら出会えないような人たちと知り合い、今でも友人としてつきあいがあります。インターネット黎明期によく使われた表現に「グローバルビレッジ」というものがあって、インターネットを通して地球全体が一つの村のようにつながることが夢見られていました。

対して、美術業界はまだまだ昭和でした。1998年に『美術手帖』が初めてインターネットを特集し、私もレビュワーの一人に選ばれたのですが、レビューしようにも、当時、アート関係でまともなウェブサイトは、原美術館の公式サイトと山口裕美さんの「トウキョウ・トラッシュ」くらいしかありませんでした。美術業界がインターネットに順応するのは、ゼロ年代のことです。

― 若いクリエイターにとって、インターネットは表現の場だったのでしょうか。

中村 音楽や文学のレビューを書く人も多くて、貴重な情報源になっていましたね。日記を書く人もたくさんいて、八谷和彦さんは、インターネット上で、たくさんの日記を集める《メガ日記》というプロジェクトをやっていました。こうしたオープンなプロジェクトが可能だったのは、まだまだアーリーアダプターだけでネットの世界がつくられていたからだと思います。

また、インターネットの登場によって、90年代前半に隆盛したzineをはじめとするインディーズ・プレスの舞台が、紙からwebにも広がりました。webに広がる前段階としては、マッキントッシュによってDTP(デスクトップパブリッシング)が可能になったことも大きいですね。そういう意味では、インターネットだけではなく、マッキントッシュの存在も無視できません。私自身もMacを買ったことをきっかけにインターネット関係の仕事を得て、自分のウェブマガジン「SPEECH BALLOON on the web」を始めることができました。

(後編へ続く)

[1] 1986年の生産枚数は、LP(25・30cm、33回転)が4,275万1,000枚、CDが4,512万枚。

一般社団法人日本レコード協会「音楽ソフト 種類別生産数量推移」より

https://www.riaj.or.jp/g/data/annual/ms_n.html

(最終閲覧日:2021年2月24日)

TEXT:平澤碧

[関連書籍]

中村ケンゴ編著『20世紀末・日本の美術―それぞれの作家の視点から』

90年代に活動を開始した同世代の美術作家―中村ケンゴ、眞島竜男、永瀬恭一。彼ら3人に、元美術手帖編集長の楠見清と、横浜美術館主任学芸員の木村絵理子を加え、2012年、2度にわたって催されたシンポジウム「日本の美術―それぞれの作家の視点から」。「90年代」から「ゼロ年代」のアートシーンをそれぞれの視点で振り返り、多くの反響を呼んだシンポジウムの記録を大幅に増補した書籍版。