連載|レントゲン藝術研究所の研究(0)はじめに Text:鈴木萌夏

1990年代の検証がじわじわと進んでいる昨今、1991年にオープンし数多くアーティストを輩出した「レントゲン藝術研究所」の歴史化が急務である。時代の考察には様々なアプローチがあるだろうが、アートダイバーでは「レントゲン藝術研究所」を1990年代のアートシーンの一つの起点として捉え、歴史化に挑む。執筆は、大学在籍時から「レントゲン藝術研究所」をテーマに研究を続けてきた鈴木萌夏。現在は、東京藝術大学の博士課程に進み、さらなる調査を続けているが、その成果の一部を連載のかたちで紹介していく(アートダイバー・細川英一)

今から30年ちょっと前、東京は大田区大森に「レントゲン藝術研究所」というギャラリーがありました。当時を知る人の話では、そこは1990年代のアートシーンを象徴するスペースだったそうです。まだ現代美術を専門とするギャラリーや美術館が少なく、若手作家が作品を発表する場も限られていましたから、そんな時代に突如として現れたレントゲン藝術研究所は、アートシーンに不満を感じていた若手現代美術作家が自然と集う場となったのです。とくに東京藝術大学の学生を中心とした若手作家がデビューを狙ってスペースにたむろし、朝までパーティをするなどエネルギーに溢れた活動が行われました。不定期に開かれた一夜限りの展覧会「One Night Exhibition」では、まだ無名であった新人作家の個展が開かれ、その斬新な企画は話題を呼んだといいます。レントゲン藝術研究所は、若き日の会田誠、飴屋法水、小沢剛、椹木野衣、中原浩大、村上隆、三上晴子、八谷和彦、ヤノベケンジといった錚々たるメンバーが瞬間的にクロスオーバーし、バッチバチに火花を飛ばした、伝説のオルタナティブ・ギャラリーでした。伝説やおとぎ話のような煌びやかさと憧れを纏っていながら、その輪郭は曖昧で、どのような作品が展示されたのか、どのような作家たちのどのような会話が行き交って、どのようにして展覧会が行われたのか、全貌は明らかになっていませんでした。そこで私は2016年頃からちょっとずつレントゲン藝術研究所について調査を始めました。ちょっとずつとは言ってもかれこれ6、7年調べているので、謙虚に見積もっても概要を語れる程度には調べがついてきました。この連載で「レントゲン藝術研究所」の活動の全貌について少しずつ公開をして、全10回の連載が終わったら本にしようではないか!とまあ、こういう魂胆で、執筆を始めることにしました。

まず、私がレントゲン藝術研究所について調査を始め、今現在も所属する東京藝術大学の博士課程に進学することになった経緯を簡単に説明します。

きっかけとなったのは、大学2年生の必修科目の講師との出会いでした。当時、私は女子美術大学のアートプロデュース表現領域専攻に在籍していて、アートプロデュースの方法論などについて学んでいました。「アート・マネージメント演習」という必修科目で、アートマーケットの仕組みや「美術」の成り立ちについて学ぶのですが、その時の講師が池内務さんでした。池内さんの本業はギャラリーのディレクターなのですが、その授業の内容がとても面白かったので、「池内さんのギャラリーでぜひ勉強させてほしい!」と頼みこんで、学校が休みの週末にインターンをさせてもらうことにしました。それが2016年当時、馬喰町にあったレントゲンヴェルケというギャラリーだったのです。美術についてほとんど知識のない大学2年生の冬にギャラリーに通い始めて、ようやく少しずつ仕事を覚えてきた頃、ギャラリーでは2017年8月に「The Days Before 90’ 日本の現代美術」展という大々的なタイトルの展覧会が開催されました。森村泰昌の1996年制作のセルフポートレート・シリーズがドドン!と2点掛けられて、そのほかにも1990年代に制作・発表された作品が紹介されていました。関連企画として、アートダイバーの細川英一さんをモデレーターに美術家の中村ケンゴさんと池内さんがトークイベントをすることになりました。その名も「90’日本美術って何だったの!?—What was that !?」。タイミング良く、イベントの直前に池内さんが倉庫から写真が詰まったみかんの段ボール箱を見つけてきました。「すごく懐かしいものを見つけたぞ!」と池内さんが大興奮していたのを今でも覚えています。写真に何が写っているかわかりもせず、言われるがままに写真をスキャンして、トークショーで使用するスライドの準備をしました。それから会場に椅子を並べたり、カメラで録画の準備をするなど、バタバタと当日を迎えました。イベントの最中はスタッフとして、来場したお客様を席に案内したり、記録写真を撮っていました。登壇者である中村ケンゴさんは美術家でありながら、『20世紀末・日本の美術—それぞれの作家の視点から』という書籍を出されているので、トークでも90年代についてご自身の体験をもとにお話されていました。写真を撮るのに精一杯だった私も、会場の楽しい雰囲気のおかげもあって、所々で話を聞いていました。池内さんがギャラリーを始めた頃の話になって、そういえばこの時期の話をちゃんと聞いたことがなかったなと、椅子に座って耳を傾けていたところ、90年代の日本の美術シーンについてまとまった記述がないこと、池内さんがこれまでしてきた仕事についてもまとまっていないことなど、問題点がたくさんあるという話になりました。中村ケンゴさんが「池内さんの仕事について、誰かがまとめた方がいいですよ。池内さんは女子美で先生をしているのだから、興味のある学生はいないのですか?」とおっしゃったのです。話の流れでそう言っただけで、私の思い込みだったと後から判明したけれど、会場に学生は私しかいなかったことや、まさに女子美で池内さんの教え子であったことから、「私に向けて発せられたメッセージだ! やらねば!」とその時に雷に打たれたわけです。思い込みと使命感がどうにも強い性格なのか、週末のインターンの最中に、時間を見つけては、みかん箱に入った写真を整理し始めました。そんなこんなで、整理した写真とギャラリーのホームページに載っていた展覧会歴をもとに年表をつくって、池内さんにインタビュー取材をすることにしました。それが3年生の秋のことでした。

その少し前に評論家の椹木野衣さんが『感性は感動しない』を世界思想社から出版しました。その出版記念イベントが下北沢B&Bで開催され、当時女子美の短大の先生であった伊藤ガビンさんと対談するということで、ガビン先生が気を利かせて私を招待してくれました。そこで初めて椹木さんにお会いして「実はレントゲン藝術研究所について調べています。今度改めてお話を聞かせてください」と名刺をお渡ししました。椹木さんが教授をされている多摩美術大学に当時のレントゲン藝術研究所の資料が残っているという話を聞いた私は、「お忙しいので暇などないかもしれないけれど、ぜひ見せてほしい」とだけ言ってその日は帰りました。とはいえ私も大学生なので、課題に追われたり、それ以外はアルバイトをしたり、遊びまわることで大忙しでしたから、日に日に資料の存在を忘れていました。

4年生になって卒業研究を「レントゲン藝術研究所の研究」にしようと決めてから、年表をブラッシュアップしたり、3日間にわたる池内さんへのインタビューを編集したりして、研究成果の提出も残り数週間と迫ったころに「鈴木さん、段ボールが10箱届いていますよ!」と研究室の助手さんから連絡がありました。段ボールは椹木さんの言っていた資料群で、もともとレントゲン藝術研究所が所有しており、2018年11月時点には多摩美術大学芸術人類学研究所に保管されていたものでした。私が研究を実施するにあたって、池内さんの依頼により多摩美から資料が回収され、私のもとに届けられたのでした。資料にざっと目を通して、展覧会のチラシやハガキなどにだけ説明を加えて卒業制作展で展示することにしました。けれど、せっかく資料を引き受けたので、家族にわがままを言って、そのまま修士課程に進学をして2年間だけ研究を続けることにしました。資料群も研究室に保管して調査を進めようと計画していたのですが、新型コロナウイルス感染症対策として2019年から約1年以上にわたって研究室が封鎖されてしまい、修了を迎えるまで保管していた資料へのアクセスが困難になってしまいました。そこで、またもや家族にどうしてもとお願いをして、博士課程に進むことにしました。女子美の在籍していた専攻には博士課程がなかったので、東京藝術大学で研究を続けている、とまあそういう流れで現在に至ります。

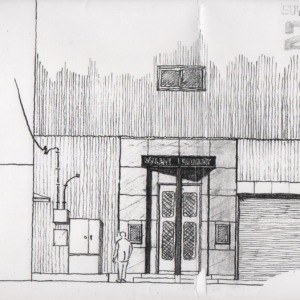

前振りが長くなりましたが、本題である「レントゲン藝術研究所」は、1991年に東京・大森東にオープンしました。レントゲン藝術研究所として活動していた約5年間でおよそ40回の展覧会を開催し、画廊としてアートフェアなどにも参加していました。時には会場をアトリエとして貸し出して作家の活動をサポートし、共に新たな表現を模索しています。レントゲン藝術研究所は1995年12月をもって終了し、その後「レントゲンクンストラウム」「レントゲンコンプレックス」「ラディウム-レントゲンヴェルケ」「レントゲン藝術研究所準備室」と名前や場所を変え、現在も活動しています。評論家の椹木さんは、『美術手帖』2005年7月号の「『レントゲン藝術研究所』という時代―バブリーな開放感から、ニヒリズムの爆発へ」というテキストの中でレントゲン藝術研究所について以下のように記述しています。

この時期のアートシーンは、「レントゲン」を中心に語らねば意味がない。(中略)ここで、少しばかりその頃の「雰囲気」を説明しておく。いまでこそ、世界とのコネクションを持つコマーシャル・ギャラリーが都内でも多く活動するようになり、作品を購入するコレクターも層を増し、現代美術を専門とする美術館も増え、アートが一般の話題になるような時代となったが、当時はそのいずれもが皆無であった。そんななかで、三層構造からなる倉庫を改装した巨大で欧米並みのスペースが突如、オープンしたのだ。(中略)レントゲンは作家の卵たちの鬱屈とした欲望の解放を受け止めるに足る場所だった。

椹木野衣「『レントゲン藝術研究所』という時代―バブリーな開放感から、ニヒリズムの爆発へ」『美術手帖』2005年7月号、191-192頁

椹木さんはレントゲン藝術研究所にて1992年に開催された「アノーマリー」展でキュレーターデビューを果たしています。椹木さんの文章を鵜呑みにするなら、レントゲン藝術研究所は1990年代の日本における現代美術を語る上で重要な役割を担っていることになります。しかし、現状では1990年代の検証どころか、レントゲン藝術研究所がどのような活動をしていたのかも明らかになっていません。当時の記録として、椹木さんや中ザワヒデキさんなど、当事者によるテキスト記録は残っているものの、その全体を把握できる資料は確認されていません。

レントゲン藝術研究所がオープンした当時はどのような状況であったのでしょうか。例えば、東京都現代美術館は日本の戦後美術を中心に、国内外の現代美術を体系的に研究、収集、保存、展示するための機関として1995年3月に開館しました。それ以前に関東圏で現代美術を取り扱っていた公立美術館は、1986年にオープンした世田谷美術館、1989年の横浜美術館、1990年の水戸芸術館などがあります。また私立の施設であれば、公益財団法人アルカンシエール美術財団を母体として1979年に開館した原美術館、1975年に西武流通グループの堤清二によって創立された西武美術館、株式会社ワコールの文化事業の拠点として1985年にオープンしたスパイラル、高級エステートを専門に手掛けていた東高不動産が設立した東高現代美術館などが挙げられます。販売などを行うギャラリーなら、1970年にフジテレビタワービル1階に開廊し、草間彌生の個展などを開催したフジテレビギャラリー、1983年に江東区にオープンし、森村泰昌、内藤礼、大竹伸朗、杉本博司など多数のアーティストを輩出した佐賀町エキジビット・スペースなどがありました。上記のように現代美術を紹介するスペースはなくはなかったけれど、それらが取り扱っているのは海外のアーティストや国内であっても著名な作家が中心だったのです。若手作家が自らの作品を展示する場所といえば、1週間の賃料が数十万円とかかる銀座などの貸画廊くらいしかありませんでした。そんな中、当時、東京藝術大学大学院博士後期課程に在籍中だった村上隆や、同大学修士課程を修了した会田誠、小沢剛ら若手作家の作品を積極的に展示していたのがレントゲン藝術研究所でした。

既に記述したように、この連載の最終目標は書籍として「レントゲン藝術研究所」とその周縁の美術の動きをまとめることにあります。今やビッグアーティストや大学教授となった芸術家たちが私のようにまだ無名の20代の頃、どのようなことを考え、作品や展覧会をつくっていたのか。彼・彼女らと一緒になって展覧会を開催していた「レントゲン藝術研究所」がどのような場所であったのか。そのような、歴史になる前の有象無象の物語を整理してアクセスができるようにすることがこの連載と書籍化の目的の一つであり、今後、研究を始めたばかりの20歳の私のような人が「日本の現代美術について知りたいな〜」と思った時、きっとレントゲン藝術研究所を調べることがあるだろうと見越して、全10回、連載を書きます。次回はもう少し詳しく、レントゲン藝術研究所の成り立ちと、時代背景について書きたいと思います。どうぞ、引き続きよろしくお願いします。

関連書籍