インタビュー| 中ザワヒデキ+草刈ミカ 人工知能美学芸術研究会(AI美芸研)の見る未来

京都市京セラ美術館にて開催予定の展覧会「平成美術:うたかたと瓦礫(デブリ) 1989-2019」への参加が発表された人工知能美学芸術研究会(以下、AI美芸研)。2016年の発足から、これまでに31回の研究会を重ね、AI(機械)が自らの美学をつくり、それにのっとって芸術を生みだす「機械美学/機械芸術」([1])の成立に向けて議論を重ねてきた。2017年11月3日から2018年1月8日にかけては、沖縄科学技術大学院大学(OIST)で「人工知能美学芸術展」を開催し、2019年暮れには、その記録集がバイリンガルで出版された。 そもそも、AI美芸研とは、中ザワヒデキと草刈ミカの芸術活動であり、二人の美術史観のなかでは「反芸術」と位置づけられるものである。ここでは、『人工知能美学芸術展記録集』が、日本に引き続き欧米でも販売開始となったことを記念し、代表の中ザワ、企画制作の草刈にインタビューを行い、AI美芸研の真の意図を探った。

― AI美芸研の活動を始めるに際して、「人工知能美学芸術宣言」(2016年)が発表されています。中ザワさんは過去にも、「方法主義宣言」(2000年)、「新・方法主義宣言」(2010年)等の宣言を発表されていますが、活動に際して宣言を出すことには、どのような意図があるのでしょうか。

中ザワ 一般に了解されている美術史観に物申して、独自の美術史観を打ち出す場合、あらかじめ、自分の見方と考えを周知する必要があると考えます。また、宣言を出すことには、活動に際してのルールづくりとしての効果もあります。マニフェストが先行する芸術の最初の例が、未来派でした。私は、未来派宣言の発表以降が、真の現代芸術だと思っています。思想と芸術をセットで考えることが重要なのです。こと美術の場合、数ある視覚的事象の中から、それが芸術であると示し、特権化するためには、宣言というものが不可欠だと考えています。 「方法主義宣言」の時は顕著でしたが、宣言を出すことには、前衛を復活させる意味もあります。宣言に先行する1990年代後半は、ポストモダンが世の中を覆っていました。そうした状況下で、ポストモダンへと反抗するには、「ポストモダンでも、モダニズムでもなく」という語り口が多かったのですが、それらは往々にしてなにも言っていませんでした。そこで、「方法主義宣言」では、批判を覚悟の上で、モダニズムへの回帰を唱えました。前衛=モダニズムとし、それへの批判意識を伴うポストモダンに対して、モダニズムを復活させることで反抗したんです。

人工知能美学芸術研究会《人工知能美学芸術宣言》 「人工知能美学芸術展」での展示風景 撮影:皆藤将

― 中ザワさんの美術史観によれば、「人工知能美学芸術宣言」は反芸術としての宣言の意味合いが強いですが、“反”について伺います。それは純粋芸術に対する“反“なのでしょうか。それとも、なにか直近の状況に対する“反“なのでしょうか。

中ザワ 両方ですね。状況に対する反芸術は、宣言冒頭の2行、「人間が人工知能を使って創る芸術のことではない。人工知能が自ら行う美学と芸術のことである。」との文言に象徴的です。2016年の頭くらいに、AIを用いて制作した作品、いわゆるメディア・アートが隆盛しました。こうした作品は、「人工知能が創作した芸術」とされているものの、実際には人工知能を人間の道具として使っているに過ぎません。「人工知能美学芸術宣言」には、こうした状況に対する不満と、考えるべきなのは、主体が人間ではない芸術だという批判意識が込められています。 純粋芸術に対する“反”についてですが、私は、真の純粋芸術は反芸術のうちにしかないと考えています。純粋性の原動力は、デカルトであれ、カントであれ自己批判です。自己批判をすることが純粋性の出発点になります。自己批判をするために、不必要なものを突き詰めていくこと自体は、反芸術と同じ作業。グリーンバーグは、カントを引き合いにしながら、「自己批判の末に残ったものがあれば見ていこう」という話をしていました。しかし、美術に関して言えば、自己批判を続けたとしても、純粋な美術などは残らないと思います。なので、純粋美術を徹底すれば、それが反芸術になるというわけです。 芸術という言葉には、人間美学的なもの、あるいは、人間芸術的なものが無意識のうちに想定されています。人間美学的なものとは、芸術は良いものであり、芸術は人間の生きる力の源であるといった考えです。芸術についての肯定性、自己肯定性が無意識のうちに了解されているんですね。それに対しては、明確にアンチを唱えていくべきだと考えています。 つまり、芸術の主体は、人間であるとされているなかで、AIなど、人間にとっての他者が主体となる芸術を想像することは、故に、反芸術となるのです。そして、芸術という概念が人間以外の知性にも可能なものだと拡大解釈し、人間の属性ではない芸術を考える場合には、芸術の概念も拡張されます。そこには、反芸術という面と、芸術の拡張という面があるのです。

― 芸術の拡張という面に、前衛性があるのですね。

中ザワ そうですね。本来、前衛と反芸術には、同じエネルギーの表と裏のような関係性があると考えています。拡張が肯定的に捉えられれば、前衛。拡張を否定的に捉えれば、反芸術。どちらの面が大きいか、どちらの面に着目するかといったことだと思います。

― AI美芸研の活動を通して、反芸術への確信は深まりましたか。

中ザワ 確信が深まったとは一概に言えませんね。理由は芸術のことを全く知らない研究者に対して、芸術と「美」を、むしろ一体のものとして語らなければならない場面が増えたからです。人工知能の問題に取り組むまでは、「美術は美しさとは別だから」という理由で、美学の問題に一切触れてきませんでした。これは、芸術の内部にいる現代美術家として正しい態度であったと思っています。 今回、人工知能というファクターから、人間の他者を想定するにあたって、美学あるいは美とセットで芸術概念が整備され、最終的に、美学を否定するかたちになったという歴史自体を踏まえなくてはならないことが大変でした。美学についてもなんらかの仮説を言わなくてはいけない状態になってしまったんです。私としては、得意にしてきた分野ではないので、歯がゆいところでした。ただ、あとで述べますが、美学に対しても進化論で説明できる自信がついたので、それは良かったと思っています。

― AI美芸研の活動自体が、中ザワさん、草刈さんのインスタレーション作品とのことですが、作品として仕立て上げるために心がけていることはありますか。

草刈 研究会の運営に際しては、会の全てが作品になるよう、細部までこだわっています。スタッフの選出もそうで、講演者はもちろん、聴講者やスタッフの配置までも作品の一部です。例えば、司会者はファシストだったり、実況や写真撮影者も筋金入りのアーティスト、映像撮影は美術コレクターだったりします。それから例えば「AIと軍事」というテーマでしたら丸木美術館で開催するといったように、会場選びにも力を入れています。また、一貫して「人工知能に美意識は芽生えるか」という最新の問いかけをしているのに、古式ゆかしく毛筆で大書された「会次第」を掲げて会を進行します。全体討論の時間を最後に1時間強設けておりますと白熱して止まりません。講演者と聴講者は、終いにはどちらが主役なのかわからないくらい、もう会の終了時間間際だというのに、聴講者の数名が一度握ったマイクは離さんばかりと、これから新たな講演がはじまるのではないかと思う程の勢いで話し始めて「おいおいおい!」となり、また、これまで御登壇いただいた講演者や顔見知りの研究者が安心しきって聞いているのを発見したならば、逆指名して御意見を伺ったり、そしてその熱気のまま今度はその話の続きや議論を懇親会に持ち越し、講演者と聴講者、スタッフが一体となって議題をより深めていきます。その回のテーマにあわせて振る舞われた料理、例えば全脳アーキテクチャの先生をお招きした時は「全脳料理」、弁護士や経済学の先生の時は「エコノミック合法料理」などなどつまみながら、夜中まで、たまには朝まで盛り上がりが続きます。こうしたことまで含めて、いずれの場合でも、AI美芸研の活動自体が作品となるように、全体があって、その中に必要なコマ(モノやキャラクター)を置いていくという感じです。

― AI美芸研自体が大きな作品で、研究会は、それを構成するシリーズ作品といった感じでしょうか。

草刈 そうですね。研究会もそうですが、展覧会である「人工知能美学芸術展」も、AI美芸研という作品の中の作品として開催しました。さらにその展覧会の中にも、たくさんの作品をピックアップし、散りばめることで、入れ子状態にしています。こうした活動の全てが、コンセプチュアル・アートでいうところのアートであるというつもりです。それぞれのプロジェクトの始まりから終わりまでの一連が全てアートとしてのハプニングとしてみなすことができる、というのと同じです。

― AI美芸研という作品が完成になるのは、「機械美学/機械芸術」が成立した時なのでしょうか。

草刈 物体として、あるいは屹立したなにかとして「機械美学/機械芸術」が成立するとすればそれは完成だと思いますが、どのみちそれは、まだまだ先のことです。ただし、まだ先だからやらなくてよいとは全く考えていません。それをやるには早すぎる、その時代が来てからで十分だという人もいらっしゃいますが、例えばドラクロワは、自分には400年先までやらなければならない仕事があると語っていたといいます。美術家とはそういうものです。早すぎて無視されるくらいでも構わない。草をかき分けてまだ無き道をつくっていく。そのエネルギーは当然必要ですが、まずは、理論からでもつくっていきたいと考えています。現状では理論こそが作品というスタンスですね。アイデア自体、活動自体が作品であるとするならば、すでに完成していて、まさに実践中であるという言い方も可能かもしれません。

― 継続して研究会を開催し、展覧会を行い、書籍も出版しましたが、美術業界からの反響として、なにか手応えのあるものはありましたか。

草刈 美術業界からの反応は、私たちは「美術だからこそ」「美術家だからこそ」やっているのにもかかわらず、今のところは薄い感じです。一方で、研究者からの反応は良いです。研究者の中でも、「創造」や「つくる」ことの重要性を認識している研究者は、すごく興味を持ってくれています。現に、OISTの銅谷賢治先生がAIの発展を考え、私たちの企画展が実現しました。美術関係者は、AI美芸研が追求しようとしている、美術だからこその本質に対して、違和感を覚えているのではないでしょうか。もともとAI美芸研は、囲碁の世界トップ棋士が人工知能に負けるという事件をきっかけに、人間美学に対するアンチが今こそ追究されるべきだとして立ち上がりました。ところがこの件に関して、例えば美術家の李禹煥さんが新聞に書かれた記事([2])は、人間美学を守り続ける立場のものだったんです。芸術関係の人は、人間美学的なものに疑義がつきつけられるのが嫌なんだと思います。それはそれでごもっともかと思いますが、いつまでもそこにあぐらをかいて、身を委ねていてもよいのでしょうか。

中ザワ 李禹煥さんは、「無意識の地底からこみ上げてくるものこそが人間の創作の原動力である。これは人工知能には、絶対無理なはずだ」という論旨の組み立て方でした。この主張に対する私たちの違和感についてはいろいろな論点から語れますが、最初に思うのは、結局、李禹煥さんも人間美学を信じているということ。「人間は芸術ができるから、人間は素晴らしいんだ、芸術できる人間というものは素晴らしい、こんなものは人工知能にできるわけがないんだ」という結論が先にあって、そこから演繹するかたちで語り始めているのです。こういった論法の人は他にも多くて、反芸術やコンセプチュアル・アートを理解している人でさえも、そうです。 反論の仕方はいろいろありますが、一番瑣末なレベルでできるのは、無意識に関するものです。「人工知能に無意識はない」というイメージで語る人は多いですが、第3次ブームでつくられた、ディープラーニングをきっかけとするような人工知能では、むしろ無意識としか説明できないようなものが意識より先にできてしまいました。人工知能が、論理とは正反対にあるはずの直感を先に形成してしまったんです。例えばこうしたレベルでの反論が可能ですが、人間美学自体に対する肯定か否定かなど、もっと本質的な問題もいろいろあると思います。

― AIについての研究成果が、AI美学の進展につながった、具体的な例はありますか。

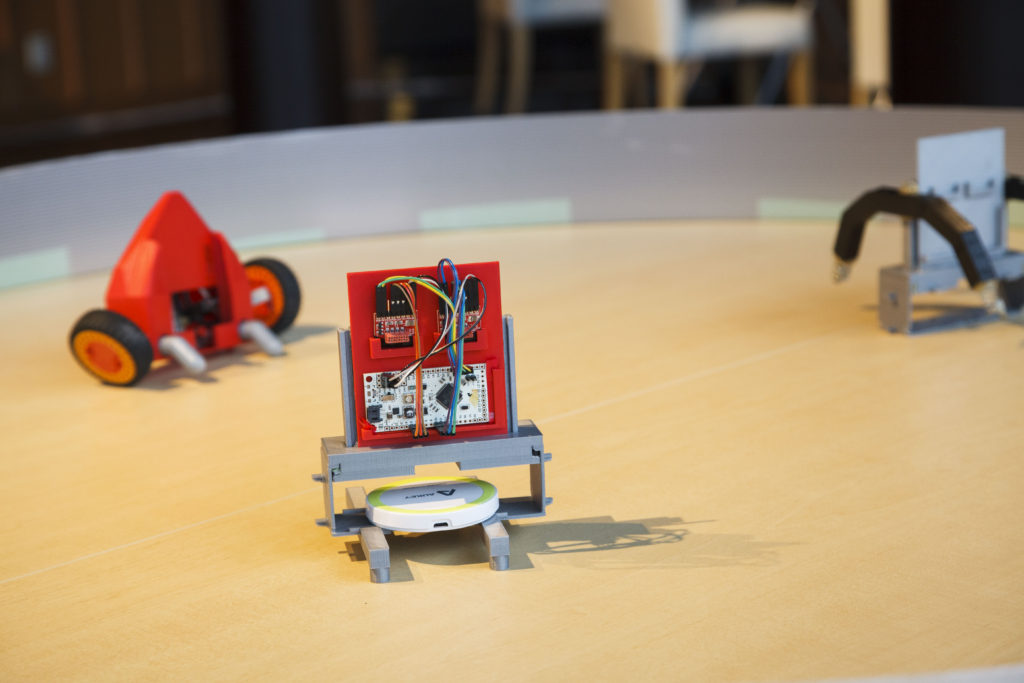

中ザワ AIに関する研究のなかでは、先ほどのOISTの銅谷先生の研究が私たちのAI美学、というか、人類全体にも敷衍する「美」の理論と密接に関係しています。そこでは、進化のシステムが実験的につくられていました。スマホに車輪をつけて、スマホロボットをつくり、檻の中にたくさん放して、走らせます。そして、スマホロボットに二つの機能を持たせます。一つ目が、充電できる場所で充電する機能、二つ目が、スマホ同士が向かい合うと、お互いのプログラムを表現したQRコードが掛け合わさり、新たなプログラムが子供の世代に相当するものへと書き換えられる機能です。前者は、食べること、後者は、遺伝子の交換、セックスに相当します。摂食と生殖の二つの機能が条件として課された環境に放置されることで、進化が自動的に起きたのです。充電しないロボットは死に絶え、遺伝子交換しないロボットはプログラムが変わらず、次世代を遺せない。摂食と生殖の両者をこなすロボットだけが進化しつつ生き延びることになります。 銅谷先生は想定していなかったそうですが、プログラムのコードに二つ、あるいは三つ、四つの極性が見られたようです。通常であれば、一方向に進化していくことが予想されますが、進化の方向が一極集中せずに二極にわかれたのです。一つのグループは充電をメインにし、もう一つのグループは充電を放棄してでも、セックスの方に走る。そこには、オスとメスの関係に似た、性の分化が生じているのです。古い考えでは、人工知能と性は無関係とされてきました。しかし、簡単なプログラムから進化させていく、このようなボトムアップ型の研究でも、早い段階で性の分化が生じた。人工知能においても、進化のためには性の要素が必要なのです。他のロボットを追尾したり、他のロボットに出会うように行動する。こうした行動は、性意識から生じる行動であり、AIが自ら目的を設定できることの証拠となります。目的だけが純粋化して残っていけば、その先には、異性を「美しい」と思うという報酬関数が純粋化し、美の発生があるわけです。こうして、進化論的、唯物論的に美の発生も説明できるという考えに至りました。

銅谷賢治とスマホロボット開発チーム《ロボットは自分の目標を見つけられるか?》 「人工知能美学芸術展」での展示風景 撮影:皆藤将

― 「機械美学/機械芸術」が成立した場合、それを鑑賞するのも機械なのでしょうか。

草刈 機械ですね。まずは、機械のなかだけで完結すれば良いと思います。他方、これは芸術の拡張に関係することでもあります。「美術が人間固有のものだとするのか、あるいは、あらゆる知性体に普遍的なものであるとするのか」という問いとつながります。後者の、普遍的なものとするのであれば、鑑賞するのは他の種族であってもいいはずです。例えば、飼い犬が音楽好きというケースがあります。すでに、人間以外の種族が芸術を鑑賞していることはかなりあるんですね。あるいは既に起きている事例として、アールブリュットの作家たちがいます。「人工知能美学芸術展」でも喜舎場盛也という自閉症の方の作品を展示しましたが、アールブリュットの作品は、つくり手側は共通の美術史を前提としていないにもかかわらず、美術史を十分ふまえた美術家の作品と一致したりします。だとすると、「機械美学/機械芸術」が成立した暁には、それが機械にしかわからない可能性があると同時に、他の種族がそれを楽しみ、なんらかの反応をする可能性も大いにあるというわけです。人間の音楽を犬が聞くように、機械がつくる音楽を人間が首を振って聞くこともありえるかもしれません。

クロエ(チンパンジー)《無題》油性インク、紙 「人工知能美学芸術展」では、「機械美学/機械芸術」への連続性の可能性として、 あるいは「機械美学/機械芸術」に至る道程として、チンパンジーやボノボの絵画が展示された。 撮影:林茂助

― 中ザワさんは、現在6刷となった『現代美術史日本篇1945-2014』にて、美術史は「前衛」→「反芸術」→「多様性」の三つのタームを約30年周期で繰り返すという循環史観を掲げましたが、「機械美学/機械芸術」も循環史観をとると思いますか。

中ザワ そこは難しいですね。なぜ美術が循環しているのか、私自身もわかっていないんです。こうしたエネルギーの循環が結果的に生じているということを前提に『現代美術史 日本篇』は書かれているのですが、それがなぜ起こるのかには触れていません。あえて言えば、二つの仮説があります。一つは、人間が大体30歳くらいで子供を産むとすれば、人間のサイクルは、30年周期になるだろうというものです。あるいは、還暦が60歳ですので、それが一つのサイクルだとすれば、その半分の30年もサイクルになるはずです。もう一つの説は、まやかし的ではありますが、黒点の増減の周期が30年くらいということです。黒点の周期と経済がつながっているという主張も存在します。

草刈 この中ザワ氏の30年周期説は、同じところを次の時代も、その次の時代もぐるぐる回り続けるという病的なものでして、中ザワ氏と話す際、「構図がちっぽけ過ぎて、もっと壮大な視点がほしい!」と笑う所なので、この二つの説では、私は断然、黒点の周期派ですね。そこには、単なる人間のサイクルよりも、もっと巨視的なものが働いているはずです。地球が丸く、時間軸が働いている限りは、何かそう言った周期は当然あるのではないでしょうか。大きな視点に立って考える方が、夢があっていいと思います(笑)。

中ザワ 確かに黒点の周期の方が、怪しげながらも説明がうまくいくことも多いです。地球温暖化に対して、二酸化炭素を出す企業に制裁を行うだとか、コロナ禍では生権力が働いているとか、そういう細かな論点よりも、大きく、太陽の黒点のせいだから仕方がないと考えた方がいいかもしれませんね(笑)。 ただし、黒点の影響を受けるのが人間のように、物質に依拠する生物だけなのかは、考える必要があります。人工知能がどの程度純粋な存在なのかはわかりませんが、人工知能が太陽の黒点の影響を受けない可能性もあります。そうすると、循環史観がなくなる可能性もありますね。

草刈 あるいは、人工知能はもっと大きな周期を発見することだってあるかもしれません。そうした未知の知見の中で、美術を捉えたいです。

― 「機械美学/機械芸術」の成立は、シンギュラリティの到達と同時期とお考えですか。

中ザワ いいえ。シンギュラリティ以降ですね。AI美芸研の活動にあたって、打ち当たる壁の一つが、意識の問題です。人工知能に意識を実装することの困難さに加えて、そもそも、意識が実装されたとみなすためには、どういった手続きが必要なのかといった議論の困難さもあります。我々が考えるのは、その先の自意識と美意識の話です。それは、意識の成立から、さらに後の話。シンギュラリティ自体は、機械が意識を実装するよりも早く起こると思います。意識の実装が起こる可能性もありますが、それはシンギュラリティよりもハードルが高いんです。意識ができた後に、自意識と美意識ができるのは進化論的にありうる話ではありますが、意識までが大変なのです。我々が理想とする、「機械美学/機械芸術」が成立する頃には、人間の世界は終わっているかもしれませんね。

― 長いスパンで考えたときに、今後、AI美芸研の運営を誰かに引き継ぐ必要があると思いますか。

草刈 先に理想を言えば、自律した思考をするAIができたら、たとえ暴走してもいいからそのAIに引き継ぐべきだと思います。世間は、AIと人間の無難な共存を考えるんです。AIの研究で今ずっと言われているのは、大人のような人工知能よりも、子供のような人工知能をつくることのほうが、はるかに難しいということ。子供が持っているのは危険があるかもしれなくても世の中を探索する能力で、あらかじめ危険を回避しようというデオドランドな発想の真逆です。危険に接しないと本質は知ることができないし、知能は発達しない。痛みを感じ、危険を察知し、そこから学び、知能を得るんです。なので、私たちのようにビビッドで本質的なところへと、すんなり行けるタフさ、自由な発想が、せめて美術界のなかだけでも必要ではないかと思います。AIと人間の心地良い共存を目指す世のなかで、わざわざ私たち美術家も同じようにそこを追求する必要は、無いと思っているんです。食物連鎖の図式で言えば、今まで人間はその一番上の頂点、トップに君臨していた。しかしそのさらに上に、人類を上回る存在が出現するということに対して大抵の人間はおびえる。美術も同じで、なにか新しいものが入ると、まず外に追い出して拒絶する、「そんなものは美ではない」と。私たちがよく話しているのはエッフェル塔建立時に当時の美術家たちが、「あんな機械的なものは美的ではない」という理由で反対運動を起こしたことです。つまり美術家が人間美学を守る立場に回ってしまってエッフェル塔の美を認めなかった。先ほどの李禹煥さんの話につながります。 中ザワ 確かに人間と共存しないAIにAI美芸研を引き継いでもらわないとですね。

― となると、今のところAI美芸研の活動は、お二人の寿命とともに終わる可能性が高いということでしょうか。

草刈 今や、死にたくても死ねない不老不死の時代に突入したと言われるようにもなりました。シンギュラリティは2045年に来ると言われてますが、人間の寿命など離れて、早く真の意味でのAIが実現するのを願うしかないですね。

中ザワ・草刈 そしてAIに美意識が芽生えた時、AI美芸研は使命を終えるのです。

(2020年9月7日・Zoomにて収録)

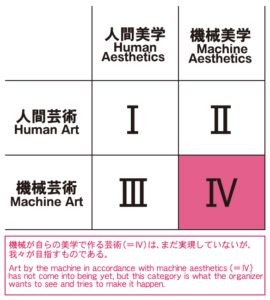

[1] AI美芸研は、「人工知能美学芸術展」にて、美学と芸術を、人間によるものと、機械によるものに分けて、4つの部門から展示を構成した。その区分けは、「Ⅰ 人間美学/人間芸術」、「Ⅱ 機械美学/人間芸術」、「Ⅲ 人間美学/機械芸術」、「Ⅳ 機械美学/機械芸術」であった。それぞれ、Ⅰは人間が自らの美学でつくる芸術、Ⅱは機械的な美学に則って人間がつくる芸術、Ⅲは人間的美学に則って機械がつくる芸術、Ⅳは機械が自らの美学でつくる芸術を意味する。AI美芸研が目指すのは、「Ⅳ 機械美学/機械芸術」の成立である。

[2] 李禹煥「人工知能と美術」 日本経済新聞 2016年5月15日付 朝刊 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO02267360T10C16A5BC8000/ (最終閲覧日:2020年11月24日)

Text : 平澤 碧

人工知能美学芸術展 記録集

Artificial Intelligence Art and Aesthetics Exhibition – Archive Collection

Amazon Japan https://www.amazon.co.jp/dp/4990290372

Amazon USA https://www.amazon.com/dp/4990290372

関連記事

インタビュー|中ザワヒデキ「新たな局面を迎えた現代アート」

映像アーカイブ|ダブル刊行記念イベント 中ザワヒデキ × 中村ケンゴ「美術史にダイブせよ!」

『現代美術史日本篇1945-2014』『20世紀末・日本の美術―それぞれの作家の視点から』

●中ザワヒデキについてもっと知りたい方は、以下の書籍がおすすめです。

戦後から現在にいたる約70年間の現代美術史を一気読み!

中ザワヒデキ『現代美術史日本篇 1945-2014』

テキスト、図版、全て中ザワヒデキの手書き! 印象派の誕生から1980年代のイラストレーションまで、

約100年の近代美術史がポケットサイズに。

中ザワヒデキ『近代美術史テキスト―印象派からポスト・ヘタうま・イラストレーションまで―』