山本尚志日記|書×アートのゆくえ「アートをつくる、とはどういうことなのか?」

国内外のアートワールドで再評価の機運が高まる「書」。群雄割拠の現代書家のなかでも、「ART SHODO」を提唱し、「モノにモノの名前を書く」というコンセプチュアルなスタイルで、現代書と現代美術とを横断し強烈な存在感を放つのが山本尚志です。

アートダイバーでは、山本の珠玉の作品を収めた『うごく木 山本尚志2016‒2023作品集』を2024年2月に刊行しました。

作品集では作品のビジュアル面にフォーカスをあて、テキストは選び抜いたエッセンスのみを掲載するというミニマルな構成にしました。

一方で、山本は日々SNSでさまざまな情報を発信しています。自身の作品についてはもちろんですが、その話題はアートや書の世界の成り立ち、アーティストのサバイバル術、心構えなど多岐にわたり、広く読まれるべき文章だと強く感じました。

そこで山本に転載の許諾を得て、ここに掲載することとなりました。随時更新です。のんびりとご高覧ください。

編集:細川英一(ART DIVER)

アートをつくる、とはどういうことなのか?

私が「書家」であることから、人からは「一瞬でその作品が『完成してしまう』のではないか? なんというラクな制作活動をしているのか」と思われるかも知れない。そこで今回は、書家の制作の実態とはどういうものなのかを述べていこうと思う。

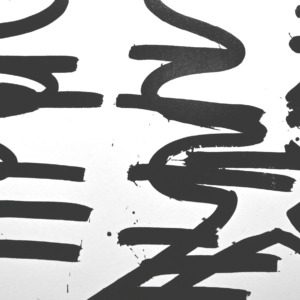

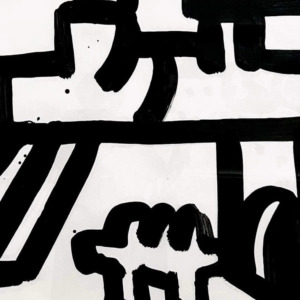

最近作の「目と目」のシリーズ(写真)は、幼少期に隣りにあったガソリンスタンドに群がるクルマと、自分の家の犬と、家族に共通するのは「目」であると錯覚したことに起因してできた作品である。(クルマの「目」はヘッドライトだと後で知ることになる。そこからの「ライト」という作品も近作としてある)

つまり、この作品が生まれるまでに50年以上の月日がかかっている点が、特徴の一つとしてある。

そう、書とは記憶を扱うものなのである。

何かの情報とは、長きにわたって脳内で保存され、やがて忘れ去られてしまうものだ。しかし、この「目と目」シリーズのように、ふとした瞬間に「よし、誰かに話してやれ」とばかりに書いてみた、ということにもなる。つまり、書家がやるべきこととは、この情報の保存装置である脳と、そこから伝ってくる信号を受け取る腕とを使って、その内容、すなわち言語を書くということに他ならない。

これが書家の仕事の一連である。

どうであろうか? 他の芸術家の仕事と同じに見えるだろうか?

なぜ書が他のジャンルに取り込まれることなく、そして、西洋にないものとして現在も君臨しているか、お分かりいただけたのではないかと思う。絵画とは全く違う構造をしているからに他ならないのだ。

例えば、先程の「目」は象形文字であり、「目の絵」から発生したものである。それを抽象化させる過程があり、その最終形が漢字となったわけだ。

私は今回その漢字を書いている。そしてそれはもはや対象物ではなくて、人間の意思である。「目と目」を例に挙げるなら、幼少期のクルマの前方にあるものは「目」なのだと、その錯覚した感覚そのものを書いているわけだ。

つまり、会話の中で「目が痛い」とか「目が覚めた」とか、何げなく、心の中で思ったことをただ言うのとは違い、書の場合、そこに書き留めるべきであると思った重大事、と言えば大袈裟かも知れないが、もし書いておかなければ、誰もが見ることはなかっただろうことを、少なくとも今回、私は「書いている」。

つまり書は、コンセプトを伝える性質のものであることから、現代アートと親和性が高いことを私は見抜いていて、このようにアート作品として制作しているのである。

そして、書の特徴の二つ目として、書とは何度も何度も繰り返し書く、その結果バリエーションが存在するということを挙げておこう。

王羲之の蘭亭序には「之」という文字が何度も出てくるが、一つとして同じ書き方をしているものはない。つまり、王羲之は一つひとつの「之」という文字を変化させながら書いていた、というわけなのだ。それは、人間のアクションが、一つとして同じ軌道を描くことはない、という真実を示すことにもなっている。

私の野球ヘルメットに書いた作品「フエ」もそうだ。よく見ると、一つひとつが違う。同じように書いてあっても、版画のような複製品ではないわけである。

これもまた、書の特徴的な事柄なのである。絵画で言えば、のびのびとしたドローイング的な扱いになるのだろうか、タブローの何度も重ねる、という特徴よりはそちらによほど近い。

そして、タブローの場合でも、抽象表現主義の作品と比較されることが多いように、動きそのものの軌跡が定着したものであるという認識だ。その意味では、日本の当時の前衛書は、西洋近代絵画のヒントとなった。

つまり、絵画がそれまで塗り重ねる性質のものから、ペンキ缶を振り回したり、刷毛の先から放たれる「したたり」によるものに、その瞬間、なったのだ。

書のバリエーションは、アクションによるものだ。100回書けば、100通りのアクションがそこに定着するだろう。私はそう思いながら、ヘルメットにあのように書いてみせたのだ。

(2024年2月20日、山本尚志Facebook投稿より編集。文責細川)

山本尚志Facebook

https://www.facebook.com/hisashi.yamamoto.3910?locale=ja_JP

関連記事